许鸿飞

腕表

烟斗

许鸿飞,著名雕塑家,广州雕塑院副院长,以雕塑“肥女人”而闻名雕塑界,他的个人作品展从广州、深圳、香港起步,一直办到了法国。

与通常给人清高印象的艺术家比起来,许鸿飞绝对是个另类,他张扬且高调,他沉迷物质、贪图享受,他对朋友大方得像个暴发户,却不允许同行踏入呼朋唤友的石磨坊半步。他是个有个性的人,无论是两撇小胡子颇似鲁迅的长相,还是“走自己的路,让别人打的去吧”的恣意性格。于是,收藏到了他这里变成了顺理成章的事,他游走在名表名笔、红酒、烟斗和雪茄的物质世界里,并用这些符号点缀起“肥女人”的创作灵感。

左手玩泥巴,右手玩生活

标签:腕表

曾经在不同场合看到过许鸿飞做创作时的图片,哪怕在一堆黄泥中爬上爬下也绝对衣衫得体,就如同我们在石磨坊见到他的那天下午,条纹衬衣与休闲裤的打扮一丝不苟,戒指、腕表和烟斗则让他的个人形象鲜明起来。

他身上的物质符号太多,他也的确是个爱物质的人,在他的工作室,摆落一地的红酒瓶、随处可见的烟斗、空的雪茄筒、以及聊着聊着就从不起眼的抽屉里翻出的名贵打火机、手表,乃至名贵钢笔。他的这种“物质癖”曾经引来人说三道四,仿佛只有清贫才做得出好艺术,但许鸿飞不这么看,他认为,艺术家只有在没有经济压力的情况下,才可以自由创作,尽情发挥,艺术家有自我自由的空间才是最宝贵的。正如黄永玉说的,“出淤泥而不染,其实何妨染一下。”

于是他享受着自己现在的生活方式自由的,有情趣的,玩乐的。想做什么就做什么,不用跟风。尽管前几天他才刚刚在本地的一次名表鉴赏的活动中以藏家的身份露面,但他并不愿意把自己和收藏挂上等号,“艺术才是拿来收藏的,奢侈品是拿来用的。”比如他手上戴的那款积家腕表,他既不在乎功能是否强大,也不关心款式是否新颖,当时觉得和自己的服装很搭就买下了,前后不过15分钟。他用来搭配衣服的腕表,动辄都是在奢侈腕表界掷地有声的名字,卡地亚、万国表、萧邦……他并不钻研腕表,搞不懂那些复杂的陀飞轮、月相等专业术语,自然更谈不上拿出来跟人炫耀,在他这里,表作为计时的功能远小于搭配服装的功能,他就是这么一个在生活中吹毛求疵、精致到细节的人。

与其藏于高阁 不如赠予好友

标签:红酒

在石磨坊的门口,排列得密密麻麻的红酒瓶总是引来人们的关注:难道许鸿飞是个“红酒控”?许鸿飞的酒龄不长,但他的工作环境比较生活化,所以更适合享受红酒,也越来越喜欢红酒,之前他去法国办展览,见识了法国人是如何把葡萄酒当作艺术品来对待的,那么虔诚那么认真。去年他便委托意大利一家酒庄为他私人定制了1000瓶以他的素描头像为酒标的红酒。

酒当然不是藏起来独自享用的,在石磨坊呼朋引伴的时候,红酒是最好的点缀。在许鸿飞身边时常簇拥着一群志趣相投的朋友,他们分享生活、分享艺术、分享感受,而红酒恰好满足了他们的需求。朋友们常常给许鸿飞讲关于葡萄酒的故事,有时候说起某个故事或某样东西,就马上找一款酒出来,一起分享,一起欣赏,就像欣赏艺术品一样。

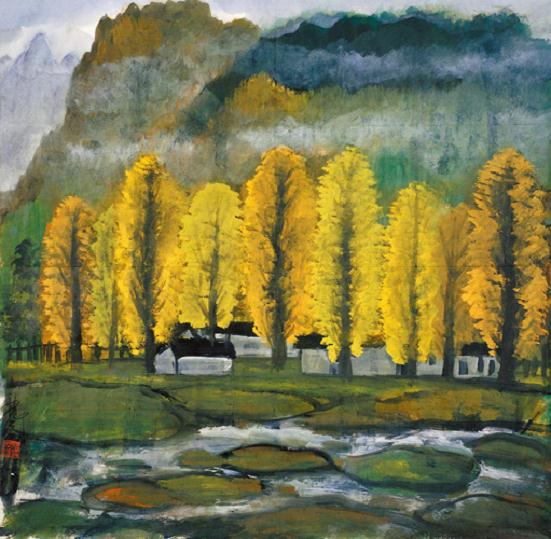

有意思的是,许鸿飞崇洋但不媚外,他的“石磨坊”还有一隅留给了功夫茶,那就是大厅中间放置的一个颇具乡土气息的石磨,许鸿飞把它改造成了茶几,大家就围坐在石磨边上,谈天说地论艺术。右侧门外,则是另一番风景,闹市中并不多见的构树在墙头上探出半个身子,前边是小桥流水,木凳长桌,金鱼在小鱼塘中嬉戏,汉白玉的女神半身雕塑静静地待在水中,仿佛困扰于千年的谜题中。

在艺术领域,他是个生活家,在生活领域,他又是个不折不扣的艺术家,许鸿飞游走在生活和艺术的两端,享受着随性的快乐。

优雅烟斗客

标签:烟斗

许鸿飞喜欢有历史有手感的东西,平常去外国旅游,都得去专卖手表、烟斗、雪茄、打火机的手工艺小店。在这些爱好中,最让他神往的还得算“烟斗”了,

他摸出一只丝绒小袋、一个精致小罐,再掏出一打火机,那么,他是要抽烟斗了。许鸿飞打开烟盒的姿态很优雅,食指与拇指抓了一撮烟丝,轻轻地压至三分之一斗。再装烟丝至头顶,并将其压至约半斗。再装烟丝,并将其压至约四分之三斗……用手指压烟丝看是否有弹性,若无弹性表示太紧,一定要取出重装;若仍稀松,则再轻压几下。“装烟丝的技巧是烟丝的‘神秘成分’,可以让烟草的丝、韵、劲十足发挥出来。反之,则是神秘杀手,把好烟丝糟蹋了。”

他每次外出,都要带好多烟斗。“因为烟斗跟女人的首饰一样,是用来配衣服的。”爱玩烟斗的人,都喜欢抽一种十分经典的,味道像牛粪的烟丝。特别而经典的烟丝在内地很难买到,“有一次在香港一家阁楼小店里,发现了很好的美国烟丝,买了许多回来,只可惜再去的时候,小店老板说那家产烟丝的厂家倒闭了,我惋惜了好久。”

在石磨旁的地柜上陈列着各式各样的烟斗,看到它们安静地陈放一处时,我就想起马克·吐温曾经的信誓旦旦,“如果天堂里没有烟斗,我宁愿选择地狱。”文 柳翔岷

- 推荐关键字:“收藏家”

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

![中華民國时期”明華商業儲蓄銀行”禮券希罕[经典珍藏增值] 拍卖 -中国收藏网](http://image.socang.com/product/2011/05/06/L1742296250.jpg)

![中華民國时期“明華商業儲蓄鈱行”肆圓禮券希罕[经典珍藏增值]拍卖 -中国收藏网](http://image.socang.com/product/2011/05/06/L1739042343.jpg)