当国家经济崛起,奔向“民族复兴”之时,国画发展在文化发展中很重要。是追随西方?还是扬长避短?就国画来说,曾有种种非议。再赘“骨法用笔”,似乎与时代语境不合拍,而且在有些人看来“岂不是太守旧吗?”“骨法用笔”常被称为“笔墨功夫”,这里我以自己的艺术实践和研究心得,说一些感受。

中国绘画“骨法用笔”已延续1500年。南齐谢赫提出的六法——“气韵生动、骨法用笔、应物象形、随类赋彩、经营位置、传移模写”,得到了历代美术家和史论家的肯定,被称为“六法精论,万古不移”(《图画见闻志》)。一千多年来,六法犹如一把尺子, 衡量着中国绘画的优劣,制衡着中国美术的兴衰存亡。我在艺术实践中感悟到,这六法中,“骨法用笔”对画家影响最大。

笔者认为,我们祖先主观将自然界设定为由线条组成,在经历了艰辛的磨砺后,确认了追求蕴含力量骨感的线条长、短、粗、细、曲、折变化来表现作品,总称为“骨法用笔”。如同音乐简谱中常用的基本元素“1234567”,可创作跌宕起伏、气势恢宏的交响乐,亦可创作委婉缠绵的小调。当然,中国画还追求意在笔先、气韵生动等理念。我以为,立意、用笔、气韵应互为共荣,如同音乐中高、低、长、短音在起作用,如同7个音符一样不能分割。现在有些人把“骨法用笔”丢在一边,片面强调“意在笔先”,显然是有失偏颇的。稍一观察就会发现,意境存在于万事万物之中,过度宣扬意境只会适得其反,美术毕竟以视觉审视为主。讲“骨法用笔”,并不是复古,而是找回我们的价值标准。

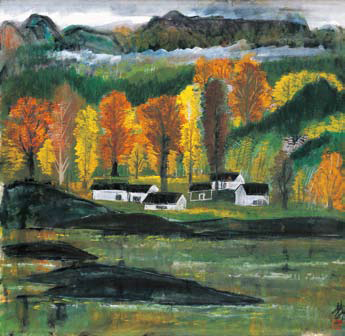

那么中国画为何注重“骨法用笔”呢?本人认为:这是自然规律所确定的。自然界万事万物凡是生命,力量骨感是它们共同的神态,小草看似柔软,近观叶叶挺拔。一千多年来,历代先贤之所以都认同“骨法用笔”,原因有三:首先是其抓住了自然核心神态特征;其次用柔软的毛笔表现不同质感,方显出东方文化的魅力;其三,毛笔写字虽然每人临写一帖,但各有不同,说明“骨法用笔”也是个人习性表现自然的最佳途径。可以说“骨法用笔”如同音乐“1234567”基本元素一样永不衰老,但是它的变化又是无穷的,这也是我们祖先的高明之处。意境是靠线条来表现的,作品的感染力、技巧、节奏、韵律都同线条的优劣有关。国画产生了两度空间,如远效果整体佳,近效果则笔墨美。线条表现自然,看似主观,其实从宏观上看是科学的,它绵延至今像一座仰之弥高的巨峰,是我们绘画艺术灵魂所在。

“骨法用笔”也是中国绘画功夫的具体体现。法国银行驻沪总裁甘懿就说,我喜欢你们宋元作品。宋元时期就注重“骨法用笔”,《清明上河图》就是这一时期的代表作,在世博会期间产生了轰动效应,这就是中国文化的魅力。试想没有“骨法用笔”,如何支撑这栩栩如生的经典之作?中国书法、京剧、曲艺、棋类、工艺、饮食、武术、建筑等均蕴含功夫,它是我们民族文化的立身之本。没有唱、念、做、打,还叫京剧吗?背不出几十套棋谱,还叫棋坛高手吗?

现在许多人对“骨法用笔”持不同意见,我以为主要由这样几方面因素造成:一抛弃,十年动乱,“骨法用笔”被扫入垃圾箱;二失传,近些年,师者理不直气不壮,学者唯恐避之不及;三功夫,“骨法用笔”得来需要功夫,而功夫需要灵性、悟性、才气方可得,反之抛弃“骨法用笔”,可走捷径,皆大欢喜,但失去的是民族精华。

我要强调的是:“骨法用笔”是中华民族在艺术上的伟大创造,是符合自然规律又符合艺术规律的宝贵文化财富,我们只有继承这一遗产,才能使中国画的价值以艺术独特性、民族创造性而傲立于世界艺术之林。

(笔者为上海电影艺术学院教授)

- 推荐关键字:书画

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·北京长风秋拍金石永年张祖翼藏拓片专场百分百成交(图)

- 2011-12-20

- ·新晋拍卖公司为2011秋拍带来惊喜

- 2011-12-20

- ·赵无极:大师式的稳健

- 2011-12-20

- ·江苏爱涛秋拍将于本月25日开启

- 2011-12-20

- ·陆镜清:不以价格论拍品

- 2011-12-20

- ·拍卖会上过新年(图)

- 2011-12-20