图一 《雅调垂亿载 高文丽宝光》条屏,李瑞清书,(单幅) 96 x 18.5厘米,1906年,美国理查德·法卞藏

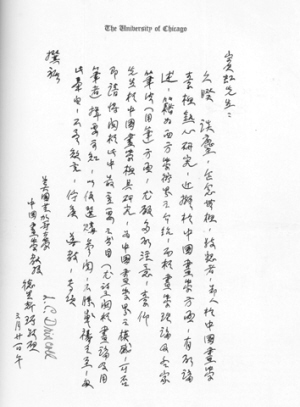

图二 美国芝加哥大学中国画学教授德里斯科致黄宾虹的书信,1939年3月21日,浙江博物馆藏

图三 《吴昌硕八十寿像图》轴,诸闻韵、潘天寿作,炭笔、设色纸本,141.5 x 79.5 厘米,1923年,浙江博物馆藏

进入二十一世纪,展示文化与视觉媒体的巨大社会功能,给博物馆、美术馆策展人以更多英雄用武之地……在美术史的范围之内,策展人的工作正在与公众的日常生活发生密切的关系,极大地丰富我们的视觉文化体验。

《雅调垂亿载:理查德·法卞所藏十九至二十世纪中国书画》

[美] 斯蒂芬·利特尔

[美]理查德·法卞

檀香山美术学院编

University of Washington Press

2007年版

《神州国光——黄宾虹精品集》

浙江美术馆、浙江省博物馆编

浙江古籍出版社

2009年版

1280.00元

《借古开新:二十世纪中国水墨画大师》

[美]杨晓能编

Harry N. Abrams

2010年版

喜欢在国内外参观博物馆、美术馆(艺术中心)的读者,多会注意到由这些机构出版的展览图录。尤其是近几十年来,不仅数量庞大,而且不少具有很高的学术和艺术参考价值。譬如2003年上海博物馆和北京故宫博物院合办的《晋唐宋元书画国宝展》,其精印的一千本图录(限定版),在开展当天就成了十分抢手的珍藏本。这和市面上常见的各种美术通史和专题著作(如高等院校美术史教材和专业阅读物),形成了所谓“两种美术史”的格局。

试图界定这一格局的是美国威廉姆斯学院(Williams College)的资深教授查尔斯·豪克斯特豪森(Charles Haxthausen)和一批博物馆策展人。作为“策展人的摇篮”,该学院培养了美国大批重要的博物馆、美术馆骨干人才。基于这样的背景,豪克斯特豪森在2002年汇编《两种美术史:博物馆和大学》论文集时,重点提出了“谁的艺术史?”这一问题,重新审视既有美术史写作的出发点。其目的之一,是从策展人的立场,挑战学术界(大学、研究所等传统意义上的“象牙塔”)远离社会现实的超然姿态。

如何定义“两种美术史”,自然是见仁见智;但“博物馆的美术史”值得读书界注意的,是由全球化经济所带来的美术藏品流通大趋势。从十九世纪以来,博物馆在介入社会生活、左右公众趣味方面,一直在产生重要的影响。欧洲现代绘画运动中“印象派”能在巴黎和整个艺术世界凯旋,就离不开策展活动。进入二十一世纪,展示文化与视觉媒体的巨大社会功能,给博物馆、美术馆策展人以更多英雄用武之地,让他们能够直接有效地与广大公众进行跨国界、跨文化的互动。在美术史的范围之内,策展人的工作正在与公众的日常生活发生密切的关系,极大地丰富我们的视觉文化体验。这里,我想以近几年国内外三部关于十九至二十世纪中国书画展览图录,具体地说明“博物馆的美术史”这一现象。

在博物馆收藏、研究、教育(展示)几个职能特点中,建立一流的艺术品收藏是其展开美术史叙述的优势所在。无论是政府还是私人经营,博物馆除了在市场上收购艺术品,主要通过和收藏家的关系,得到捐赠,形成有规模、上档次的藏品。有趣的是,这里介绍的三部图录,都没有用展示单位自己的收藏,而是以借展的藏品,呈现了博物馆体制运作的两个特点,值得重视。

第一种做法,是博物馆通过与收藏家的合作(整理、著录、出版、展览),为争取得到藏家的捐赠埋下伏笔。我介绍的第一部图录《雅调垂亿载:理查德·法卞所藏十九至二十世纪中国书画》(图一,New songs on ancient tunes: 19th-20th century Chinese paintings and calligraphy from the Richard Fabian collection),就是如此。美国人理查德·法卞热爱中国文化,在耶鲁大学专攻中文。后虽为神职人员,却数十年如一日,潜心收藏近现代中国书画。从其一百三十七件藏品的著录和研究,人们可以大致看出这一时期的主要书画风格变化和特点。檀香山美术学院美术馆馆长利特尔博士抓住机会,争取得到这一捐赠,希望使该馆著名的亚洲艺术品收藏(代表作有明陈洪绶《陶渊明归去来图》、清弘仁《秋景山水图》等),在中国近现代书画藏品方面有所改观。于是就有了2007年9月该美术馆主办的《雅调垂亿载》(或译作《古调新唱》)特别展,同时出版了这部大型图录。对一个美术学院的博物馆而言,其前瞻性的举措颇为精明。

第二种做法,是美术馆、艺术中心向其他博物馆借调藏品,举办专题展览。下面要介绍的两部图录,均属于这个类型。2009年8月,作为浙江文化大省重要标志的浙江美术馆新馆在西子湖畔长桥开馆,可其有限的馆藏品不足以撑住“开门展”的场面。好在浙江博物馆近在咫尺,那里有近现代国画家黄宾虹(1865—1955)捐给国家的数以千计的字画文物、手稿文献,是研究中国艺术的重镇之一。通过协调,两个单位在浙江博物馆《画之大者:黃宾虹艺术大展特集》(浙江人民美术出版社,2004年)的基础上,用专业的文献展形式,把三百零四件作品,分山水、花鸟和书法三类呈现在广大观众面前。同时附展两百十八件文献(分“文稿书简”、“友朋留痕”和“行箧拾零”三类,后者包括黄宾虹早期出版物《神州国光集》等)。其特色是将画家的艺术创作用当时的实物文献进行重构,还原历史的情境。展览和图录以《神州国光》冠题,将观众和读者带回到一百年前那个风雨如晦的时代,具有象征性意义。

与此相似,博物馆界藏品互借的做法,也在国际文化交流中发挥重要的作用。今年2月在美国斯坦福大学坎特艺术中心举办的《借古开新:二十世纪中国水墨画大师》(Tracing the Past, Drawing the Future: Master Ink Painters in Twentieth-Century China) 展,其展品全部借自杭州(浙江博物馆、潘天寿纪念馆和其他几家文物收藏单位)。这种做法使策展人扬长避短,可将其构思立意通过上乘的藏品展示出来。2006年,该艺术中心展出《共产主义革命前夕的中国画:张书旂(1900-1957)和他的收藏》(Chinese painting on the eve of the Communist revolution: Chang Shu-chi and his collection),由于藏品的限制,分量显得单薄,只能满足该校美术史研讨班的教学需要。四年之后,这次《借古开新》特展和图录,便给美国著名学府和普通公众带去耳目一新的感觉。

通过博物馆运作机制上述两类特点,我们对博物馆的研究和教育(展示)两大职能,也有较清楚的了解:能否拥有一流的藏品,决定了美术馆美术史叙事上的权威性(藏品研究价值),也直接影响到其在文化艺术市场的品牌声誉(藏品展示效应)。在中国古代绘画的研究史上,一个革命性的突破是二十世纪五十至八十年代台北故宫和大陆各大博物馆的大部分藏品能够调展,并在国内外展览出版。但国内外认识中国近现代绘画的状况,总体水平就很不整齐。海外这类藏品很晚才进入美术史的写作范围。如1915年参加旧金山巴拿马-太平洋万国博览会的刘松甫《中国古今图画》藏品,其近代部分在1940年初转让给美国芝加哥美术学院博物馆,没有在学术界引起重视。影响较大的是美国纽约大都会博物馆接受收藏家和画商安思远(Robert Ellsworth)的收藏捐赠,并有《中国近代书画》三卷本(纽约:兰登书屋1987年)问世。这类捐赠随后越来越多,出版的图录也林林总总。因为真赝互见,良莠不齐,艺术史写作者还须仔细甄别,谨慎选用。相比之下,中国各地的博物馆和美术馆,近现代书画的藏品各具特色。以《借古开新》展选自杭州的展品为例,吴昌硕(1840—1927)、黄宾虹、潘天寿(1897—1971)三位画家在江浙生活,藏品留在杭州,不难理解。而齐白石(1863—1957)的作品则得自于杭人夏衍(1900—1995)的收藏。原来夏衍先生1955年后任文化部副部长,在北京购得了一批齐的书画精品,捐给浙江博物馆。《借古开新》图录说明,博物馆、美术馆(艺术中心)在不具备一流藏品的情况下,同样可通过借展和展览图录来建立与增强美术馆的学术信誉及展示影响。

区别于属于大学教材和专业读物类的“美术史”,“博物馆的美术史”从体制特征上回答了“谁的美术史”的问题。这三部图录表明,由收藏品讲述近现代中国书画的历史,形成了一种引人矚目的学术系统。这样的讲述通常属于“个案”范畴。博物馆的近水楼台在于策展人能通过对其藏品作“竭泽而渔”地搜索,找出与策展理念吻合的实物,使展出效果最优化。譬如,《神州国光》展陈列了1930年10月底日本文人画家田边碧堂(1864—1931)的来信及诗稿,同时展出的还有美国芝加哥大学中国画学教授德里斯科(Lucy Driscoll, 1886—1964)1939年致黄宾虹的三通书信(图二),均显示了黄宾虹在画论方面的国际交流,弥足珍贵。据说《借古开新》展的策展人在浙江博物馆库房里淘出来现在展厅正面置立的《吴昌硕八十寿像图》(图三),此前从未有人注意到它的存在。这幅画于1923年的巨幅寿像,是由吴昌硕的弟子诸闻韵、潘天寿用朽炭条按照相术绘制的。其人像写真手段,和习见的潘天寿早期大写意画法大相径庭。还有,这类图录的照片多直接拍自藏品原件,品质出众。这一点恰恰是许多美术史出版物做不到的。加上著录(中文图录的释文和英文图录的翻译)和相关研究介绍,能及时反映出最新的学术研究成果,成为美术通史叙述不可缺少的参考资料。

当然,“博物馆的美术史”根据藏品建构其特色,也有其局限性。书画研究光靠一个或几个收藏是不够的,对认识浩繁的近现代书画发展,尤其如此。为弥补不足,藏家和博物馆策展人会聘请专家作专题的考察,撰写概述文字,并在书画展开幕时,组织学者参加研讨。檀香山美术学院举办了《当艺术与历史交汇之时:理查德·法卞藏品国际学术研讨会》,分为六组,讨论书法、金石学和社会;书法; 区域主义;日本;金石学与绘画;小结,展开图录中没有涉及的问题。《神州国光》图录编撰者对一批国内外的黄宾虹专家进行电视专访,内容被刻成光碟,作为文献展的附件。而斯坦福大学则利用其得天独厚的学术资源,举办了《表演现代:文化的政治与二十世纪前期中国的各种艺术》大型学术研讨会,分绘画、音乐、文学、电影和图录论文撰稿者发言五场,展开广泛的研讨。值得一提的是,该校美术史系主任在发言中,对策展人借用国内学者所定“二十世纪四大家”的概念提出异议,希望从四家之外,看到近现代中国书画的整体面貌。这种种努力,发挥了博物馆、美术馆(艺术中心)的特长,使内行看门道,外行看热闹,各得其所。

概括起来,了解“两种美术史”的存在与其相互关系,对热爱美术史和喜欢参观博物馆的读者,提供了一个的有趣的看点。由这里介绍的三部近现代中国书画图录所显示的“博物馆的美术史”,在通过展览形式与公众直接发生兴趣的同时,呈现了深入具体的学术研究景观。在这个意义上,它有迷人的魅力。

- 推荐关键字:近代中国书画 展览图录

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·两种美术史 从三部近代中国书画展览图录谈起(图)

- 2010-05-10