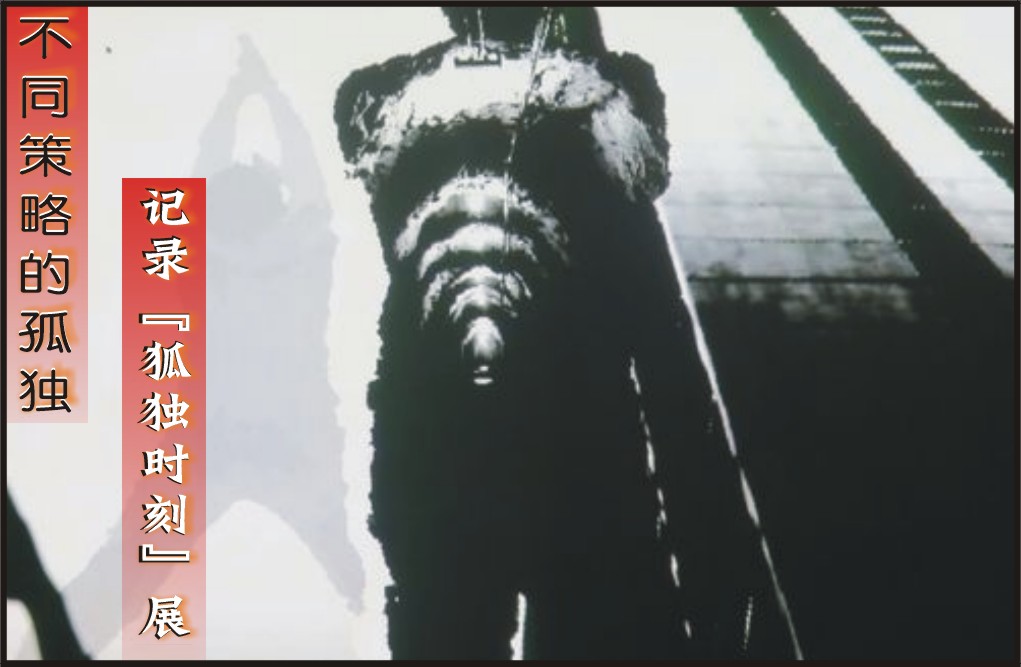

圆明园废墟遗址

是保留废墟状态,以不忘国耻;还是重新修建,抚平历史创伤?对于圆明园,人们一直在争论该“修”还是“存”,上一周,因为一份提议,这一争论再次成为人们关注的焦点———

圆明园,在151年前被英法联军付之一炬后,就成为中国人心上一道永远的伤疤。11月16日,北京市人大教科文卫体委员会就加强国家文化中心建设提出九大建议,要加大历史文化名城保护和重点文物修复工作力度,建议加强重点历史文化街区、重点文物的保护和修复等。其中有关研究论证恢复重建圆明园的建议颇为引人注目。不过,有关负责人也表示,目前,重建圆明园仅仅是作为简单建议向政府提出,并无具体实施方案。

其实,圆明园到底要不要重建,在社会上热议已久,并不算一个新话题。围绕这一话题,基本形成了“重建派”和“废墟派”。“两派”都理由万千。圆明园究竟应不应该重建?且看各方观点交锋。

重建派:抚平历史伤痕,利于文物保护

大多数“重建派”网友认为,文物保护其实是广义的,保留“原汁原味”是一种;修建、重建、阻挡风剥雨蚀也是一种;两者“高度融合”才是完美的保护。“废墟派”只主张“原汁原味”,却没看到许多文物经不起风剥雨蚀岌岌可危;“原汁原味”表面上看是“保护文物”,实际上是非常短视、不负责任的。如果只是简单地保留圆明园留下“废墟一片”,势必让许多文物的历史价值、教育价值、科考鉴赏价值不能集中、完美体现,也不利于埋在地下文物价值的发挥。

大众日报发表评论表示,圆明园中一些设施、建筑应当重建,某些历史文物要进行整合开发、合理保护和应用,以更好地为现代社会服务。比如,如果不采取一些修复措施,一些经不起风剥雨蚀的文物遗迹,很可能在百余年、几百余年后不复存在,把它们从露天、掩埋、浸泡状态移到复建的建筑中,就能让文物千秋永存、价值倍增,难道这不是更有效、更负责任地保护么?

当然,“重建派”也表示,重建要拿出具体的保护性规划,要有可信的资料、证据、前景说服公众,让公众觉得这样做是有价值的。

中国民族建筑研究会专家马炳坚认为,对圆明园进行有针对性的、高质量的重建对传承中华文化有益无害。一旦重建成功,新园与旧址的强烈对比更能起到警示教育作用。现在的人没有一个真正见过圆明园,若让大家看到原来圆明园这么美丽,再与遗址作对比,那么圆明园的教育作用不会减弱,只会加强。

有一些网友对马炳坚的观点表示赞同,他们认为,真正强大的国家应当有宽广的胸襟与气度,圆明园的屈辱属于过去,如果今天依然对这段历史耿耿于怀,恰恰是一种文化上不自信的体现。

废墟派:重建劳民伤财,“抹杀”屈辱历史

一些对重建圆明园持否定态度的网友表示,早在上个世纪80年代,就有专家估算重修圆明园需1.6亿元、耗时10年。放到现在,需要花费的金额只会更多。尽管我国近些年来经济发展速度很快,但是国民收入水平普遍不高,诸多领域的民生福祉尚待改善,社会保障事业尚需大量资金投入。在这种情形下,与其花费巨资去恢复重建圆明园,不如将有限的财力与资金更多地用于改善民生与发展社会保障事业。更有人疾呼,与其重建圆明园,还不如多为孩子们买些校车、给孩子们多建一些校舍。

新华网网友廖保平对重建圆明园的意义表示怀疑:重新建构一个“赝品”,不知此举究竟是为了重现昨日辉煌,还是展现今日繁华?因而担心重建圆明园会变质成劳民伤财的“形象工程”。对此,不少网友表示认同,有人发帖称:那段被火烧烟熏的历史,那些被英法联军抢走的文物,已经永远不可能恢复。即使重建,也不过是徒有虚名,流于形式罢了。

有网友发表评论称,文物重修热、复建热,一定程度上是一种畸形的文化心理在起作用。的确,每一个民族和国家都想在历史中寻找崇高和骄傲。但如果一个民族和国家的历史神圣感只能在高大的建筑中获得,只能在有形的物质中获得,那只是一种肤浅的历史审美观。“废墟派”认为,圆明园之所以名动中外,成为一个文化符号,并不仅仅因为它曾经的富丽堂皇、溢彩流光,而更在于“火烧圆明园”对国人所具有的警示意义。正是“火烧圆明园”,让人们明悉了一个国家积贫积弱的可怕,激发了无数人救国报国的雄心和决心。所以,正如不少人所指出的,重建圆明园无异于是“给长城贴瓷砖”,会削弱圆明园的历史价值与其遗址所具有的警示意义。

历史的狼烟已经远去,伤口一天天愈合,疼痛被逐步淡忘。是用繁荣抹去我们心中的耻辱,还是要用那一片残破与悲凉来警示现在,永远保持一种“盛时要做衰时想,上场要想下半场”的危机意识?这个选择并不困难,因为没有居安思危的意识,无论个人还是国家,难免“始而骄佚,继而流荡,终而沟壑”。保持圆明园废墟状态的历史意义,就在于真实地展示骄奢淫逸的可悲下场,断壁残垣的圆明园才可以担当历史的见证人。这样可以让我们能够更加奋发图强,时刻不忘落后要挨打,将自己的国家建设得更加强大。因此,复建圆明园还不如“无为”,维持原貌,多做一些保护、考古、文物收集的工作,这样既尊重了历史,又是对后人负责,也才是最大的作为。

- 推荐关键字:圆明园

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·宁夏西夏陵启动申遗项目 华丽升级尚有诸多困难(图)

- 2011-11-23

- ·宋庄艺术工厂路:艺术在此蔓延

- 2011-11-23

- ·道光御瓷,今日明星?

- 2011-11-23

- ·文人藏家徐汉卿与《淳化阁帖》(图)

- 2011-11-23

- ·市民可免费参观保利石刻佛像和兽首展

- 2011-11-22

- ·“重建圆明园”有无必要:恢复荣光还是抹杀历史

- 2011-11-21