2001——2008。

俗话说,人活七十古来稀。津市民政局退休干部田培生用7年——古稀人生十分之一的时间圆了一个梦。

梦,从2001年7月13日22时08分开始

2001年7月13日22时08分,国际奥委会主席萨马兰奇庄严宣布北京获得2008年奥运会主办权。55岁的田培生和全国人民一样,在电视机前欢呼,激动的泪水模糊了他那双适合篆刻的近视的眼睛。北京奥运,百年难遇。“我要为北京奥运做点什么”,一个强烈的愿望让他彻夜难眠。

在这个不同寻常的盛夏,田培生家的房子装修接近尾声。田培生按捺不住内心的激动,爱好艺术的他,用古典美的图腾和体育图标装饰自己新家的玄关,以展示中华民族的兴旺与发达,纪念北京申奥成功。从此,他开始了大量的奥运资料收集,并逐步把精力集中到了有中国运动健将参加的23届至28届奥运会上。个人的工资也基本用在了中国代表团的资料收集、甄别、整理、完善上。

中国印,激发创作灵感

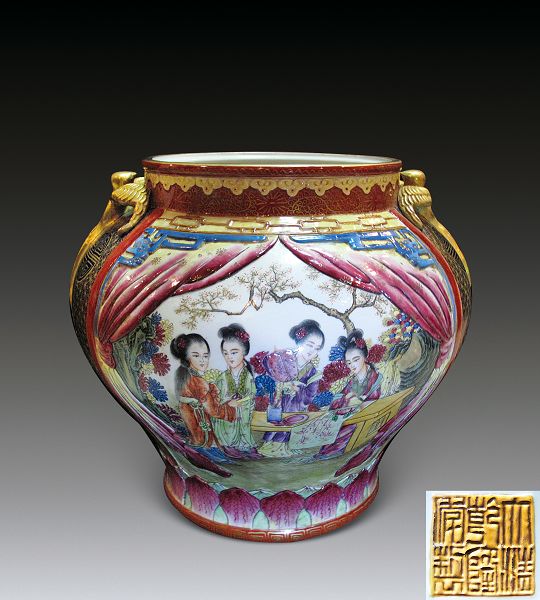

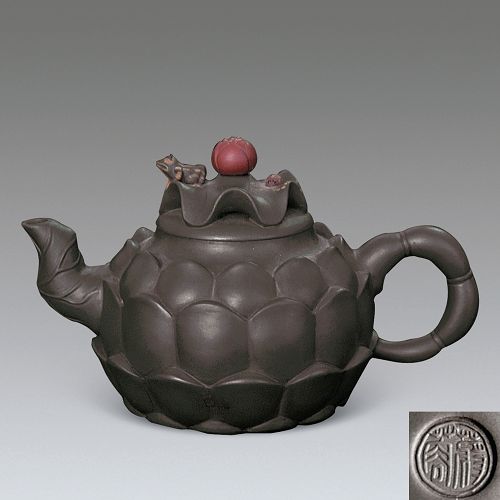

2003年8月3日20时30分,中国首都北京,天坛祈年殿前,第29届奥林匹克运动会会徽全球发布仪式,中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长吴邦国和国际奥委会北京奥运会协调委员会主席维尔布鲁根,打开紫檀盒,取出一方由和田玉精雕而成晶莹剔透的中国“印章”——“北京奥运会会徽徽宝”,饱蘸红色印泥,在中国宣纸上郑重地盖下印记。这一幕,激发了田培生的创作灵感——用青田石篆刻中国运动健将奥运金牌榜,以印章的方式迎接2008北京奥运。

于是,他开始有针对性地收集中国参加奥运会的奖牌数:286枚奖牌,其中112金、96银、78铜。他围绕112块金牌,了解得主的背景,熟悉金牌产生的过程,感受惊心动魄的瞬间。田培生从中加深了对金牌的理解,其分量,其气势,感染着他,调动着他创作的激情。这一过程贯穿始终,他把自己融入金牌,融入中国印,融入体育场馆的每一个角逐的场面。

书法展,推进奥运梦

绿色奥运,科技奥运,人文奥运,是北京2008奥运会的三大基本理念。其中,人文奥运是三大理念的核心。

2005年,田培生离岗休息。酷爱书法艺术的他,出了一本《津市诗文书法集》,并举办个人书法展。前来观展的朋友对他赞扬有加。赞扬声中,田培生想到以书法的形式,用长卷书写中国参加23届到28届奥运会的辉煌历史——中国奥运金牌榜。

“书法展览是我篆刻印章的推进器——奥运这个主题我要做下去。”田培生回忆当时的情景时说。

田培生老人毕竟只是个初中生,没有受过书法和篆刻的系统训练。对他而言,这是一门新的课程,也是对他人生的一次挑战。怎样把每一方印章刻好才能对得起金牌得主?他煞费苦心,购置大量的篆刻书籍和资料,从古代、现代、当代的篆刻理论、篆刻大师的作品中吸取营养,学习他们怎样表达情绪。

传统的中国印——实用印是4字结构,在名字后面有印、章、玺之类的字。要体现金牌榜,直接以姓名入印,在章法上的难度就加大了很多。“要把这个项目立起来,有好的主题,没有好的作品难以表达我的这份奥运情怀”,田培生不得不通宵达旦去研究、探索、实践。他每天工作12至16个小时,双手从血泡到硬茧,手上的刀口划了愈合,愈合了又划。创可贴用了多少,他自己都不知道。“这段生活对我来说,既艰辛又高兴也苦闷,像戴着镣铐跳舞。”田培生感叹。

2007年9月,田培生有选择地刻了十几方印章,反复对照理论琢磨,每一个金牌得主的名字他都要写二三十种篆书,认真筛选。这也是在田培生篆刻的印章中甲骨、古玺文字配篆较多的缘故。“配篆特别困难。每一方印章,都是我的心血之作。”田培生拿着他的配篆本,一页一页翻给记者看。

“奥运精神,是我创作的源泉”

真正进入创作,是今年冰冻天气结束后。

田培生停了座机,关了手机,把自己关进书房,全心身投入篆刻创作。老伴为他买来糕点、爆米花。花甲老人田培生就像一个拼命三郎,嚓嚓嚓不停地刻。饿了,塞点糕点到嘴里,接着刻;困了,打个盹,再拿起刻刀;累了,躺片刻,又继续。脑子里只有印章、金牌榜、篆刻。坐骨神经痛,腰椎间盘凸出,他也没有停下来。边工作边治疗,中草药敷伤了腰部的皮肤,至今留着手掌大小的黑疤。睡眠严重不足,导致中枢神经紊乱,牙龈化脓,不得不拔去4颗牙。篆刻,石头粉尘多,老伴每天买来猪血给他做汤,虽说猪血可以裹走粉尘,他还是患上了咽喉炎,未愈,至今说话还有些嘶哑。“是奥运精神激励着我”田培生由衷地说,“金牌得主为国争光的拼搏精神,运动场上的奥运精神,是我创作的源泉:112块金牌,160人次,每一方印章的雕刻,我都激动不已。”

“王义夫是所有中国奥运选手中年龄最大的一个,他又是每届都参加的选手,可谓六朝元老,到第25届才得第一枚金牌。他没有停止自己前进的脚步,并不以此为满足,又参加了26、27届,那时,年龄已趋于老化。27届,因为缺氧,晕倒在赛场,与应该得到的那枚金牌失之交臂。当时,意大利的金牌得主非常感叹:不是缺氧,这枚金牌应该属于王义夫。这就是奥运精神。2004年28届奥运会,他又登上10米气手枪冠军的宝座,给自己的运动生涯画上了一个圆满的句号。篆刻王义夫的名字时,我的眼泪都出来了。”田培生向记者讲起这些时,还抹了一把眼睛。

“田哥真棒!田哥辛苦了!”

梦圆时分,抚摸着这大大小小的印章,田培生老人欣慰地说:“在专家的眼里,我这也许是极不像样的小儿之作,但是,这是我的全部心血,在追求艺术完美上,我没有懈怠。”

配篆、上印稿、篆刻,田培生都要反复很多次,160方成品,下刀篆刻达1000余方,每一方至少要刻6至7次,有的反复20至30次,他才满意。

中国姓氏,李、杨、陈居多,田培生采用中国最古老文字甲骨文、古玺文字,尽量争取每一方印章的姓氏在篆刻表现形式上各异;相同名字,印章面貌均不相同,邓亚萍、伏明霞各得4块金牌,就各刻4方面貌均不相同的印章;相同姓氏篆刻表现形式各异。田培生老人懂得,艺术忌讳重复。他要对得起金牌得主:“奥委会能给金牌,我更不会吝惜这一方石头。”

2008年3月,田培生老人请来常德范围内的相关专家评审定稿。经专家指点,有近一半的印章,自己不满意,又重新制作。为此,他花450元,请了一个人,专门打磨。

4月,钦印,电脑放大,制作拓片。

“五一”3天假期,他把四世同堂的一大家子全“撵”出家门,安排在亲戚家,自己闭门创作寓意29届北京奥运的长29米的长卷——贴拓片,以行草、棣书体配写文字说明,把书法、印章融为一体,互相衬托,展现中华民族传统文化的魅力,体现北京人文奥运的精神,展示奥运的恢宏气势。

5月13日至15日,长卷在津市桥头明珠广场展示。前来祝贺的朋友送来大气球——田哥真棒!田哥辛苦了!

这就是花甲老人田培生的七年一梦:以这种独特的方式传播奥运精神,迎接2008北京奥运。

- 推荐关键字:奥运 金牌 印章

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·10元奥运钞蹿至5000元 60版2元币叫价1500元

- 2011-03-28

- ·10元奥运钞市价炒到近4000元

- 2011-03-16

- ·2012年伦敦奥运会今天起全球正式发售门票

- 2011-03-16

- ·奥运纪念钞半年涨五成(图)

- 2011-03-11

- ·皮娜·鲍什回顾展将于2012年伦敦文化奥运会上演

- 2011-03-11

- ·奥运纪念钞涨幅达五成(图)

- 2011-03-10