秘密基地曾经是固若金汤

按一些钱币专家的介绍,张之洞在广州设立钱局就在当年广州大东门外的黄华塘,也就是今天的黄华路上。黄华路上绿树如荫,但似乎没有留下关于广东钱局的一点点迹象。而后,在广东省委党校门口,有位保安人员告诉我,钱局的遗址就在党校里。

事实上在党校里找寻钱局的遗迹并不是很难。当我走到图书馆前,一眼看到大榕树下的白色小凉亭,马上就能判断,这里肯定是钱局的遗址。小凉亭很小,圆顶,五根柱子支撑着,全部漆成白色,柱子上黑色的字体深深地嵌入柱体里,周围环境都整饬一新,地面上绿草如茵,老榕树也在早春时期长出嫩叶。更吸引人的是柱子上所刻的一些字,五根柱子刻着古代人为官、为民的人生格言,分别是:子舆之言曰夫人必自侮而后人侮之;亭林之言曰天下兴亡匹夫舆有责焉;仲尼之言曰自古皆有死民无信不立;武侯之言曰淡泊以明志宁静以致远;武穆之言曰文官不爱钱武官不惜命。从这样一个小凉亭看来,当年广东钱局的面积较为宽裕,内部环境也很优美,小凉亭应是广东钱局内部环境的点缀和美化,也是对钱局成员进行的一些无声的职业道德教育。

除此之外,广东钱局还留下什么旧痕残影?而后记者又从广州市文物考古研究所获悉,广东钱局已于1993年列入广州市文物保护单位之列,钱局的遗址除了这个小凉亭之外,还有一个是当年放置白银的银库。

带着这一点指示和文物档案里的图片资料,记者再次回到省委党校。果然,就在小凉亭对面,找到了这样一幢两层的小楼。小楼也是白色的,只是经过一百多年的岁月,显得有些破旧。墙上开着一个个边长只有十几厘米的正方形小孔,从小孔里往里望去,原来小孔并不是直接通往屋里,而是在墙体中转了两个直角才通往墙内,可以猜想这个小孔应是作为通风之用,但建筑这样隐蔽,也是为了防止盗贼。银库的墙体相当厚实,足有四十厘米宽,结构更是坚固,这也许是它经历一百多年而不倒的主要原因。

与小凉亭相对的是银库的东墙,事实上也是它的背面,银库正面现在是一个施工地,因此,银库的二楼成为施工工人的临时宿舍。当我们问起负责施工的人员,还有什么可以证明这里就是当年的银库?有位年轻的工作人员爽快地说,当然有,楼下有块石刻就写着“银库”两个字。

他带着我们走到楼下一个放工具的小房间里,在一个铁架后面小心地取出一块木板,木板之后一块花岗岩上,“银库”两字展示在眼前。施工人员说,因为担心被碰坏,从开始施工起就用木板把这里保护起来。看着他们小心冀冀地放好木板,心下不禁有些感动。据说当年动乱年代里,也是有一位老教授,冒着危险给这两个字涂上石灰,终于把文物保护下来。

但是,可能因为钱局是一个重点保护的秘密基地,关于广东钱局的遗址,现在我们能找到的就只有这些,而亲历钱局历史的老人也难以寻觅,因此我们了解到的广东钱局,都是通过一些专家学者,从古书籍中,从现存的钱币中,去一点一滴地寻访。

按图索骥

广东钱局原貌

如今我们能找到的广东钱局遗址,仅剩一个当年的曾是重要部分的银库和一个似乎不怎么重要的小凉亭。广东钱局原貌应是怎样的?广州市钱币学会有关人员从学会所办的《钱币纵横》期刊第二期,找到广东钱局的平面图,按图设想钱局的原有规模。

按张之洞的奏折中称,广东钱局选址于“东门外一里之黄华塘”,面积是“八十二里有奇”,并且,由于地址“贴近东濠”,因此他们对东濠“加开宽深,便于转运”。钱局遗址位于东濠涌附近,但从现在的东濠涌看来,已无法胜任当年“便于转运”的功能了。

其实,从钱局的平面图上看,东濠涌的功能何止是“便于转运”。按图上所画,钱局外围是一条小小的河流,呈环形,像护城河一样护卫着钱局,称为“局濠”。这局濠,不仅有运输的作用,更重要的是成为钱局的第一道防卫线,局濠里的水,想来也是从东濠涌引来。但是现在往来于东濠涌高架路上的人们,又有谁知道这水道曾发挥着如此大作用?

一座木桥横架局濠之上,过木桥,走进钱局的大门,这才算进入钱局的外围。在这里,有工匠的住房,有办公人员工作的地方。钱局正中间是闭合长方形建筑,这一周是造钱厂的车间;再往里,终于到了钱局最核心的地带,那是造钱厂的银库、铜片厂。整个广东钱局的结构多层防卫,非常严密。可以想象,当年广东钱局是处于何等秘密的保护之中。

未来计划

期待出现钱币博物馆

对于广州现在还没有面向公众的钱币博物馆,广州市钱币学会的有关人员也有一些想法。其一,是在一些人流密集的地方进行中国钱币的展示,其二,是找一个固定的而且又有特定意义的地方,如原广东省银行所在地,开办一个钱币博物馆,长期展示。

第三个设想也是最让人兴奋的想法,就是开办一个大规模的钱币主题公园,设想以原来广东钱局的规模,再现当年造币流程。除了展示中国钱币漫长的发展史之外,可以让观众参与钱币制造流程之中,寓教于乐。游客参观过后,还可以带上一个这里制造的纪念币。这种形式的主题公园,在国外已有先例,并且颇受游客们喜爱,国内什么时候可以出现,应是在我们的期待之中。

人物评点

张之洞与实业救国

张之洞在光绪十年(1884年)出任两广总督,至光绪十五年(1889年)改调湖广,先后在粤六年。

张之洞在粤这六年,其政绩为后人评价颇高。他引进外国机器设备、创办枪炮厂、矿务局、广东钱局,又建立广雅书院以播文教,开办广雅书局篆刻史籍。他以实业家形象,成为晚清政界难得的有志之士。

开卷必读

广东钱局历史变迁

光绪十五年(1889年):机器到位,厂屋落成,并开始铸币。名之“广东钱局”。

光绪三十三年(1907年):清政府决定钱局直属度支部(相当于财政部)管辖,改为“度支部造币厂广东厂”。

宣统二年(1910年),度支部裁并各省局厂,广东厂改名为“度支部广州造币分厂”。

民国元年(1911年),改名为“中华民国军政府广东造币厂”。

民国三年(1914年),财政部将造币厂收归部管,改名为“财政部广东造币厂”。

民国五年(1916年),广东独立,造币厂归省管,改名“广东造币厂”。10月,复名“财政部广东造币厂”。

民国六年(1917年),广东自主,再次改名“广东造币厂”。

民国十七年(1928年),改为“广东毫币铸造厂”。

民国十八年(1929年),归财政厅管理。

民国十九年(1930年),完全停止运作。

文/本报记者 郭毓玲

图/本报记者 邹卫

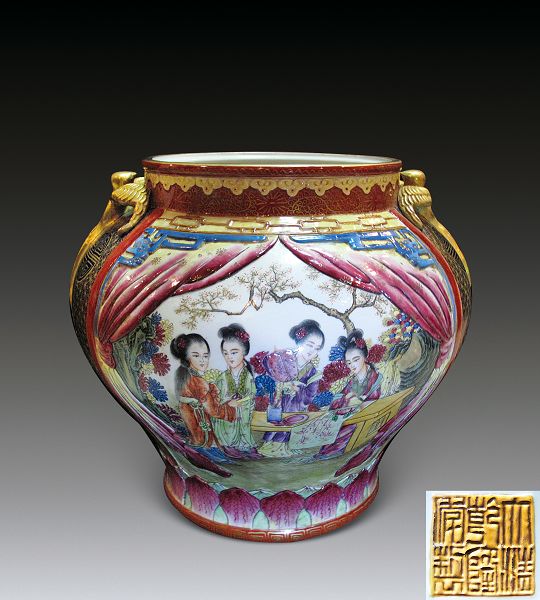

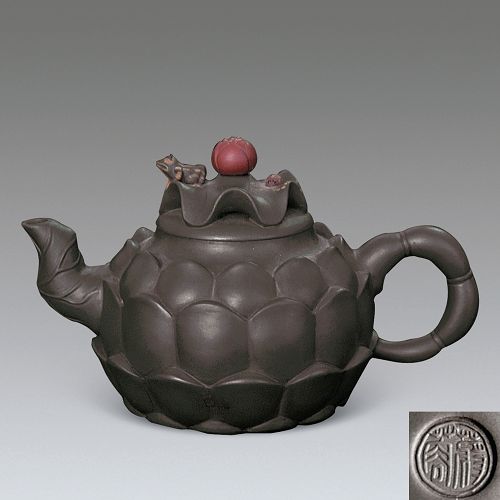

币品珍藏

- 推荐关键字:货币

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·斐济货币将移除英女王头像 代之动植物(图)

- 2011-03-04

- ·陕西杨凌发现西汉通胀时期货币

- 2011-02-18

- ·世界特色货币令你见钱眼开

- 2011-02-11

- ·世界特色货币令你见钱眼开

- 2011-02-10

- ·朝鲜战场美军内部货币现身湖北鄂州

- 2011-02-09

- ·陕西考古发现西汉通货膨胀时期货币(图)

- 2011-01-28