何多苓

文/胡赳赳

在所有的“士”中,何多苓的精神气质最接近“隐士”。“我是个主动边缘者。”何多苓有时能感受到,有另一个自己在承担旁观者的角色。“在这个时代,能独善其身就已经很不错了。”

何多苓站在798领升艺术机构的过道里,出神地望着其中一幅近作,若有所思。

再过20天,他的个人展览“士者如斯”将会在上海美术馆举行。而现在是4月19日的下午,从北京返回成都的班机还有3个小时就起飞,他在为展览准备的画册进行最后一次校色。

50多幅作品虽然杂乱地摆放在通道和房间里,但透露出来的气息已经让人沉迷。如此集中地展示作品,是何多苓十年来的第一次。

“他还生活在成都,这个城市应该为此感到骄傲”

何多苓最近的展览距今也已有3年。2008年,他在京展出过自己当时的新作。而在更长的时间内,何多苓表现得与绝大多数当代艺术家不一样,他更愿意将自己隐藏起来,过着近乎“与世隔绝”的生活,生活半径几乎只在成都。他的好朋友、摄影家肖全说:“何多苓在中国艺术史上是很重要的。他还生活在成都,这个城市应该为此感到骄傲。”

尽管何多苓与中国当代艺术的整体氛围格格不入,但没有人敢否认他这种孤绝样本的存在。在一次会议上,美术评论家范迪安高度评价了何多苓对架上艺术的贡献,认为他的技法和绘画主题的表达是突破性的,自成一家,有着特立独行的面貌。

中央美术学院教授赵力则直言,在当代艺术市场上,何多苓的绘画价值是远远被低估的。何多苓本人对此有清醒的判断,他说:“如果我为了商业价值去绘画,那我的作品就会是另外一种呈现。”

何多苓的作品有着忧伤、朦胧、接近自然主义的人文气质,这让他在中国当代艺术圈子里有着大批的粉丝。当他出现在成都白夜酒吧或丽江某个小范围的聚会上时,有时也会引来尖叫。诗人、建筑师和艺术爱好者们,都以认识他为荣。

从上世纪80年代以来,他就自然而然地成为艺术圈中的中心人物。这对别人而言,是梦寐以求的,而对于何多苓而言,只是顺其自然。上世纪80年代初从四川美术学院毕业时,他便选择了这种“自然主义”的生活方式。分配时,朋友和同学都忙着去主流中心城市工作,或是到国外去展出、拿大奖。而他只是静静地绘画,不去争抢、吵闹。何多苓感慨地说:“这么多年过去了,我发现生命中最重要的事还是艺术。”

波希米亚的心与布尔乔亚的情调

艺术家和时代的关系有时候是有某种内在联系的。恰恰是与时代的若即若离,成就了何多苓。他的成名作《春风已经苏醒》、《青春》等被视为“伤痕美术”的代表作。时代的情绪被暗合和梳理了,作为一个桂冠式的艺术家,他为那个时代书写了“青春”的意象。

西方“垮掉的一代”更多的是作为一种生活方式影响着中国的艺术家。如今回想起来,与杜尚、梵高、毕加索、安迪·沃霍尔相比,“垮掉的一代”与上世纪80年代中国艺术群体的精神气质更为接近。诗歌、浪游、颓废而放纵心灵的生活,吸引了这一代有着理想主义色彩的年轻人。

他们对体制有着天生的叛逆,对于安稳的日常生活抱有警惕,怀着一颗波希米亚的心,但却又有布尔乔亚的情调。这是中国最早的波波族,欧阳江河、赵野、翟永明、何多苓、钟鸣、柏桦等诗人和艺术家,塑造了中国改革开放后的另一类文艺生活方式。

在何多苓的绘画主题中,有一个永恒的女性形象便是诗人翟永明。他们俩的情谊至今仍是圈中津津乐道的传奇。爱情是自然而然发生的,也是自然而然地结束,彼此间仍是亲密的友人。这对于大多数人而言,是无法做到的事。

如果细心地阅读何多苓30多年的作品,有一个本质不变的内核:青春的气息。你几乎无法从绘画中辨识出时间的流逝,以及这种流逝对创作者发生的影响。这像是一条恒定流淌的河流,上游和下游的水是不一样的,但水质又是一样的。钟鸣评价说:“这么多年他一直孤独下来,他未必与人交流,但是他可能与世界万物都能交流。”

朋友说他并非是淡薄如云,他有七情六欲,但最重要的是他不做作,他的欲望或者人生追求都是一种“是什么就是什么”的气质。

世界和自我的双重隐身人

对“技法即思想”的顿悟最早见于何多苓与毛焰的通信。这是何多苓对自我绘画的深刻认知。他享受线条、构图以及绘画意识与“道”之间的关系,“技”与“道”在他这里谋求形而上的统一。诗人欧阳江河敏锐地发现了这一点,他描述的何多苓是一个在技术上越来越深入的艺术家:“他是一个始终把技艺的发挥和挑战当作思想的过程来享受的独特画家。他的创作与他所喜爱的音乐、诗有一种深处的联系。他总是孤独的、伤感的、优雅的,但又总是从孤独、伤感和优雅所形成的自我中抽身离去,成为世界和自我的双重隐身人。”

他的绘画中充满着“音乐性”与“诗歌性”的双重气质,你可以说他是用绘画写诗或是用绘画写歌。他是个不一样的抒情歌手,“抒情与抽象”在他这里迷离而又清晰,最终达致某种统一。

“我盯着看我的作品,不是自我陶醉,”何多苓说,“而是想,还有哪个地方没有处理好。其实还可以处理得更好的。”

何多苓指着一幅近作《沼泽的孩子》,他认为那幅作品最能体现“技法”与“思想”的接近。在这幅作品中,何多苓将映秀灾区的一个小学生搬上了画布,是他在辅导儿童们画画时认识的。“她的倔强和令人心疼打动了我。”艺术家将她放置在一片弥漫着氤氲气息的沼泽地中,在分不清是树枝还是别的突兀之物之间游荡。小女孩用一种纯真而坚毅的目光打量着世界,有时候,你会感到恍惚,觉得那是个幽灵;有时候,你又会觉得那个小女孩就是艺术家本人。

展览最早拟定的主题叫“当代的幽思”,这比较符合何多苓绘画中的形象:总有一片斑驳而又单纯的背景色,总是人物五官清晰而迷人,而躯体则渐渐融入到环境中去,朦胧而不可分割,在油画构图和线条中,总有一些奇异而荒诞的角度,让人分不清这是梦境还是现实。

但展览的策划者们推翻了这个主旨,从另一个角度展现何多苓的身份:一种与当代若即若离的关系。

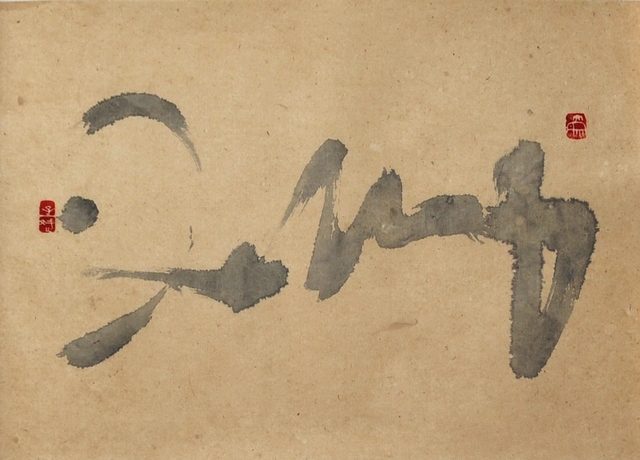

“士者如斯”,这个主题得到了何多苓的承认。他说:“我查了查士的意味,原来以为只是士大夫的意思。”在主办方看来,则有这样的解释:“何多苓仅仅是当下以自己的行动践行‘士’精神的代表之一。我们重提这种精神也不仅仅是对中国文化中那些内在的、自足的、朴实的思想价值重新挖掘,也希望能够将它传达给世界。”

友人称呼他,常常省略为“何多”。洁尘形容说:“中年以后的何多,随和好玩,他早年那种带有俄国贵族范儿的酷和清冷的味道已经退去。”一头卷发,身着黑色皮夹克和蓝色牛仔裤,如工匠一样在忙碌自己的活计,这就是何多。他的艺术态度不是积极的,而是消极的,当代艺术三五年一变,而他的绘画却未曾受污染,未曾受过时间的影响。他说:“消极是个积极词,是一种生活态度,能够恰到好处。”

- 推荐关键字:“艺术家”

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·上海离原6月29日开槌 大师力作精彩呈现(图)

- 2011-06-22

- ·肯德尔:艺术家不该留恋王公贵族的饭桌

- 2011-06-22

- ·听青年美术家郝友借凤凰解读中国文化

- 2011-06-22

- ·徐冰:从天书到背后的故事(图)

- 2011-06-22

- ·尤伦斯撤资引发多米诺效应 闽籍艺术家被迫回家(图)

- 2011-06-22

- ·高古轩画廊推出iPad应用 佩斯等将开发通信(图)

- 2011-06-22