戴光莹和儿子

艺术家简介:

戴光莹,女,1978年生于杭州。分别于2000年、2004年先后毕业于中国美术学院中国画系山水专业,分获学士学位,获硕士学位。2010年毕业于中国美术学院中国画系山水专业,获博士学位,师从陈向迅教授。现为中国美术学院讲师。

二十岁到三十岁,是一个女人的黄金十年。新锐山水画家戴光莹,将她人生当中最宝贵的十年安放在中国美院的校园里。初入校园时,母亲不幸早逝,那时候她尚是一朵含苞欲放的花骨朵,常常一人独行于校园和家中,将悲伤和孤独转化为内心的历练,用笔与纸默默耕耘;接下来,她一口气完成本科、研究生、博士学位;而今,她已为人妻,为人母,传道授业好几载春秋。

十年的时过境迁,戴光莹的生活由一个人变成了三个人,由学生变成了老师,始终未变的是她对笔墨和情感的那份坦然。这份坦然赤裸得让笔者惊讶,也让笔者敬佩,毕竟,我们在社会上生存,大多数时候都是做作而言不由衷的,而她,从研究生阶段开始,就坚定不移地放弃了大山大水,抛弃了谄媚和俗套,选择了尚未有定论的“城市山水画”,她说“大山大水并非我不喜欢,而是我感情积淀还不够深。我们70年代出生的画家大多在城市里长大,享受都市文明,尽管它有很多与传统文化不同,甚至是相悖的地方,但也有好的地方,有感动我们的地方,既然我们有感觉有触动,为什么不尝试去画?”

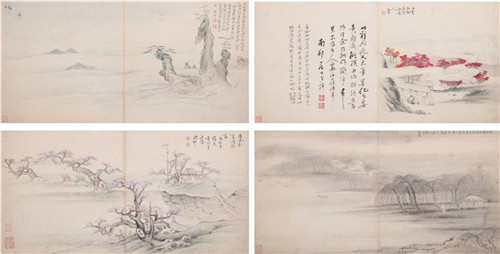

戴光莹 《江南茗香》

戴光莹 《西湖漫步》

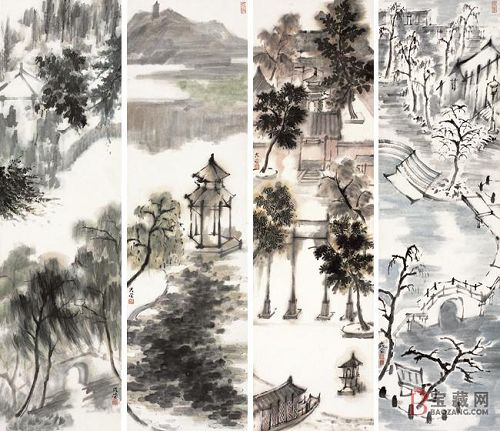

戴光莹 《西湖新天地》

于是,戴光莹创作了《彩墨茗香》《西湖新天地》、《西湖漫步》等城市场景为题材的山水画,越画越自信,越画越坚定。她希望自己的作品能让观者感到放松,感到沉静:“在这个社会,如果艺术家要承担责任,大约有两种方式:一种是批判,斗争,用你的作品,激起人们的反思,是用美去斗争;还有一种感悟,用你的作品为人们的心灵营建一个澄净的空间,将浮躁虚华涤尽,归于原初的本真,是用美去召唤。”

最近几年,因为攻读博士学位、结婚生子和日常的教学工作,戴光莹的生活变得异常忙碌,这让她更加珍惜画画的时间,也越来越眷恋笔墨纸触碰在一起的那种熟悉又微妙的感觉。她曾说,对我而言,把画画当成一种生存方式,是悲哀的,只有当我真正把它当成一种生活方式,才开始享受它。此时此刻的戴光莹,或许,才刚刚开始享受为绘画的人生。

宝藏网:戴老师,你好,非常感谢你接受宝藏网的访问。前两天刚刚拜读了你的论文《传统精神与都市心态》,非常感动。你在文章中写到,70年和80年代的青年山水画家生长在城市,享受城市生活,却始终与大山大水有一种情感上的疏离,传统文化与现代文明的冲突让你们年轻一代的山水画家的内心充满了矛盾,这份坦诚让我很敬佩。

戴光莹:谢谢,那一篇是我的硕士论文,是五、六年前的文章了。最近我刚刚博士毕业,在撰写博士论文时,我延续这种对山水画在当下都市情境中发展的关注,直接对中国当代自1978年2008年,这30年中有关城市题材的山水画进行了研究,试图将历史和理论与实践和感受相结合,对这一题材的历史与发展进行分析梳理,为自己以后的创作打一个更厚实的底子。

宝藏网:城市题材山水画是怎样的,能否给我们具体讲讲?

戴光莹:城市题材山水画,从字面上看城市和山水是完全不同的范畴,甚至有一点相互矛盾和抵触。但在我的理想中,是希望以一个中国山水画家的视野来描绘我们生活的城市和城市的生活。如果说,古代的中国山水画中表现出的是一种天人合一的自然观,那么我理想中的城市题材山水画,应该是一种通过当代山水画家的视角,重新探讨、解读、诠释当代人与城市、人与自然、城市与自然之间的新的关系和新的平衡。山水画中最重要的是要表现一种“境”、这种“境”生于“心”,应于“物”(景),所以我认为它应该可以放置于很多能触动我们心灵的地方——可以在自然之间,可以在城市之内,可以在开放户外,也可以在某个特定的室内空间之中,重要的是画家如何选景,并营造出这种“心”“境”,而不是去描绘一个场景,让观者在画面中不仅仅经历一次“目”游,而更是一次心灵的“畅游”。

宝藏网:作为一个科班出身的山水画家,你为什么不画大山大水呢?

戴光莹:不是没画过,在本科阶段就非常喜欢那种田园景色,喜欢烟雨迷蒙中的江南水乡。也画过不少这样的作品,《水村图》、《湖畔烟林》、《玉米地》等都是这样的作品。那时候写生特别喜欢找这样的景,这样的题材。但好像也称不上你说的“大山大水”吧。其实在本科阶段,最喜欢的历代名作也是像董源、倪瓒这样的大家描写江南山水平淡天真、温婉秀美的作品。我想是性格心境的原因吧。

你所说的大山大水不是不喜欢,而是我觉得感情积淀还不够深。前两天我去千岛湖,一路上全是绵延起伏的山,真美。我当时就对先生说,其实不是我不喜欢画大山大水,而是我感受它们的时间还太少,积累的情感还不深。我可能是比较慢热的人,不是一个想法出来,就能去做的人,我需要让经验和感情慢慢积累,积累到有一天我觉得似乎它们就在我的身体里,只需呼之即出了,才会去做。这种积累,有时是有意识的、短时间的、高强度的,有的则是无意识的。也许你真把我扔到大山里,与世隔绝一、两个月,天天在自然山水间浸润,我就真的只想画大山大水了。

从客观上讲,我是一个女性,是一个妻子,是一个母亲,总是有很多牵绊和局限。所以我决不能对大山大水做这样有意识积累。这需要时间。但同时我也很享受作为女性的那种随遇而安和敏感细腻,愿意从生活的平淡和不经意中去体会和积累,无论是对绘画或是对人生的感悟。只是这种随遇而安的坦然有时会显得慵懒吧,不太适应现代社会的节奏。所以我对自己说,不一定非去画离我的生活略有些“远”的大山大水,近在咫尺的生活中,让我有所感动和感悟的东西也很多,既然有感觉,为什么不画?我想中国美院的“科班”教给我们的是对传统的认识,理解和态度,传统赋予我们的是感受生活、表现生活的方式和能力,是内里的积累和修为,而不是形式的框架。

宝藏网:给我们讲讲你的创作吧,在实践的过程中,有哪些收获,又遇到了哪些困扰?

戴光莹:主要讲讲城市题材的吧。开始画这一题材时,只是一种尝试,一个研究生阶段的探索,主要想看看我所熟悉的中国山水画传统的笔墨能不能在描绘特定的城市题材中有所作为。同时我也希望在这种探索中,找到一种表现语言和表现方式上的突破。因为在同一题材中要想突破自己已经积累起来的东西很难,好像很多东西都已经根植在你的思想和身体里。

当时把题材设定在酒吧和茶楼,是有些偶然的。只是因为一次旅行中,丽江古镇上大大小小风格各异随意布置的酒吧,总有一种让我觉得放松安静,想要就那么停下来的感觉,而这种感觉久久萦绕着。而在杭州,同样有着很多雅致而有古韵的茶楼,也让我有相似的感觉。就突然有了想用绘画来为自己造这样一个“境”的想法。

于是在2004年至2005年间,创作了《西湖新天地》系列,尝试从山水到城市的突破,从室外到室内的突破,画了一些西湖边的酒吧、茶室。研究生毕业展的效果不错。但之后没有做很长时间的延续,因为一时间有很多效果和感受用我当时的笔墨表现力还无法淋漓尽致的表达,留下了很多未完成的小稿。

通过这一阶段的试验,我发现室内景中可以写意山水画方法表现的东西的确有一定的局限,同一题材的,比如酒吧或是茶室,内容都有一定的局限。所以之后的创作中,我保留了这种给自己造一个“境”的想法,打破了室内室外的界限,城市与自然的界限。同时我发现了传统中国山水画中笔墨的表现力有着很大的延展性,也更坚定了可以用它来表现城市生活的信念。

宝藏网:《彩墨茗香》、《江南茗香》那一批画给人以非常闲适的感觉,这是你追求的意境吗?

戴光莹:《江南茗香》就是在《西湖新天地》之后的作品,找到了室外和室内的一个结合点。我的外国学生跟我说,你的画有一种包裹感,无论画的是茶室还是园林,画面上总会有一个地方,让观者视线停留,那里可能正好是一张凳子或一个石桌或是别的什么。是不是因为在这个纷繁的世界里,想找一个小小的安静的空间把自己包裹在里面?我当时画时的想法也许更为简单一些,就是造了一个 “境”,让我停歇,也让观者停歇。

宝藏网:作为70年代生中国山水画家,你觉得自己的使命是什么?你希望自己的画表达些什么?

戴光莹:所谓“使命”,我真的没有想过,我想中国山水画诞生之初,所具有的“功能”也不是今天这样的“使命”。如果真要有什么使命的话,我可能不会拿我的作品去斗争,我希望观者看到我的作品,能感到放松和沉静,让一切慢下来,静下来。在当代社会,如果艺术家要承担责任,大约有两种方式吧。一种是用艺术去斗争、批判,激起观者的反思;还有一种是用美去召唤,让观者的心澄静。我希望,我画出来的画,大家看了很舒服,很安静,也许是几棵树,也许是一个小院,也许是城市里的风景——都是我们都曾经历过的,熟悉的,没什么特别,但是在看完之后,会觉得忽然之间心里很安静。这感觉看起来好像算不上什么目标,但我觉得很难。看看古代很多名作,抛开一切技法、理论,你会去想它们很伟大吗?不。只是看了之后,觉得忽然之间心里很舒服,很平静,很畅快。所谓“畅神”。对我而言,画画应该是很快乐,很放松,很舒服的事情,而不是扛大旗,去做一件很伟大的事。另外,对我而言,画画不是一种生存方式,如果只把它当成一种生存方式,那是悲哀的,我把它当成生活方式,享受它。

宝藏网:你最近画了哪些作品?接下来有哪些创作计划?

戴光莹:最近画了《西湖漫步》。因为从2006年至2009年,我的生活似乎完全是在西湖边度过的,恋爱,结婚,怀宝宝,有宝宝以后,我们一直在西湖边那么漫无目的的走,一走就是四年,季节不断更替,心境也时时不同。而湖,她就在那里,静静地。

西湖很难画,因为她太美,也因为她的美在每个人心中都很熟悉又有着各自特定的印象。对我而言,也是一样。

我没有选西湖的著名景点,只是选了几个不太典型的景,因为在我眼里,她并不是旅游者眼里的西湖,而是真真实实沉淀在我生活中的西湖。所以作品会给人一种似曾相识的感觉,但又似乎不完全是那样。因为那完全只是我眼中的西湖。

接下来会继续这个主题,包括西湖及周边的一些我所熟悉的景色、美院的校园等。当然也会穿插一些其它的写生与创作。

一直很想画中国美院的校园,因为读博士写论文画创作时,我经常待在学校的画室里。有时是清晨,有时是晚上,有时是春雨绵绵,有时是秋色澄静,就这样每次都要从这条小径穿过,我觉得很熟悉,很享受,感觉亲切自在。所以就很想画它。我比较随意简单,对一个事物感情自然而然地积累到真的很喜欢了,就会去画。美院有个园子,每一个植物,不同的季节都有不同的面貌,这个校园也有许多有趣的线条,有很强烈的节奏感。所以首先东西要美,然后它是有情感可以放置的,就可以画。

宝藏网:从你考入美院的那一天到现在应该有10多年了吧,十年磨一剑,你觉得这些年你最大的变化在哪里?

戴光莹:应该是从一个好学生转变成一个独立的思考者吧。随着时间的流逝,很多东西都在改变,所有的工作生活都在积淀我做事做人的成熟度,丰富着我的感知和认识,绘画也随之增长。无论对笔墨的驾驭,对作品大框架的控制,现在完全可以按照自己想画的方式去画了,越来越喜欢画画,也越来越自信。自信就来源于成长和积淀。三十而立嘛,对自己的认识也越来越清晰。现在最需要的是把一零散的、感性的、真实的东西变成一批有分量的作品。但具体画校园,画西湖,还是大山大水,我觉得不重要了,怎么画确定了,就不怕这种自信再跑掉。

宝藏网:石涛说“笔墨当随当代”,你的都市题材山水画,除了一些现代都市的符号,还将怎样表现绘画的当代性?

戴光莹:说到底,这个东西都不需要刻意去表现。我曾经在电视上看过一个法国著名现代爵士钢琴家的音乐会,这位钢琴家的成长经历完全是古典的,但他却将最为古典的巴赫,那旋律并不华丽,甚至有些枯燥(对初学者而言)的乐曲,变成了浪漫的爵士巴赫,让我很感动,因为从小学琴也有十几年,我从没有想过巴赫还可以是这样的。所以我想中国画也一样,传统的东西一定会在当代找到一种新的生命。学画20年,也许以后还有30年、40年,我太喜欢墨和纸接触的瞬间,太喜欢线条出来的感觉。像赫勒威兹那样的大师弹琴时,他的手指仿佛在和琴键对话,像轻轻地在诉说,看似很不经意的触摸,但每一个音符都会触摸到心里去。画画也一样,笔墨线条和整个人也会融为一体,所以不需要去刻意去表现什么,这个自我原本就是当下的。如果只是从内容、形式、符号上去表现当代性,并为迎合这种所谓“当代性”而放弃了传统的某些标准和要求,我认为是舍本逐末。我认为只有在拥有良好的传统中国画笔墨功底的前提下,在对传统中国山水画有了深刻的认识和真正的理解后,再去诠释当代的东西,才会有深度。传统和对当代生活的真实感受,两者缺一不可。城市题材是中国山水画发展的一个分支,如果在试验当中完全把传统扔掉了,那就不是中国画了。毕竟“笔墨当随当代”的主体是笔墨,“当随时代”只是一个要求吧。

- 推荐关键字:专访戴光莹

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·专访戴光莹:城市山水,源自坦然(图)

- 2011-02-21