台湾漫画家朱德庸

6月21日,北京,东方先锋剧场。朱德庸坐在小剧场的第一排,看着舞台上一帮身着五颜六色服装,发型也和漫画人物类似的年轻人变换着音调,将他的漫画新作《大家都有病》的部分内容现场演绎出来。

朱德庸和观众一起鼓掌,也时不时和坐在一边的嘉宾余华耳语几句——这是他的新书在北京的首发式,也是将在年底上演、由田沁鑫改编的同名多媒体音乐话剧的一次预演。

“早就看出来他有病了。”面对观众谈到老朋友朱德庸,余华如此说。

朱德庸笑着用新书的名字做了回应:其实大家都有病。在这本漫画新作《大家都有病》里,会看到刷卡成瘾的女郎、相约自杀的三兄弟、人格多重分裂的男子……还有患忧郁症、强迫症、恐惧症的多种人,这些“病人”被幽默地以线条勾勒出来。

朱德庸笔下勾画的这些“城市病”,对应到医学里,则是很专业的一个词汇:神经官能症。

其实,余华的话并非调侃,朱德庸自己的“病”比他笔下的人有过之而无不及。

他从小就有自闭症,“没有办法跟别人交流”。他喜欢画画,从4岁开始,画画是惟一能让他松弛的方式。在学校里画,书上、本上,所有空白的地方,都被他画得满满的。回到家里,也是画画,外面的世界没法呆下去,惟一的办法就是回到自己的世界。在学校里受了哪个老师的打击,敢怒不敢言,一回到家里就画,狠狠地画,让老师“死”得非常惨,然后自己心情就会大好。

父母为朱德庸伤透了脑筋,也吃了很多苦头,但他们从不给孩子压力,一直听任他自由发展。爸爸会经常裁好白纸,整整齐齐钉起来,给年幼的朱德庸做画本。大概是因为和周围的人没有交流,朱德庸观察人不会只相信自己眼睛看到的东西,常常是对看到的东西做反方向思考。

他说到一个有趣的例子,路上看到一个公务员道貌岸然地走过来,他会想:“如果这时候我突然跳上去,‘啪’给他一巴掌,他会怎么样?一下子愣在那里呢还是发了疯一样狂怒?总之,他的反应不会像我眼睛里看到的一样。”

有段时间,台北路上的行人总会看到一个自顾自笑的奇怪男孩。

“我是成长在一个闭塞的世界里面,我的世界和外界是隔离的,还好我的世界是一个透明的墙,而不是一个砖墙。”

这对他能够成为后来的朱德庸来说很重要。透过透明的玻璃墙,他可以安静地做一个旁观者,没有人打扰,即使自闭,依然可以用眼睛和大脑,观察思考这个世界的荒谬。“自闭的好处是我可以往外看,但外面的东西进不到我这里,所以我一直可以用旁观的眼光去看很多很多的事情。”他说,如果没有一个围墙把他挡住的话,他可能也画不出这些画来。

这大概是他诸多的经典语录构思的来源,也可能是他被朋友说“有病”的原因——听起来就像是他笔下的小孩子在跟你描述他的“特异功能”。

除了自闭症,成年以后朱德庸还发现自己有识字障碍,“我眼睛看到的字和大脑找到的是不一样的字。”这个“病症”,还是结婚后他和太太经常交流时候才发现的,因为有几次,按他说的路线和方向,他太太从来都找不对地方。

后来查资料才发现识字障碍其实很多名人都有,比如新加坡资政李光耀,美国前总统克林顿,还有好莱坞明星汤姆·克鲁斯等等。知道这个之后,朱德庸不担心了。

朱德庸手里拿着一个漆都掉光了的手机,据说已经用了6年,看不出型号。不用笔记本电脑,为了在外地还能上微博,去年买了个3G新手机搭配使用。他此前用的一辆汽车,也用了11年。

反潮流,反时尚,反消费主义,不管是在作品里,还是在现实生活中,朱德庸都在努力宣扬他的“慢哲学”。

每天八点钟起来,吃早饭,看报纸,差不多九点钟坐到书桌面前,开始想要画些什么,然后画一会儿。等太太起床后,就陪她看电视吃早餐,他的工作时间就此停止。每天花在画画上的时间,也就两三个小时,这已经是极限。

“对我来讲,我基本的欲望如果都满足了,那剩下的欲望是我有权利选择的。当我有权利选择欲望的时候,我就自由了。”朱德庸并不认为自己的意见多么重要,只是想让大家听听另外一个声音。

朱德庸的漫画新作《大家都有病》里,描述了忧郁症、强迫症、恐惧症等多种现代人的“城市病”。

南都周刊×朱德庸

我是一个旁观主义者

“荒谬”与“愤怒”是创作动力

南都周刊:《大家都有病》里说的那些病症,有没有做一个梳理,到底有哪些?

朱德庸:我觉得每一个人发生的病症是不同的,各行各业会有职业带给他的病症。比如说,我有个朋友是金融业的,就是炒股票的,他那个紧张程度是早上一开始血压就往上飙,中途都得要吃药。他们每天工作的时候回复到婴儿时期,绑尿片,因为连去上厕所的时间他都没有。你只要压力大到一个程度,无法疏解的时候,它(官能症)就会慢慢慢慢产生。

南都周刊:在反抗方式上,你提倡“慢哲学”,以“慢”来对抗快的刺激。会不会以你的生活方式可以,但是其他人想慢下来就很难?

朱德庸:我所谓的“慢”,并不是要大家停下来,而是一种选择。比如说,每一个新款的手机出来我都想去买,那你永远都不要想慢下来。因为你必须要应付你的欲望。我所谓的慢时尚的这个概念就是我不需要再拥有我已经拥有的,或者我没有必要拥有的,当你把欲望降下来的时候,其实你就会慢下来。

南都周刊:你认为现代社会越来越单一,人们的选择越来越少?

朱德庸:照理说我们发展到一个程度的时候,我们应该有选择的,可以听到各种不同的声音,让年轻人知道其实你有这么多的选择。我为什么说大家都有病?因为现在大家做的一件事情是让所有的人成为一种人,你想想看,怎么可能成为一种人?人与人本来就是不一样的。我们现在就是希望所有的年轻朋友,都去做企业家,都去做CEO,都去做有权有势的成功人士,但是99%的人都不可能做到,因为是不同的种类。我们应该要求的是狮子去做狮子,斑马去做斑马,然后野狗去做野狗。按照志趣发展,就像自然界一样,它都有它生存的方式。

南都周刊:新书中有这样一幅画,说的是应召女郎跟人上床,看前面三格很好玩儿,最后一格就觉得心酸了,“最后想跟谁上床?想上自己家的床”。这本书里这种例子可能还有好多,你想笑一笑,但最后笑得有点苦。

朱德庸:对,其实我的漫画一直给别人一种感觉,早期的是让你笑出泪来,慢慢变成你还是笑,笑完之后你会滴下一滴泪来。我画《涩女郎》别人称我婚姻专家,那其实是别人给我的称呼。我自己其实还是站在人性的一个角度,宁愿去做一个观察者,把我所观察到的透过幽默的手法表现出来。各行各业处在这个时代,不管承受的压力也好,或者职业带给人的负担也好,我都利用这种方式把它表现出来。

南都周刊:在你的创作中,这种感觉是越来越强了吗?

朱德庸:我觉得应该是越来越清晰。因为随着我的年龄和阅历增长,我会更清楚我画漫画的目的。我的漫画和别人的很大一个差别,就是我的漫画是有观点的,我对很多事情都是有意见的。对于我来说,我希望透过这个幽默的方式把我看到的所有,不管是人也好,社会也好,时代也好,所有让我觉得荒谬的,甚至让我愤怒的,都用幽默的方式把它表达出来。所以我常常跟人家说我有两个让我创作的动力,一个是“荒谬”,一个是“愤怒”。

南都周刊:这种城市的荒谬,在台湾和大陆,你的感受是一样的吗?

朱德庸:其实是一样的,我觉得台湾和大陆所发生的很多事情其实都是重复的,甚至有些“病”是重叠的,只是台湾早期和大陆隔阂,历史背景不同等原因让它们有一个先后的顺序。就好像台湾当初为了建设,拆掉了非常多的老房子,大陆那个时候没有,但是随着大陆现在经济发展之后,也开始对城市做那种非常大的破坏,但是反过头来,让我们台湾又重新进行第二次的城市破坏,因为大家看到钱在那里了。所以我常常开玩笑说,台湾和大陆之间就像两个病人,它们的病毒是会互相影响的。

画大画,百分之八十为自己

南都周刊:你笔下是个“荒谬的世界”,你是一个乐观主义者,还是一个悲观主义者?

朱德庸:都不是,我是一个旁观主义者。我也不鼓励别人都成为旁观主义者,但是我觉得每个人身上都应该拥有他的一个角落,那个角落就是“自我”。也许很多人觉得我是在唱高调,甚至会有人说你已经上岸了,所以你说这些话。其实不是的。我可以让我的财富比现在多十倍,二十倍,但是我没有选择,我的选择是这些钱我觉得够了,就行了。我要过我的生活。我从26岁开始正式踏入这一行,现在已经50岁了,我大概平均两年只出一本书。我可以捞钱的,我可以一年出五本书,变成一个印钞机,但是我不选择这样。

南都周刊:四格漫画你画了很长时间,空间上会不会有些限制,有没有一种厌烦的感觉?

朱德庸:有的时候会烦,因为它的形式是固定的。但是四格之所以吸引我画,有几个原因。第一,虽然它形式被束缚住了,但是它的内容却是天马行空,你看一个四格,我可以画婚姻,画爱情,画人生,画这个时代,这个社会。第二个原因是四格的挑战性是非常高的,你知道为什么大家都不去碰四格?因为太困难了,太辛苦了,一个点子他可以画一个绘本或者画一连串的连环,对他来说是不划算的。另外一个就是,我不画四格还有谁画?

南都周刊:创作上有没有计划做一些转变?

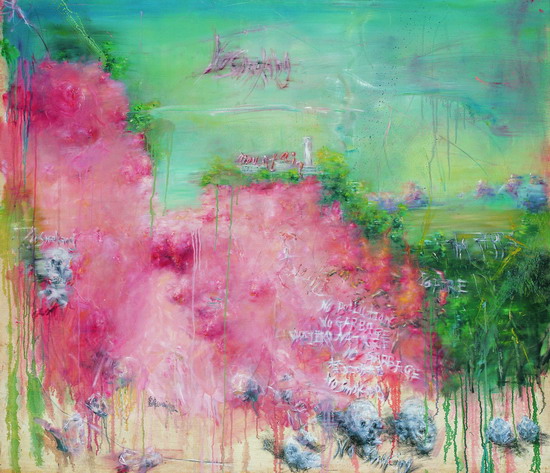

朱德庸:我现在想要做的其实是画大画,因为大家现在对漫画的观念还是嬉笑怒骂的那一种。事实上在欧洲的很多国家漫画已经变成艺术品的,我希望可以朝着这条路上去走。让国人知道其实漫画是一种你可以让它低,你也可以让它高的一种,问题是这个高的没有人做过,也没有人试探过,那我希望做一个。那我如果画大画的话,我以后出版的量可能会更少。

南都周刊:对读者来说,只能看你的老作品了。

朱德庸:我活着不是为了读者,读者活着也不是为我。

南都周刊:现在是感觉您有创作大画的强烈冲动?

朱德庸:有,我当然有。因为我觉得画大画百分之八十是为了我自己。这么多年来还是有很多的画面,就像你做梦一样,梦中就出来了。我现在希望把我的梦记录下来,其实我觉得是为了我。

南都周刊:你最近的一幅大画,在杭州拍卖出44.8万的高价。对于艺术家来说,大幅的画是不是更容易被博物馆收藏,或者拍卖出高价格?

朱德庸:其实我完全没有想到过那些,我知道我一想到那个,我可能一笔都画不下去,因为压力会很大,每一笔都有目的性的时候,没有办法画。我现在画大画,就像我说的,百分之八十为我自己。因为我完全不去管它能不能进博物馆,能不能拍卖到很高的钱。我觉得对我意义不大,因为你进博物馆了那又能怎么样?事实上我们现在博物馆也有很多古人遗留下来的东西,可能在当时都是很糟糕的文化,真正画得很好的,可能随着历史早就不见了。那你说放在博物馆那有什么意义?所以与其死了让人家享受,还不如活的时候让自己享受。

- 推荐关键字:朱德庸

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·漫画收藏渐入佳境 38年版创刊号拍百万美元天价(图)

- 2011-07-13

- ·香港电视人文栏目《文化风情》落户杭州(图)

- 2011-06-10

- ·美国动漫艺术品拍卖或迎又一个春天

- 2011-05-26

- ·美国动漫艺术品拍卖或迎又一个春天(图)

- 2011-05-25

- ·评中国漫画专场首拍

- 2011-05-16

- ·朱德庸三幅作品拍出近百万元

- 2011-05-09