我出生在浙江省桐庐县城的一个经营南货店的家庭里,相传八世祖原是余姚布贩,后落户桐庐,靠经商致富,几代绵延,人丁兴旺,曾是当地屈指可数的大族,但到我祖父叶稼田时,已呈颓败景象,他当了一辈子“娃娃王”——私塾先生。我父亲叶恩霑有兄弟四人,他是老幺,10岁时就入店当学徒,后熬成“乾元慎”的老板。父亲除生意之外,还会做纸扎,在桐庐小城有点名气。母亲李青玉是一家银楼老板的长女,精明干练,善刺绣,喜烹饪,还通些地方戏曲民歌。我是父母的长子,出生那年是羊年(丁未),乳名就叫阿羊,入私塾时,祖父为我起了个学名纶绮,字绿琴。

我画画没有拜过师,也没有进专门的艺术院校学习过,主要靠自己边实践边学习。我的艺术引路人首先是我的大表姐胡家芝,她比我大10岁,能用五彩纸剪出戏文中的各种角色,我从小就有很深的印象。上中学后,从二年级开始设图画课,由教务主任胡也纳和刚从上海美专毕业的楼子尘任美术教员,成立了课余绘画小组,我是西画组的组长,常在老师带领下写生作画。1923年曾以一幅静物写生第一次入选浙江美术会画展,这就是我进入艺术创作道路之前的全部学历。

我的艺术实践,基本上是为了自身温饱,不得不按照社会的需要而安排的。18岁那年,我考入上海三友实业社,先站了三个月的柜台学卖布,后到广告部画广告,还画过舞台布景和花布图案。一年以后,经朋友介绍到中原书局做教科书的插图工作,现学现卖,在造型能力方面有所长进,又开始试着给新出版的画报投稿,结识了《三日画报》的张光宇及张正宇、黄文农、王敦庄、鲁少飞等。也就是投稿时,我给自己起了个笔名“浅予”,后来越用越多,学名“纶绮”也就“休息”了。

从1928年起,我进入“上海漫画”集体,开始了职业漫画生涯,前后画了10年《王先生》,包括后来的《王先生外传》《王先生北传》和《王先生南传》。这是部长篇连续漫画,起初是每周画一套(每套多幅),后来每周画两套,再后来是几乎每日画一套,究竟画有多少套,至今没有精确统计。从1936年起,又开始为南京《朝报》做每日一套的长篇漫画《小陈留京外史》。正是这“王先生”和“小陈”,使人们一提起叶浅予都知道是漫画家,岂不知当时我还是《时代画报》的主编,同时兼作摄影(署名“初萌”),又与吴印咸等组织了“黑白影社”。还为《上海漫画》和《图画晨报》做时装设计图,并被一家时装店聘为设计师。

1932年又在一家英国纺织公司资助下,在南京路惠罗百货公司举办了首次时装表演,全是由我设计的。这大概是中国时装表演之始。

1933年秋天,墨西哥漫画家珂佛罗皮斯到上海旅游,在陪他观光时,我发现这位异国的同行,口袋里有两件宝:一支铅笔和一个小本,可以随时随地把所见所感勾画下来,交谈之后才知道这就叫速写。它不仅是画家积累生活的一个重要手段,可以记录瞬间的艺术感受,而且,这速写的本身就是一种绘画艺术,这比我原先单靠脑子死记的办法方便多了。从此,我的口袋里便也多了一支笔和一个本,并由此决定了我后来的艺术道路。

开始画速写时,主要是为漫画搜集创作素材。1942年,我在贵州苗族地区住了两个多月,发现苗族妇女打扮得非常漂亮,每逢赶集,人人都把漂亮的衣裙首饰穿戴上。集场上五彩缤纷、百花争艳,任何画家见了都会动心,可我那支惯于夸张的刻薄之笔,对着如此美妙的形象,只能瞠目而不知所措。心想,如不改变手法,岂不是颠倒美丑,唐突西施吗?从那时起,我决心从漫画式的夸张手法中解脱出来,另试塑造人物形象的新手法。找来找去,回找到了中国画,经两年多的实践摸索,一个“旅印画展”重得画友们的欢呼,但我清楚自己的分量,更觉得应该下苦功向中国画传统中去学习。

我走向中国画的心愿愈来愈坚定,步子也愈来愈急促。张大千在敦煌面壁三年,带回来魏唐各代佛教壁画大量摹本在重庆展览,更吸引了我,我决定去成都向他学习中国画技法。1945年春,我写信给他,他复信表示欢迎,并同意住在他家,以便朝夕相处。我和大千相识是在其兄善孖之后,大约是1936年他在南京举行画展时初次交往,1937年在北平和1938年在香港又都有接触。我认为张大千是当前中国画界学识修养和手上功夫比较深的一位画家,我之从漫画转向中国画,也是在大千作品影响下成熟起来的,当时戴爱莲正好也有事要去,于是我们同往。

大千作画喜欢有人在旁闲谈,客人常来常往,作画不怕干扰;没有客人时,自有学生在旁看画问答。我来之后,因为是朋友,所以并无拘束,连续在他画案旁站了一个多月,学到了不少手上功夫,比如用笔用墨之法、层层着色之法、衬底濣染之法,在心领神会之后,用到自己的人物造型中去,获得不少益处。有时我关起门来画我的印度舞蹈人物,请大千指点,大千却反过来借用我的画稿,用他自己的敦煌造型方法,画成大千式的印度舞蹈人物,并题上字句,说明画稿来源,无疑是对我的鼓励。

我之进北平艺专(中央美术学院的前身)是1944年徐悲鸿看了我的“旅印画展”,对我的印度人物形象发生了兴趣。抗日战争结束后,徐受命接办北平艺专,邀我担任中国画系的人物画教师。那时我只知创作,只知向社会学习,只知向报刊供稿,却不知怎么当老师,真是受宠若惊,不知所措。当时不敢同意,直到1947年才决定闯一闯美术学府的关,我这个从未受过正规美术教育的人当了教师,又由于不习惯当老师的生活,总想逃跑,历30多年的磨练,终于体会到创作和教学之间的相互促进作用,也认识到学生的督促还是推动老师上进的动力。

我这个“画坛草寇”之所以被学院赏识,主要是靠我长期在生活中画速写的功夫,肯定了速写为提高造型基础和发展创作思维的实践地位,而速写又正是我的中国画创作的基础。我在长期的艺术实践中总结出一条造型规律,就是要“目识、心记、意测”。

在我刚画速写时,往往心不随意、手不随心,反映形象思维从慢到快的转变过程,又反映意中之人的随意性和眼中之人的随目性,两者之间的矛盾暂时不能协调,但到最后这两者非协调不可,否则,只能冥想意中之人,不能捉摸眼中之人,不能完全掌握造型的完整思维运动,所以说这是造型能力的深化过程。然而,有些感于西方学院派写实主义的人,则认为叶浅予之所以能画速写,是得力于中国式的写意方法转变到西方式的写实方法。这表面看来顺理,实则恰恰悖理。请问:中国式的写意方法从何而来?如果不掌握“目识、心记、意测”的能动认识运动,写意将成一句空话。我很赞成齐白石那句“从写意到写生,再从写生到写意,循环反复,乃成神似”。所以我认为,“目识、心记、意测”这条造型规律才是中国画创作的方法来源。

(连绪据叶老口述及有关资料协助整理)

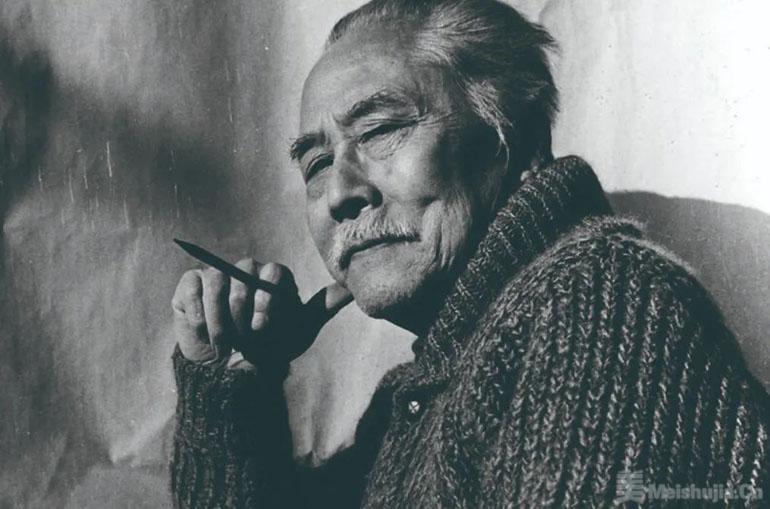

叶浅予(1907-1995),原名叶纶绮,1907年3月31日生于浙江。历任中央美术学院教授兼国画系主任、中国画研究院副院长,曾任中国美术家协会副主席及第二至七届全国政协委员。有《叶浅予》等10余种画集和论文集《画余论画》《画余论艺》刊行。

- 推荐关键字:叶浅予

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭