徐渭及其艺术的思想史解读

文/刘墨

由二元论到一元论,由理性主义到抒情主义,可以看作是从宋代到明代的思想史展开。换言之,在明代,以“情”为中心比以“理”为中心更突出的理情一致主义、兴趣比技巧更受重视的感兴主义、性情自然比理智规范更受尊重的自然主义、主观比客观更受强调的主观主义、提倡反传统并高喊从传统中解放出来的自由主义,都相当盛行,这些倾向一直影响到近现代。

一般文学史对于前后七子倡言复古评价都不高,但是从另一个角度来看,他们却有其积极意义,自宋以来的程朱理学对文学的影响开始受到有力的抵制。另外一方面,人们又反对前后七子的摹古风气,因此带来了清新的个性之风。

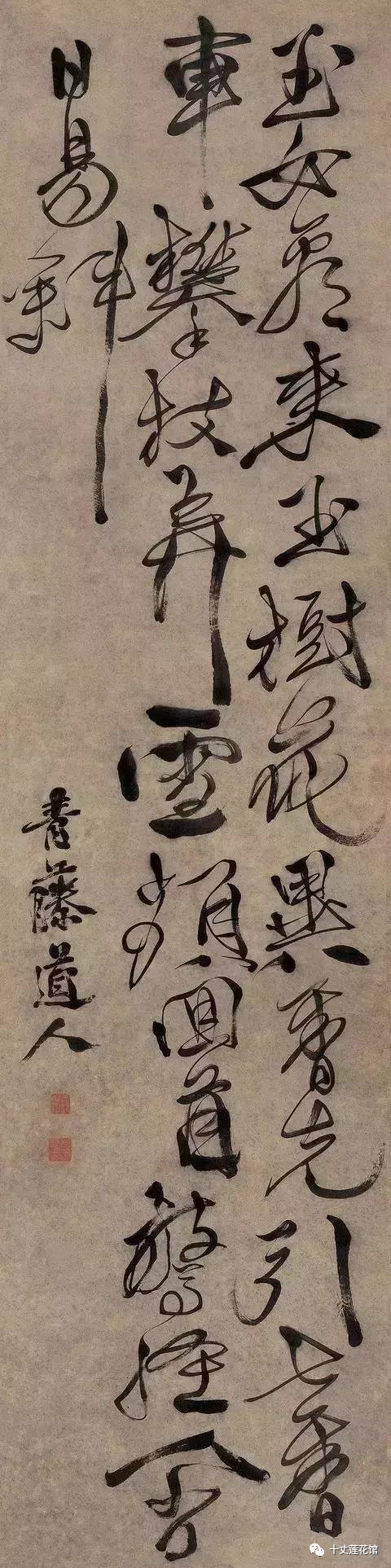

其实在文学前,书法创作领域中情感的直接抒写就渐已取代理法所占据的主要地位。祝允明说:“胸中要说话,句句无不好,笔墨几曾知,开眼一任扫。”用意极为明确。他进而宣称:“不屑为钟、索、羲、献之后尘,乃甘心作项羽、史弘肇之高弟。”我曾在一本小书中提到祝枝山的时候写道:从他的狂草上来看,他可以称作是一位“疯狂型的艺术家”。在他的一生中,也有不少放浪形骸之外的传闻,和他的书风刚好吻合。从这点上说,他可以称为“最性格化的书法”。然而,或者是他无法达到古人所说的含蓄境界,或者他是有意地破坏这一规则,总之,他的书风一反传统书法所要求的那种中和之美,而是极力地狂放与纵逸──他的突出贡献,就表现在这里。赵孟頫建立起来的严谨法度,在这里又被祝允明和他的朋友们给打破了,而一个可以充分地表现自我个性之美的时代,也在他们身后到来了。现在回头来看,说祝允明是“疯狂型的艺术家”,或者是“最性格化的书法”,其实都不如用到徐渭的身上更为准确。

明代中晚期的艺术为什么会出现这样的局面?尝试用思想史的方式加以解读,可能会寻找到一些答案。

我们先插入一段关于王阳明的讨论。

王阳明(守仁,1472-1529),浙江余姚人。早年曾纵观山川形势,好谈兵,好骑射。他自述为学次第说:“初溺于任侠,次溺于骑射,次溺于词章,次溺于神仙,次溺于佛氏,终乃致力圣贤之学,究格物致知之旨。”他最后的造境,不在格物,而在可以致知的“良心”,即本心,它的意义在于恢复“知”的原始无差别状态。

早在王阳明之前,陆象山就教导学生,要像鸿毛随风、巨鱼跃海那样相信心灵的实在性,相信心灵的实在性,就能做到行动的无碍自由。于是,陆象山的思想就和提示高远的理想、坚持道的客观性、纯粹性以便在现实中建立起严格规范的朱熹的思想区分开来了。陆象山将朱熹“性即理”的思想当作陷于支离的东西,以更为具体的、流动的“心即理”取代了它,因此肯定了心的自然性。

所以等到王阳明出来,明代文化渐从专制主义和正统的有害影响中摆脱出来,而使其朝向思想的自由方向发展。他可能还意识到,在一个货币经济、贸易和手工业的发展开始打乱传统的范畴并挑起了一种全面的不稳定状态的时代,正是使思想、经济和政治以及文化复兴的手段。

王阳明死后,他的思想分为两派:左派和右派。右派被认为始终忠于王阳明的教义,左派则代表着一种极端主义。在左派的领袖人物中,主要有王艮(心斋,1483-1540)和王畿(龙谿,1498-1583)等人,他们的思想重点置于自发性和反传统性方面。身为徐渭表兄的王畿,发挥了王学“致良知”说,提出“真性流行,不涉安排,处处平铺,方是自然,真规矩”的思想,他的诗文朋友王慎中、唐顺之是著名的“唐宋派”文学家,唐顺之主张“直据胸襟,信手写出”,于模拟剽窃之外,成为一种本色文学。

在近现代受到热烈推崇的李贽是王门左派,也就是激进派。李贽影响最大的是他的“童心说”, 他标举“童心”:

夫童心者,真心也。若以童心为不可,是以真心为不可也。夫童心者,绝假纯真,最初一念之本心也。若失却童心,便失却真心;失却真心,便失却真人。人而非真,全不复有初矣。

“童心”也就是本真之心,不受知识污染的心。在这样的鼓动下,晚明文学家的文学创作,往往以内在情感的真实无隐的流露为主要动机。他又在《杂说》中说:

且夫世之真能文者,比其初皆非有意于为文也。其胸中有如许无状可怪之事,其喉间有如许欲吐而不敢吐之物,其口头又时时有许多欲语而莫可所以告语之处,蓄极积久,势不能遏。一旦见景生情,触目兴叹,夺他人之酒杯,浇自己之垒块;诉心中之不平,感数奇于千载。既已喷云唾珠,昭回云汉,为章于天矣,遂亦自负,发狂大叫,流涕恸哭,不能自止。宁使见者闻者切齿咬牙、欲杀欲割,而终不忍藏于名山、投之水火。

在他眼中,好的作家的作文,是无意为文,是不得不作文,是作家心中眼中口中有不吐不快的满腔激情,它们不能不奔腾汹涌地流泄而出,也不能不成为天下的至文!用了这样的标准,徐渭就成了人们眼中的榜样了。

徐渭,正是在这样的思想史背景之中。

徐渭死后五六年,公安派领袖人物袁宏道偶于友人陶望龄家翻到一本徐渭的诗文稿,“恶楮毛书,烟煤败黑,微有字形”。但在灯下读了几篇,不禁拍案叫绝,惊问此人是今人还是古人,然后拉起陶望龄一起彻夜阅之,“读复叫,叫复读”,以至把童仆惊醒。而后,袁宏道不遗余力地搜罗徐渭的文稿,研究徐渭,大力宣扬徐渭,认为徐渭诗文“一扫近代芜秽之气”,认为徐渭书法“笔意奔放如其诗,苍劲中姿媚跃出,在王雅宜、文徵明之上”;又说徐渭是“不论书法论书神,诚八法之散圣,字林之侠客也”。

文人艺术的特质,最突出之表现,乃高度的主体化和作品的个性化,而这一切,皆由人之际遇来。也就是说,徐渭的艺术充分地反映了他的心理特征和人格特征,因此如何理解和欣赏徐渭的作品,必须要了解徐渭的人生经历及这种经历对他艺术风格形成的原因。

徐渭聪颖绝伦,才艺广博。然而怀才不遇,同时又多灾多难,坎坷不幸恐怕古来未有如徐渭者──他生下来刚满百日,就成了孤儿;21岁立志参加乡试,然而前后计8次失败,只得打消了科举的念头。他曾做别人的幕府,然而也不得志……在这一系列的打击之下,他疯了,数度自杀未遂。曾用斧击、穿钉、碎肾等方式自杀,九死九生,性格大变,因误杀妻子而被捕入狱,一关就是7年。当他出狱后,已是53岁的人了,而此时,他的艺术创作才算是真的开始。性格上的纵诞、愤世嫉俗、恃才傲物、孤僻执拗、不拘礼法、喜豪饮、恶富贵人等等,都成就了他注定是一个不世出的艺术家。工书法、诗、文、词、曲、戏剧,画则山水、人物、花鸟、鱼虫,无不精妙,是中国文化史上少有的天才人物。

才高数奇的徐渭,不得用于世,遂恣意于尘世之外,发而为文,正像袁中郎《徐文长传》中所说:“其胸中又有勃然不可磨灭之气,英雄失路、托足无门之悲。故其为诗,如嗔如笑,如水鸣峡,如种出土,如寡妇之夜哭,羁人之寒起;虽其体格时有卑者,然匠心独出,有王者气,非彼巾帼而事人者所敢望也!”徐渭的诗文抒写性情,笔意灵动,嬉笑怒骂,时见锋芒。反映到书法上,亦是挥毫放手直抒胸臆,为草书的进一步狂放注入了新的活力。换言之,徐渭给书法注入了真正的写意性和表现性:“取诸其意气,故书法贵在写意”。吴昌硕说:“青藤画中圣,书法逾鲁公”,也应该在此意义上理解。

他是一个颇具现代意义的极富个性解放和创新的艺术家,他的书法奇纵如急风骤雨,墨色枯涩浓淡,纯任自然,心忘手,手忘笔,笔忘字,不期学别人而自然有书,此一境界,是为天成。

徐渭论书说:

自执笔至书功,手也;自书致至书丹法,心也;书原,目也;书评,口也。心为上,手次之,目口末矣。余玩古人书旨云,有目蛇斗、若舞剑器、若担夫争道而得者,初不甚解,及观雷太简云听江声而笔法进,然后知向所云蛇斗等,非点画字形,乃是运笔。知此则孤蓬自振,惊沙坐飞,飞鸟出林,惊蛇入草,可一以贯之而无疑矣。惟壁拆路、屋漏痕、折钗股、印印泥、锥画沙,乃是点画形象,然非妙于手运,亦无从臻此。以此知书,心手尽之矣。

什么是“书丹”?显然是人的心灵,一颗能领悟的心灵。于是,孤蓬自振、惊沙坐飞也好,飞鸟出林、惊蛇入草也好,无不是生生化化、活活泼泼地显现出来的自在的神机。而“妙于手运”,即是擒龙打凤的手段。

徐渭认为,书法的风格在于天成,不能依附别人的风格,应该纯任自己的天性创造:

夫不学而天成者尚矣,其次则始于学,终于天成。天成者非成于天也,出乎己而不由于人也。敝莫敝于不出乎己而由乎人;尤莫敝于罔乎人而诡乎己之所出。凡事莫不尔,而奚独于书乎哉?近世书者阏绝笔性,诡其道以为独出乎己,用盗世名,其于点画漫不省为何物,求其仿迹古先以几所谓由乎人者已绝不得,况望其天成者哉!

至微至妙间,就是一个人对其内在真实的自发反应——如果没有阳明所启示的“良知”,徐渭的“天成”也可能就失去了基础。但是这种“良知”,又是王龙谿所发挥了的“良知”:本体与工夫、悟与修的完全合一,即本体是彻头彻尾的工夫之本体,工夫是彻头彻尾的本体之工夫,其间实没有一毫的间隔。有一毫间隔,即失却浑然统一。所以他的本体即是工夫,工夫亦是本体,但是这一点却只有天资英发的上根人才能做到,对于天资不及的人,反有滋弊之忧。这也是为什么徐渭之后,他的艺术所以独绝之故。

从道家思想的角度来说,对“道”的最终领悟,既然无法依据概念语言,又不可能完全凭空而行,因而必须依托于某种微妙的技艺(“艺”、“术”、“能”、“巧”),以便让“道”可以呈显出来。徐渭也认为“天成”必须与“善学”即“心”与“手”相即而浑一,这样的技艺才才有神妙可言。虽然在徐渭看来,书法首先是神韵,神韵须有生意,生意须有骨力,骨力是书法的基础;

即便是临摹,也只能当作是一种寄兴的方式,而决不是复制。对于徐渭来说,只求形迹就会失去笔意,临摹不但不可失去笔意,更要有自己的笔意个性。在《书季子微所藏摹本兰亭》中,他说:

非特字也,世间诸有为事,凡临摹直寄兴耳。铢而较,寸而合,岂真我面目哉?临摹《兰亭》本者多矣,然时时露己笔意者,始称高手。予阅兹本,虽不能必知其为何人,然窥其露己笔意,必高手也。优孟之似孙叔敖,岂并其须眉躯干而似之耶?亦取诸其意气而已矣。

在徐渭看来,书法是一己情感的自由表现,如果斤斤于“法”的束缚,就会彻底丧失自我,而能够“时时露己笔意者,始称高手”。徐渭更进一步指出,学书最大的弊端,就在于“不出乎己而由乎人”。强调个性和独创,这种观念也反映在对赵孟頫的批判中:

李北海此帖,遇难布处字字侵让,互用位置之法,独高于人。世谓集贤(赵孟頫)师之,亦得其皮耳。盖详于肉而略于骨,譬如折枝海棠,不连铁杆,添妆则可,生意却亏。

显然,在徐渭的眼中,赵孟頫为“法”所缚,因而学李北海仅得其皮相而没有把握其内在精神,整个作品缺少了生命意蕴。

徐渭气势磅礴的狂草,笔墨恣肆,满纸狼藉,他在《题自书一枝堂帖》中说:“高书不入俗眼,入俗眼者非高书。然此言亦可与知者道,难与俗人言也。”这也难怪,“知者”又有几许?

徐渭的用笔变化多端,在线条粗细、速度快慢、笔力轻重、水分干湿、墨色浓淡等方面,都是丰富变化多端,笔随意走,墨由笔生,整幅作品形成以笔为主的骨气,又产生墨色变化多端的流动性。

徐渭的笔法的跌宕纵横的姿态,促进了绘画的写意性。他曾说;“吾书第一,诗二,文三,画四。”而后人认为其画第一,诗第二,书第三,但是,如果没有书法的写意性作支撑,他的画的写意性一定没有那么强烈与突出,于是,中国的大写意画,在徐渭那里放出了奇异的光彩。

我在关于书法与绘画的比较中曾经认为,书法家与画家们否定了那些缺乏情感与生命力的作品,细腻地刻意求似与了无生气被当成同义语。在中国艺术家们看来,“势”不仅是通过训练有素的技术性的动作所形成的可感之形,而且是天文的“道”与人文的“神”的运动方式,形上与形下在这里直接沟通,互为表里。因此,书法被分成几个品格,而文人画家与专业画家呈相分离的趋势,在中国艺术史的后期被严格地对立起来。方闻引述倪瓒(1301-1374)像书法一样地去创作一幅墨竹上的跋语并解释道:“不似”一词,字面解释的意思是“不像”,但真正的含义却是“超越形态之外”或“胜似形似”,而不是“非形似”或“反形似”。更进一步来说,中国艺术集中在表现内心的精神上,而非外在形体的真实——书法或绘画于是成为毛笔的一种即兴的和瞬间的流动,而艺术家也因此顺利地解决了艺术中的幻象问题,他们可以像书法家一样,只关注于笔致的神韵与节奏的生成,而渐渐地远离了甚至不曾去发展任何属于形态方面的如明暗、解剖、数学透视、光与色等关于视像的科学法则,他们关注于类似书法的线条意味,即借此一根线条,致力于表现艺术家的主体精神与物体的内部韵律。通观中国艺术理论,中国的艺术家们很少为怎样肖似客体物像而苦恼,在这一点上,他们一点也不像西方人。而这一切,正是建立在书法的基础上的。

在此思想基础上,才华横溢的徐渭显然不适于一笔一笔地勾勒和一笔一笔地添色,因此,他的画必然要走纵横奔放的路。而他那纵逸不群的性格也促使了他向这方面的发展,并把这种画风推向高峰。在他之前,虽然也有写意花鸟画的存在,然而谁也没有他那样奔突的才气和魄力。他充分地强调了主观情感对笔墨的支配作用。而且,他还充分地发挥了笔墨和宣纸的性能之间的关系,从而将大写意花鸟推向了一个前无古人、后无来者的奇境!

徐渭最著名的作品当属今藏于南京博物院的《杂花图卷》,长1053.5厘米,高30厘米。全卷共分十段,前后分别画牡丹、石榴、荷花、梧桐、菊花、瓜、扁豆、紫藤、芭蕉、梅、兰、竹等共13种花卉,纵横涂抹,一气呵成。当我们展观这幅画卷时,简直就像是在聆听一支宏伟的交响曲:我们仍然可以辨认出哪里是牡丹,哪里是荷花,哪里是石榴……然而他那疏疏密密、虚虚实实、浓浓淡淡、轻轻重重的墨色,分明便是交响着的旋律。当他画到居于芭蕉、梧桐之间的葡萄时,作者激情的宣泄达到了顶点,以致我们今天仍然可以感受到他那狂放的神情!

他的出现和大写意画风影响了中国绘画达400年之久,从清初的石涛、扬州八怪,海派中的赵之谦、吴昌硕,近现代的齐白石、潘天寿等等,都受了无数的启发。

文章转载自公众号:十丈莲花馆

刘墨

中国美术史硕士

文艺学博士

历史学博士后

现为

北京大学历史文化资源研究所研究员

中国艺术研究院研究生院客座教授

2011年7月1日,被聘为“2012(伦敦)奥林匹克美术大会”艺术指导委员会主任委员。

欢迎扫码关注 · 海上水墨画院

- 推荐关键字:徐渭

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭