图1 汉代仇靖《李翕碑》(拓片)

书法是汉文化圈的特有艺术,长久以来在中国文化传统中蔚成体系,也自然应用在日常生活里,了无古今的隔阂。有关中国书法从古到今发展的历程,始终是大家关心的课题,近日举办的“笔墨见真章——台北故宫博物院书法导赏”特展即由此出发,揭示其间发展的脉络。

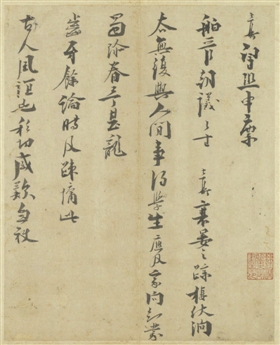

图2 宋代叶梦鼎《呈舶管朝议札子》

图5 清代陈衡恪《临爨宝子碑》

图4 清代翁方纲《摹华山碑》

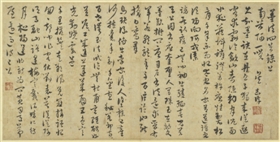

图3 元代吴志淳《墨法四首》

秦汉时代是书法发展的关键时期,一方面三代以来古文大篆书写、铭刻分歧的现象,归于统一,产生标准书体小篆;另一方面春秋战国时代萌芽的新兴书体隶书,也在此际从篆书简省蜕化成熟,发展为汉代通行的书体。由于时代潮流趋向简便快捷,隶书又持续蜕变分化,遂有草书、行书和楷书的形成。书体递变原非朝夕立就,因此进入魏晋南北朝之后,过渡型书风以及各体掺杂的混合书风时而可见,显示书体蜕变迁延岁月,方能在结构和笔法上建立自己的规律。

隋唐时代是另一个关键时期,政治统一带来南北各地书风会流,笔法发展臻于完备,从此楷书成为历代通行的书体。入宋以后,为保存前贤书法长远流传,刻帖日渐盛行。但是宋人并不以继承传统为足,书法取向表现个人情性、得其天趣。

元代继起,转而提倡复古,晋唐书法传统得以延续。然而,不受传统束缚的意念也活跃起来,至明代浮现纵横跳脱的气息。明人书法面貌至为纷杂,行草书尤其活泼自由,适与当时依循传统法度者形成对比。其间突显个性自成一格的书家,也走出实现自己的路径,不为时代潮流所吞没。

清代以降,三代秦汉古文篆隶陆续出土,堪称得天独厚。在务实的学术风气影响之下,清人摩挲碑版,从而与刻帖相互为用,书法发展视野得以串联古今,终能在篆书、隶书两方面汲古创新,引领新方向。

汉代仇靖《李翕碑》,尺寸151.6×203厘米(图1)。

《李翕碑》又称《西狭颂》,是公元171年的摩崖刻石,位在甘肃省成县天井山壁,颂扬李翕整治西狭栈道之事。由仇靖撰文、书写,笔画粗细变化不大,起、收多用方笔,棱角分明;转弯时融入圆笔,刚柔相济。撇、捺的提按动作很含蓄,更增古朴、稳健之美。通篇字形方正,布白疏朗、匀称,有行有列,章法严整,显现端庄、雄伟的气势。

宋代叶梦鼎《呈舶管朝议札子》,尺寸34.3×27.9厘米(图2)。

叶梦鼎(1200—1279),南宋名臣。此札约书于1273年罢相隐居之后。通篇多以“颜体”楷书笔法写行书,横轻竖重。但是笔多方折、出锋,笔势凌厉。线条长短、轻重、聚散的对比很强。字形忽长忽扁,变化很大,然而狭长字形内部没有局促感,宽扁的字也不会显得笨重,兼得雄厚与灵巧之趣。

元代吴志淳《墨法四首》,尺寸29.4×58.4厘米(图3)。

吴志淳(活跃于14世纪),诗人、篆刻家,尤擅隶书。此幅以章草书自作七绝四首,赞佳墨难得,兼怀友人。全篇字字独立、字形宽绰。点与短横很浓重,捺笔波磔很明显,表现隶书余韵。同时取法于康里子山,有许多拉长、斜抬右肩、中宫紧结的字形。多用方笔,折多于转,锋芒毕露,深具刚健、险峻之美,是元末、明初章草书承前启后的佳作。

清代翁方纲《摹华山碑》,尺寸181×100厘米(图4)。

公元165年,袁逢建《华山碑》,记载汉代皇帝祭山、修庙、祈雨等事。又记书家郭香察之名,殊为难得。原碑在陕西省华山西岳庙,1555年毁于地震,仅留下4个拓本。此幅为1789年翁方纲根据拓本双钩廓填而成,唐人题记一并摹出。虽然字形比较方正,线条略显瘦硬,但仍可令人想见原碑之全貌,堪称书法史十分宝贵的研究资料。

清代陈衡恪《临爨宝子碑》,尺寸89×48.2厘米(图5)。

此幅节临《爨宝子碑》,在原作方笔、出锋的笔法中,加入圆笔与藏锋,使线条的造型更丰富、细致。字形比原作方正,并将大字缩小,小字增大,形成巧妙的章法。第一、三行对称排列,第二行稍有错落,营造出实中有虚,正奇相生之感,真是佳作。

(资料来源:台北故宫博物院官网)

- 推荐关键字:台北故宫博物院

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭