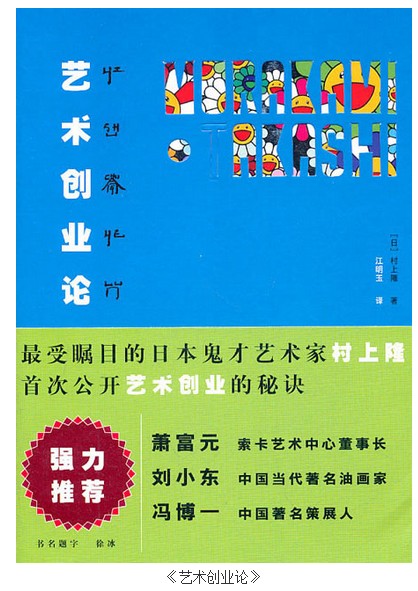

2月9日,村上隆在中东卡塔尔博物馆举办最大型个展,展览中用他自己的形象原型翻模在美术馆里顶天立地。也许艺术家是在向世人证明,既然达明赫斯特可以卖掉身价4亿的鲨鱼,那么,村上隆就可以同样用上亿价格卖掉大便、哈巴狗和他自己形象的组合摆件。他的作品、行为和言论作为一个整体,同样在《艺术创业论》中,得到了真诚的展现。

这本书基本就是一本艺术专业版的《卡耐基成功学》,他不断喋喋不休的有以下3点,1、成功就是发财;2、想发财就要获得欧美承认;3、只有他是日本艺术的救星。

1、开篇他就赤裸裸的提出,艺术家的欲望是:“想要物质、想要金钱、想要权力、想要受女人欢迎”。只有金钱是世界共通的语言,是人跟世界的连接点。每一个成功学的经典案例,都需要一个惨不忍睹的起点,痛陈革命家史向来是成功企业家自传的老旧套路。文中反复提及的是,他都36岁了,还靠捡便利店扔出的过期食物度日,捡废弃的纸盒箱包画等。但是,他终于改变命运, “某年某月某日,我的作品拍到了1亿2千零3日元”,频率多到让人不得不警觉这是否是个人品牌广告的硬性植入。

2、村上隆的基本理念就是,“不受国际肯定的作品,就没有意义”。他关于如何“集团创作”,“个人经历品牌化”,“世界水准的行销策略”,“媒体炒作”和应付“奢华的有钱人”颇有心得。他认为日本没有办法建立自己的艺术评判标准,只能依赖外来的权威。他的成功道路基本上就是在美国贩卖日本战败国家的屈辱;在法国给LV包包设计花纹;在意大利托福经纪人和威尼斯双年展的策展人是发小的私人关系而终获机会。为委曲求全的同时,也不忘时刻挖苦一下“美术学院的艺术教授跟学生在酒屋干杯倾吐艺术梦想”,“左翼式、偏离现实的梦幻艺术论”,可以安然去死,或者瞬间毁灭。

3、他不断试图将自己与毕加索、马蒂斯、杜尚等艺术史上的经典大师相提并论,但还是流露出对死后客观的艺术评论的深度焦虑。他对自己状态的描述是生活“在艺术世界的地狱,不管是醒着还是睡着,都是个被扭曲的空间”,充满了矛盾、痛苦和愤怒。他在不断催眠般的重复自己获得成功神话的同时,也暗示能够帮助年轻艺术家改变命运,使他们也“如同斗犬一样充满愤怒”。

本书在描述作者自己生平故事中,夹杂了大量的浅白上口的普遍真理;密布着趋利媚俗,急功近利,近乎狂热的拜金价值观。该书号称艺术界最有效的行动科学,但没有流露任何关于艺术本体的关注;青年艺术从业者改变命运的实战法宝,但却没有提供任何有艺术价值的基础。除了展现了08时代周刊影响力100的村上隆的自我膨胀的状态和粗鄙浮躁的思想之外,也许真能助君成功?不管你们信不信,反正我是信了。

村上隆经常抛出一、两句耸人听闻,伤风败俗的口号之后,随即果断而无来由的把话题引到痛陈革命家史。一般来说,一个艺术家有勇气说这些,一定是为了引起批评和争议用的,没想到却在中国大陆和台湾畅销了。村上隆身处岛国,竭尽全力迎合来自于外部的强大的系统和规则,对西方中心主义的顶礼膜拜和自我虚无化的心理匮乏产生一种哀怨和神圣感互相结合的文体,如同压力下困兽式的迸发。他试图把自己偶然的,玩偶式的,填补西方空白式的成功,作为警世箴言一般传授给后进的艺术小职员。

不但是一种后殖民主义下的削足适履,更是消费世代中的文化抹平,为了蛊惑对文化没有感受力的庸众的一掷千金,他把人生作为戏剧表演,用作品来制造拍卖天价,并用拍卖价格战胜一切评判,堵住所有批评他的嘴。他离商业很近,离艺术很远。在娱乐盛行,造神运动,庸俗文化全民洗脑的时代,村上隆被媒体追捧,美术院校学生的尾随,几乎是成为一种在热烈场景下盲目自发的不需思考的下意识活动。他本身也成为庸俗文化势不可挡的一个表征,炫目,粗鄙,空洞,肤浅,与这个年代一同腐败。

- 推荐关键字:艺术

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·展示敦煌艺术的民族交响音画《敦煌》2月底将搬上舞台

- 2012-02-24

- ·三木国际艺术首届青年艺术家邀请展明日开幕

- 2012-02-24

- ·《清净纪:与喧嚣对峙》——证大艺术群个展第二回

- 2012-02-24

- ·滑县木版年画 在郑州文交所上线

- 2012-02-24

- ·纪念聂耳诞辰100周年袁熙坤创作聂耳全身像(图)

- 2012-02-24

- ·美国国会投2.5亿建黑人博物馆(图)

- 2012-02-24

![巴拉圭国 艺术美妇专题经典邮票一套[板具珍藏增值]拍卖 -中国收藏网](http://image.socang.com/product/2011/10/30/L1959109375.jpg)