陈丹青说得好:拍卖价7200万的所谓徐悲鸿的裸体油画就是假的,不需要任何理由。陈丹青的言下之意是,如果面对这样明显的假画还要解释,那简直就是对一个从事绘画专业的艺术家的莫大羞辱。岂止是对艺术家的莫大羞辱,简直就是对艺术的莫大羞辱。

徐悲鸿那个年代,绝对不可能有上世纪80年代初的表现风格,甚至连女人体的站姿,因为带有不同趣味的典型烙印,所以也不可能出现。可偏偏这张被冠以徐悲鸿之名的作品,居然堂而皇之地出现在正规的拍卖现场,同时被不可思议地正式拍出。我不知道这事背后究竟隐藏着什么样的经济阴谋,我只是觉得,在赝品盛行的中国艺术市场,假画已经发展到这种程度,居然造假可以无视专业的基本准则与水平。

中外造假高手

常能骗过专家眼睛

本来,造假是一个行业,当中有不可思议的高手,以至于骗过众多专家之眼。其中的佼佼者是荷兰人凡·米格伦。如果不是二战结束,米格伦因把他伪造的维米尔的作品卖给戈林而以叛国罪遭起诉,他就不会公开自己的造假术,那么,今天西方各大博物馆中他所画的维米尔的赝品就几乎无法辨认出来。问题是,为了骗过世人之眼,米格伦在某种意义上已经成为研究维米尔的专家。比如,他熟悉美术史家研究维米尔时的一个重大疑问:为什么生活在17世纪的维米尔没有一张作品是以宗教为题材的?这在那个年代是不能想象的。米格伦抓住这一历史之谜,用维米尔的手法伪造了若干张宗教题材的油画,得以“完满”解决美术史家的疑问。

中国也有一个伪造前人名作的大师,他就是张大千。民国年间,张大千能画一手石涛山水,而且常常以假乱真,这在绘画界众所周知。其乱真程度,甚至骗过名家之眼。我曾经和容庚的忘年交、著名老画家吴灏谈及他与容老多年的交往,吴老向我说起早年他和容庚争辩过一幅石涛山水是否为张大千之作的往事。吴老慎重地说,以容老之眼光,有时也会看走眼,这很正常。反过来也说明张大千的厉害。美国华盛顿艺术博物馆东方部研究员傅申,专门研究张大千造假术长达20年之久。一次开会,笔者见到傅申,向他本人请教此事,他说,原来大家都以为张大千只画石涛,研究后才发现,此公伪造跨度之大,超出人们想象,可以说,从唐以来,历朝历代名画,都可能留下了张大千的模仿痕迹。当时听傅申说此事,纳闷于他的研究,后来一想,突然想通了:如果能够对此研究清楚,岂不可轻易从西方各大博物馆中剔除张大千的伪作?!

一般而言,张大千造假可以理解。中国绘画一向有乱真传统,如果一个画人能够把前人名作临摹到乱真的程度,他在专业界即刻得到认可,并有很高名声。那个年代,古董、字画、器物这些玩物赏志的东西,大都是公子哥儿和纨绔子弟赏玩的对象,内中勾当数不胜数,而大家玩的其实就是眼力。正因为这个眼力,证明造假不容易,也证明人们对乱真的崇尚。米格伦之所以在造假界有如此崇高的地位,就在于他把专家忽悠得屁颠颠的,还以为是学术的大发现。

以前造假不易

如今只要敢骗就行

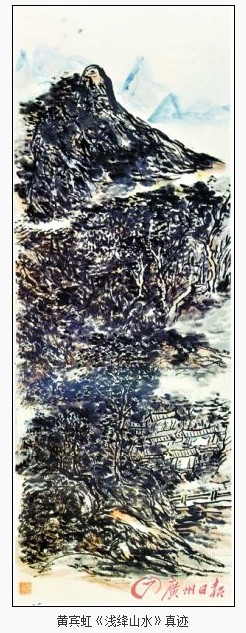

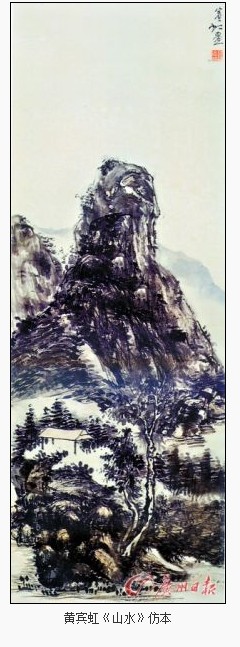

好几个月前东莞莞城美术馆(微博)举办黄宾虹作品展,所展270余件作品,全部来自浙江博物馆。随行过来做讨论的是研究黄宾虹的著名学者王中秀,他提到黄宾虹作品有“防伪标志”,那是呈现在作品中难以完全掌握的复杂的笔法与渲染技巧。他解释这“防伪标志”,比如黄宾虹用点,就足足讲了两个多小时,仍言犹未尽。反过来也充分说明,造假殊不容易。

中国艺术市场假画之多,已成不需要讨论甚至论证的现实,对此笔者略知一二。尤其有许多江湖藏家,得意时向你吹嘘其收藏名单,会把人吓一大跳。外行人不知底细,真以为所藏为实,崇拜得不行。其实,他们之所为,是一种吹嘘和夸耀,一种时髦的摆阔与斗富罢了。我曾经和石鲁的一个儿子相熟,多年前他受美国藏有石鲁作品的藏家邀请前去访问,临行前信誓旦旦说要为他们鉴别真伪。一个多月后回来,我问鉴别情形,没想到他直摇头,说无法鉴别,因为人家已经花了大价钱,你说是假的,凭什么还要请你?接着总结说:假的和真的无法区别,真真假假,最后全都成了真的,无须争辩。从此见面,绝不谈其父作品之真伪。

可见造假之不容易。不过,今天不是这样了,徐悲鸿油画作品这件事显然成为造假历史的一个重大拐点,说明原来那些造假的麻烦和技巧并不重要,重要的是什么?一句话,只要敢骗就成,用不着做解释,更无须起码的包装。这事真应了“人有多大胆地有多高产”的大跃进口号的精神,说明造假已经成为衡量胆量级别的勇气活动。信不信由你,反正造假者信,拍卖公司信,甚至连某某儿子,也就是名家后代也信。这恰好说明,假的假不了,信以为真才对。 (作者系中山大学新闻传播学院副院长 )

仿本虽呈“黑宾虹”面貌,但笔墨拖沓,笔墨之间没有很好地衔接,积墨较死,不见松厚。而且露眼的房屋处虚实欠推敲,过于单薄,两处大的留白不够自然,没有起到贯通画面气息的作用。

- 推荐关键字:徐悲鸿

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·文化艺术品评估质押融资仪式纪实

- 2012-01-16

- ·陈传席:张大千是"第一造假高手"

- 2012-01-16

- ·知情人透露徐悲鸿缘何不画荷花

- 2012-01-13

- ·艺术品抵押千呼万唤难出来

- 2012-01-13

- ·2011全球最贵艺术品TOP10(图)

- 2012-01-13

- ·自贡首次艺术品拍卖 《栱桐白鹇图》4.1万成标王

- 2012-01-12