-

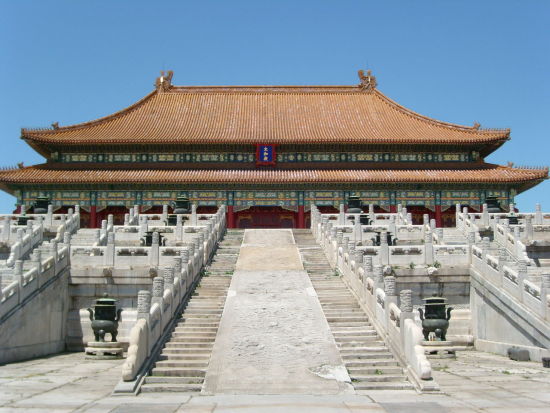

图/OCT当代艺术中心

在《新山海经》(水墨动画)时期,邱黯雄曾为这部混合了神话学、宇宙论、现代文明批判并带有文化乡愁气息的作品撰写了一篇散文式的序言,自述缘起之一,是“世界在吾人眼中裂为知识符号的碎片,茫茫无涯,个人面对这样的世界,只感到巨大的虚无,吾人之精神亦无完整统一立足之地,陷入惶惶的辩难与争斗之中。此为现代文明之幸耶?不幸耶?”。作者在古与今、自然与文明、中与西等两极对照的概念及其间的天堑中自问自答(更确切的说是应答而非答案),于此执著、困扰并拒绝自我开解。而在今年7月份OCAT的《动物园》个展中(2010年10月于Boers-Li画廊首展),邱黯雄暂时搁置参照系之一极,将探问和检视裂隙的努力集中在现代社会所立基的一系列概念及价值之上。

“动物园的基本规则是囚禁和约束,这涉及到人的重要理念:自由。在现代政治表述中是核心价值的关键词,在启蒙时代以天赋人权厘定了人的基本权利后,自由成为人类社会演变的动力基因,但自由对于现代人更像是海市蜃楼的乌托邦幻想,人类依此所构建的社会模式,却是人类史上最专制最不自由的,无论是社会主义专制模式还是貌似自由的资本民主模式,都缔造了人类自身最深的囚禁。”秉持这样的观念,邱黯雄将OCAT的展厅变为缩微的囚禁景观:《怀疑者》、《异端的权利》、《革命》、《莫名的幸福》用体量庞大的铁笼分别囚禁了自杀的猩猩(以及散落一旁的《圣经》和《物种起源》),白公鸡(以及脚下的毕达哥拉斯几何体),挂在绞刑架上的猪,和僵坐在资产阶级客厅里的兔子一家(这场景仿佛《内陆帝国》中截取的一帧,除了电视中播放的节目换成了一个专抖艺术圈段子的美国电影)。《解剖学》和《剩余价值》也为仿生机械和无用的器具打造了各自的异形牢笼。但,“被囚禁”的感觉也不光来自展览主题或弥漫展厅的黑色气氛,有时,尤其当读完每一件作品旁边不算太短的导览文字,某些观者难免会生出些许错觉:仿似已被一排经典文本(比如《动物庄园》、《景观社会》、《资本论》等)所捕获,前后左右都是关于集权主义、消费主义和资本主义三大批判的一幕幕图解。

展览中唯一抽离于囚禁主题之外的是《迁徙》,一片鹿角的丛林。邱黯雄以此作为“对自然意志永恒变化的一次致敬”,一首浪漫主义的,关于自然和人类自己的挽歌。《迁徙》些许缓冲了展厅的低气压和封闭感觉,在某种程度上亦是对上述概念化嫌疑的平衡。而类似的考虑也体现在展厅两壁以动物园风景为对象的架上绘画作品,根据艺术家的表述, 这些具象的描绘“是还原现实的动物园的情景最直接的方式,也是个人观念介入最少的方式,仅仅是绘画方法中带有个人的情绪和气质,没有更多的概念和意见在其中。”或许可以这样说,邱黯雄在他的《新山海经》和《动物园》中是以部分重合了策展人身份的艺术家出场的, 这么说不只是因为这两个展览都带有Boris Gloys所称 “艺术装置”(artistic installation)的特性,更偏重于整体化的空间而非单个作品承担起叙述和逻辑;还在于某种将展览/装置易读化的倾向。虽然易读化其实更应被视作某种方法而不必然推导出任何评价或判断,但这也确实揭示了艺术家工作中某些似乎是无法避免的难题:如何在动机、内涵、效果(以及反动机、反内涵和反效果)之间保持平衡?

- 推荐关键字:展评

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·工艺大师一把紫砂壶拍出一千万 涨幅不低于20%

- 2011-08-01

- ·继戴荣华之后又一古彩大师——余国洲(图)

- 2011-07-06

- ·中国艺术批评隐含的特殊格局

- 2011-06-30

- ·危机中的威尼斯双年展

- 2011-06-28

- ·第54届威尼斯双年展评审团阵容

- 2011-06-02

- ·“陈海、刘佑局书画展”要在广东美术馆展出

- 2011-05-31