这里是美术馆 不是科技馆

http://www.socang.com 2011-08-08 16:01 来源:第一财经日报

在充满视觉冲击的“延展生命:国际新媒体艺术三年展”中,来自23个国家的艺术家用自己的热情和想象力表达着对人类生存方式的反思。

柠檬发电的“做诗机”、会根据人的呼吸做出反应的叶片、可以跟你说情话的机器、根据参观人数多少而像小型闪电一样作响的天花板……正在中国美术馆展出的“延展生命:国际新媒体艺术三年展”,其视觉冲击会令人恍然有种走进科技馆的感觉。

美术馆馆长范迪安一直强调,“这里是美术馆,不是科技馆,参展的不是科学家、哲学家或者工程师,他们都是艺术家,用自己的热情和想象力,来表达自己的思考。”在策展人、学者张尕看来,这些作品都是艺术家用自己的方式,“回过头来,对‘以人为中心’的宇宙观进行反思。”

这是2008年的“合成时代:国际新媒体艺术展”的延续,策展人还是张尕。据范迪安介绍,今后会办成固定的新媒体艺术三年展。今年,来自中国、韩国、日本、美国、加拿大、巴西等23个国家的88位艺术家带来了53件作品,其中有13件属于马岩松设计的“天气隧道”特别项目作品,其余为主题展作品。

别样的互动

对于一般观众,这个展览恐怕真的会有进入科技馆的观感。

比起上一届来,今年的人机互动作品更加多了,更偏向自然,但是对虚拟世界的探索却似乎欠缺一些。不过这大概和今年的主题相关,“2008年的四个主题强调人在媒体社会中的体验,这次展览强化了生命这个基本单元,从身体的概念出发作为体验的基点,寻求人们的感觉从何而来。”张尕这样解释道。因此展览也分为三个主题,“惊异之感”、“临界之境”、“悬迫之域”。

“惊异之感”中有大量感应的作品,如比利时艺术家劳伦斯·马斯塔夫的作品《正在现场转播节目的艺术学校》,塑料泡沫颗粒状的巨大透明聚酯圆筒里,根据静电原理形成涡流风暴,但是风暴正中心的人却十分平静。艺术家认为,这样的装置看上去惊涛骇浪,实际上对于里面坐着的人来说,是很好的冥想和修行的场所。

《延展的火花网》则绝对不是让人修行的作品,这个作品随着观众们在馆里的移动,会发出高压电线打火般的“嗒嗒嗒”声,人越多,声音越密集。荷兰艺术家埃德温·凡德海德认为这些电火花代表了美、纯净和简洁,但观众大多捂着耳朵快速逃离这一区域。

倒是克罗地亚的斯威沃·乌基斯克用日本牡蛎中提炼出的色素与石灰一起合成的粉尘“云”令人心情更为宁静,每隔5至10分钟,从一个小孔里会喷出一些烟雾,在灯光和纯黑的背景下,颇有禅意。与此相似的是《静电动影》,进入展厅之时人们会和很多合成材料做的幕布摩擦,身上携带很多静电,用手抚摸感应装置,就会产生明明灭灭的灯光效果。

“临界之境”突出的则是人们的各种感觉,包括幻觉与不可交流感。比如看上去一团乱麻的《点动》,来自德国的艺术家朱丽叶·坡普希望人们能通过这些迷宫般流动的红线,感觉到混乱中的秩序与秩序中的混乱。

奥地利艺术家赫维希·威瑟的《模糊切片,臆断空间》则更有幻觉效果,该作品中包含一个超声波发射器,还有一个急速变化的圆形屏幕,放射出变化多端的光线,极为炫目。可能《鱼与鸟系列》会让人觉得更富温情一些,没有机械的冷冰冰感觉,也没有声光电的狂飙感,两个盒子分别是鱼和鸟,无法在一起的恋人,经过观众的参与,会吐出绵绵情话,要轻柔地抚摸,不能蛮横地摆弄,否则它们就会陷入沉默。

“悬迫之域”十分绿色,很多作品都围绕着植物、生态环境展开。既有在污染河流里游荡的机器人(25.780,0.29,1.14%)的全记录,也有人工创造的内循环生态系统,还有可以对植物呼气、可以听植物呢喃的装置。以此来提醒人们对生态环境的重新思考。

张尕认为,“现代主义的基本理念,就是‘以人为中心’的人本主义,这样构成了生态环境的危机,根本因素是对‘进步’、‘进化’根深蒂固的信任。所以我们要从新的自然观来考虑生命,从微观到宏观,从个体到宇宙。”

技术的迷思

虽然张尕强调现代主义的缺陷,但事实上很多作品都充满了现代主义的机械感,让人感觉到新媒体艺术家们离开工程师,恐怕不知道怎么创作作品。

和会自己丈量周围空间的机器人、跟随人们脚步移动的轮椅相比,有一些作品看上去就显得有点太省事。比如一个用诸多灯泡构成的“人工月亮”,从它身边经过,除了感觉到热量(于是觉得很不环保)和刺眼之外,很难说有什么感触,而且还觉得它技术含量似乎有点低。当然这样唯技术至上的想法,大概也是违背策展人的初衷的吧。

关于自然的作品,有些非常“科学怪人”。比如有的艺术家培植了一种花,其中加入了自己的基因。而另外的一些艺术家,自己合成了一种细胞,还制作了有些吓人的双头鸟标本,意在提醒人们在生态基因方面走得再远一些。在张尕看来,这也是艺术家们的表达方式,毕竟“技术的发展,已经让我们的生命越来越多样化,从有机走向无机”。那些机器感十足的作品,正与这些用基因做材料的艺术品相映成趣。

在展厅的一隅,美丽的克罗地亚艺术家依娜·克拉斯的作品《香蕉的诗》,让人想起了博伊斯著名的柠檬发电作品。只不过克拉斯的作品标题叫做香蕉,而发电的柠檬则有整整一墙壁,这些柠檬插上电极,连接一架机器,选择好了不同类型词汇的量,就会吐出一首诗。

柠檬发电的“做诗机”、会根据人的呼吸做出反应的叶片、可以跟你说情话的机器、根据参观人数多少而像小型闪电一样作响的天花板……正在中国美术馆展出的“延展生命:国际新媒体艺术三年展”,其视觉冲击会令人恍然有种走进科技馆的感觉。

美术馆馆长范迪安一直强调,“这里是美术馆,不是科技馆,参展的不是科学家、哲学家或者工程师,他们都是艺术家,用自己的热情和想象力,来表达自己的思考。”在策展人、学者张尕看来,这些作品都是艺术家用自己的方式,“回过头来,对‘以人为中心’的宇宙观进行反思。”

这是2008年的“合成时代:国际新媒体艺术展”的延续,策展人还是张尕。据范迪安介绍,今后会办成固定的新媒体艺术三年展。今年,来自中国、韩国、日本、美国、加拿大、巴西等23个国家的88位艺术家带来了53件作品,其中有13件属于马岩松设计的“天气隧道”特别项目作品,其余为主题展作品。

别样的互动

对于一般观众,这个展览恐怕真的会有进入科技馆的观感。

比起上一届来,今年的人机互动作品更加多了,更偏向自然,但是对虚拟世界的探索却似乎欠缺一些。不过这大概和今年的主题相关,“2008年的四个主题强调人在媒体社会中的体验,这次展览强化了生命这个基本单元,从身体的概念出发作为体验的基点,寻求人们的感觉从何而来。”张尕这样解释道。因此展览也分为三个主题,“惊异之感”、“临界之境”、“悬迫之域”。

“惊异之感”中有大量感应的作品,如比利时艺术家劳伦斯·马斯塔夫的作品《正在现场转播节目的艺术学校》,塑料泡沫颗粒状的巨大透明聚酯圆筒里,根据静电原理形成涡流风暴,但是风暴正中心的人却十分平静。艺术家认为,这样的装置看上去惊涛骇浪,实际上对于里面坐着的人来说,是很好的冥想和修行的场所。

《延展的火花网》则绝对不是让人修行的作品,这个作品随着观众们在馆里的移动,会发出高压电线打火般的“嗒嗒嗒”声,人越多,声音越密集。荷兰艺术家埃德温·凡德海德认为这些电火花代表了美、纯净和简洁,但观众大多捂着耳朵快速逃离这一区域。

倒是克罗地亚的斯威沃·乌基斯克用日本牡蛎中提炼出的色素与石灰一起合成的粉尘“云”令人心情更为宁静,每隔5至10分钟,从一个小孔里会喷出一些烟雾,在灯光和纯黑的背景下,颇有禅意。与此相似的是《静电动影》,进入展厅之时人们会和很多合成材料做的幕布摩擦,身上携带很多静电,用手抚摸感应装置,就会产生明明灭灭的灯光效果。

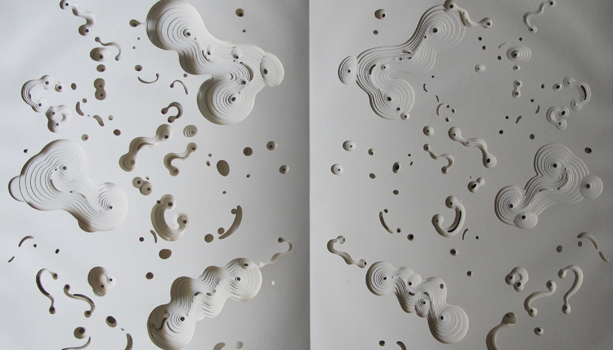

“临界之境”突出的则是人们的各种感觉,包括幻觉与不可交流感。比如看上去一团乱麻的《点动》,来自德国的艺术家朱丽叶·坡普希望人们能通过这些迷宫般流动的红线,感觉到混乱中的秩序与秩序中的混乱。

奥地利艺术家赫维希·威瑟的《模糊切片,臆断空间》则更有幻觉效果,该作品中包含一个超声波发射器,还有一个急速变化的圆形屏幕,放射出变化多端的光线,极为炫目。可能《鱼与鸟系列》会让人觉得更富温情一些,没有机械的冷冰冰感觉,也没有声光电的狂飙感,两个盒子分别是鱼和鸟,无法在一起的恋人,经过观众的参与,会吐出绵绵情话,要轻柔地抚摸,不能蛮横地摆弄,否则它们就会陷入沉默。

“悬迫之域”十分绿色,很多作品都围绕着植物、生态环境展开。既有在污染河流里游荡的机器人(25.780,0.29,1.14%)的全记录,也有人工创造的内循环生态系统,还有可以对植物呼气、可以听植物呢喃的装置。以此来提醒人们对生态环境的重新思考。

张尕认为,“现代主义的基本理念,就是‘以人为中心’的人本主义,这样构成了生态环境的危机,根本因素是对‘进步’、‘进化’根深蒂固的信任。所以我们要从新的自然观来考虑生命,从微观到宏观,从个体到宇宙。”

技术的迷思

虽然张尕强调现代主义的缺陷,但事实上很多作品都充满了现代主义的机械感,让人感觉到新媒体艺术家们离开工程师,恐怕不知道怎么创作作品。

和会自己丈量周围空间的机器人、跟随人们脚步移动的轮椅相比,有一些作品看上去就显得有点太省事。比如一个用诸多灯泡构成的“人工月亮”,从它身边经过,除了感觉到热量(于是觉得很不环保)和刺眼之外,很难说有什么感触,而且还觉得它技术含量似乎有点低。当然这样唯技术至上的想法,大概也是违背策展人的初衷的吧。

关于自然的作品,有些非常“科学怪人”。比如有的艺术家培植了一种花,其中加入了自己的基因。而另外的一些艺术家,自己合成了一种细胞,还制作了有些吓人的双头鸟标本,意在提醒人们在生态基因方面走得再远一些。在张尕看来,这也是艺术家们的表达方式,毕竟“技术的发展,已经让我们的生命越来越多样化,从有机走向无机”。那些机器感十足的作品,正与这些用基因做材料的艺术品相映成趣。

在展厅的一隅,美丽的克罗地亚艺术家依娜·克拉斯的作品《香蕉的诗》,让人想起了博伊斯著名的柠檬发电作品。只不过克拉斯的作品标题叫做香蕉,而发电的柠檬则有整整一墙壁,这些柠檬插上电极,连接一架机器,选择好了不同类型词汇的量,就会吐出一首诗。

责任编辑:本站编辑

- 推荐关键字:美术馆

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

注:本站上发表的所有内容,均为原作者的观点,不代表中国收藏网的立场,也不代表中国收藏网的价值判断。

相关作品

相关新闻

- ·榕 颂——杜应强国画展将举行

- 2011-08-08

- ·文物作证:深圳不是“一夜城”

- 2011-08-08

- ·书画家张惠斌中国画展在京开展

- 2011-08-08

- ·蔡斯民:“吴冠中毁画,看得我心惊肉跳”(图)

- 2011-08-08

- ·浙江美术馆将举办大型鲁迅主题展(图)

- 2011-08-08

- ·涂稚华、于秉正、李蕙三人行展(图)

- 2011-08-08

发表评论