在中國社會近代轉型的歷史潮流中,明末清初是一個引人注目的時間結點。作為改朝換代的特殊標誌,這一時期凸顯出的歷史魅力不僅在於其“金戈鐵馬,氣吞萬里如虎”的波瀾壯闊,更為重要的是,它還潛移默化地影響着清末民初中國社會現代化進程的方向。二百多年的歷史間隔,似乎並沒有阻斷這前後兩個亂世之間的文脈傳承。從黃宗羲《明夷待訪錄》到孫中山先生的“三民主義”,正是這種潛在影響的最好寫照。而藝術風格的遙相呼應同樣令人印象深刻,僅就人物畫而言,陳洪綬與任伯年之間的惺惺相惜,筆墨間透出纏綿繾綣的濃濃情思,或許亦能體現出這兩個時代文化承載的真實面貌。

陳洪綬字章侯,號老蓮,明亡後更號老遲、悔遲,出身於世代官宦之家,浙江諸暨人。和大多數傳統文人一樣,年輕的陳洪綬熱心於功名仕途,然而時運不濟,世事多舛,明末朝政的黑暗與腐朽最終讓他選擇了潛心詩文書畫的隱居生活。甲申之變,他僦居山陰徐渭故宅青藤書屋,二年後至雲門寺剃度為僧,堅守遺民之志,作為職業文人畫家以賣畫為生。縱觀陳洪綬五十五年的生命歷程,伴隨着王朝更迭,命運飄零,最終卻以其曠世奇偉的藝術成就彪炳史冊,我們不禁感慨其人生境遇的瑰麗華彩。張庚《國朝畫徵錄》云:“(陳洪綬)工人物,軀幹偉岸,衣紋清圓細勁,兼有公麟、子昂之妙,設色學吳生法,其力量氣局,超拔磊落,在隋、唐之上。蓋明三百年無此筆墨也。”確是對他藝術創作最高的贊揚。

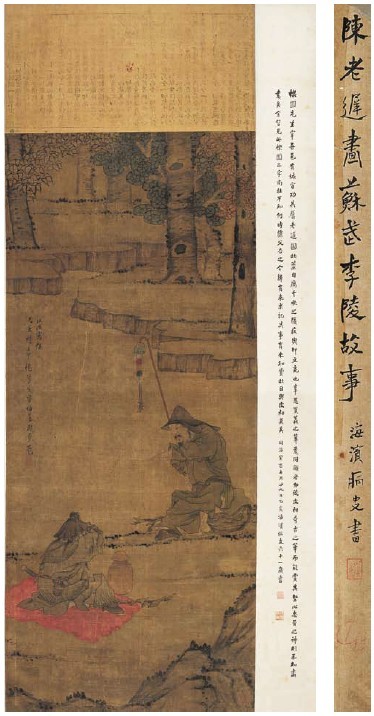

陈洪绶(1598~1652) 苏武李陵图 设色绢本 立轴 1632年作 123.5×54cm

出版:《青岛市博物馆藏画集》第三十六图,文物出版社,1991年。

说明:1. 清金石学家陈介祺题跋、题签,于燕受旧藏。

2. 据陈介祺所云上款栎园为周亮工,后为好事者涂去。

這裡我們介紹的兩幅作品都屬於陳洪綬筆墨人物的傑作。《蘇武李陵圖》絹本設色,是1632年周亮工囑託陳洪綬創作的一幅人物畫作。畫面構圖以蘇武被俘、李陵勸降的歷史典故為主題,蘇武手持旌節,義正言辭,李陵則衣袖掩面做羞愧狀。線條遒勁,意趣高古,是陳洪綬中年時期的典型風格,創作於明朝覆滅之前。尤其值得注意的是,此圖裝裱極具特色,詩堂部分使用了一張宋代金粟山藏經紙,背面印有《大方廣佛華嚴經》第二十九卷經文內容。無論是紙質還是經文風格,都向我們清晰地展現出宋代刻經的精美絕倫,這無疑為此件作品增添了無限魅力。由於歷史原因,此圖曾一度成為青島博物館藏品,1991年被收錄於《青島博物館藏畫集》中。

釋讀後世題跋我們發現,《蘇武李陵圖》曾為清代著名收藏家于祉(字燕受)所有,裱邊有清代金石學家陳介祺款識印鑒。依據陳介祺所言,陳洪綬的題款原有“櫟園”二字,不知何時竟被好事者挖去,這或許是因為好事者認為周亮工的降清行為無法與蘇武的堅心忠骨相提並論。但無論如何,周亮工委託陳洪綬創作此圖的初衷,卻一定是為了映襯其忠心謀國的信念。周亮工字元亮,號櫟園先生,崇禎年間進士,是清初著名的文學家、篆刻家與收藏家。他的一生充滿了坎坷與矛盾,後人也常常對其褒貶不一。由於鼎新革故之際投降清廷,使其在文化史上成為一位頗具爭議的人物

然而我們也必須看到,周亮工為清朝服務的同時,也在不遺餘力地贊助明朝遺民,培養青年才俊,對清初江南、福建等地的文化重建做出了重要貢獻。就在陳洪綬逝世的前一年(1651),周亮工入閩途經杭州,於定香橋畔再次拜會了陳洪綬,並向其索畫。根據《賴古堂書畫跋》與《讀畫錄》的記載,陳洪綬當即為其創作了《高士雅筵圖卷》、《陶淵明歸去來辭圖卷》等大小橫直四十二件作品,這一舉動足以體現他們二人之間的親密友誼。查考張岱《西湖夢尋》等史料,定香橋其實就是由蘇堤進入花港觀魚東大門的小橋,橋邊有一座定香寺,是陳洪綬在杭州的寓所。當年橋下楊柳依依,幽雅靜逸,陳洪綬於此創作了大量藝術作品,其中就包括他為《張深之正北西廂記》精心繪制的珍貴版畫。“醉後彩雲千萬里,應隨月到定香橋”,如今當我們徜徉於西湖岸邊,再次凝望《蘇武李陵圖》的筆墨神采,追慕往昔,遙想那一縷縷人文主義的情思飛揚,又有誰能不為之感動呢?

陈洪绶(1598~1652) 公孙轩辕开剪图

设色绢本 立轴 112×47cm

说明:任伯年旧藏,吴昌硕、俞樾、任熏、何维朴等六家题跋。

《公孫軒轅開剪圖》絹本設色,也是一幅描繪歷史人物故事的作品。畫面四人神態悠閒,筆勢遒勁,雖然歷經滄桑,絹本局部略有泛鉛,卻絲毫沒有掩蓋原作的精神氣質。尤其是人物面部的細節描繪,線條勁爽,力透紙背,意趣高古,栩栩如生,確實生動再現了陳洪綬精湛的筆墨技巧。書法墨跡同樣婉轉靈動,神采奕奕,經過比對,應當屬於陳洪綬中年時期的風格,時間可能略晚於《蘇武李陵圖》。尤其可貴的是,此圖的收藏經歷足以為我們提供寶貴的歷史資料。任伯年與章敬夫等兩位名家的遞藏有序,再加上吳昌碩、俞樾、任薰、何維樸、吳淦、姚夔等六位先生的題跋,不僅生動表達了他們對於此幅畫作發自內心的喜愛與贊美,而且也為我們清晰勾勒出一個以任伯年為中心的書畫交遊網絡。從時間分析,作品題跋中出現的最早紀年為光緒七年辛巳(1881),任薰、吳淦、姚夔等三人的題跋均寫於此時,其中尤以任薰三月二十六日為最早,地點是蘇州吳門。之後吳昌碩觀此畫於戊子(1888)十月,俞樾則題於辛卯(1891)新秋。由此可知,任伯年最遲在1881年(四十二歲)就擁有了這件陳洪綬《公孫軒轅開剪圖》,且一直悉心收藏,不厭舟車勞頓四方索題,足見他對此圖珍愛有加。何維樸的題跋寫於壬子(1912)清明,此時任伯年已經去世,此圖終歸其至交好友章敬夫所有。作為十九世紀的藝術家,任伯年續接陳洪綬人物畫創作風格,具有着鮮明的個性特點。而此幅經由任伯年收藏的陳洪綬作品,正可謂是兩位大師雖相隔數百年卻仍舊心有靈犀的最好見證。

陳洪綬的藝術魅力之所以能在清末民初產生如此深遠的影響,自有其歷史的必然原因。根據史料分析,陳洪綬人物畫風格的形成主要得益於兩大因素的影響。其一,師從藍瑛,法於周昉、李公麟,線描有如春蠶吐絲般舒緩穩健,於行雲流水中挺拔剛毅,直追晉、唐風貌;其二,大量參與木刻版畫創作,熟悉人物造型的裝飾風格,巧妙運用晚明社會復古、尚奇思潮的影響,將民間趣味與文人審美相結合,引領社會風雅。由此可知,筆墨描繪與木刻創作是陳洪綬藝術生涯中並行不悖的兩個重要組成部分,相輔相成。他耗費心力精心完成的《九歌圖》、《水滸葉子》、《博古葉子》以及各式傳奇劇本插圖,不僅全面系統地再現了人物風格的流變,同時伴隨著晚明出版業的高度發達,也使得他的藝術聲名享譽海內,冠絕宇外。基於這層關聯,陳洪綬絹本筆墨的人物畫作,也就自然而然地流露出木刻版畫所具有的裝飾意味。毋庸置疑,正是這種高古中略帶稚拙、典雅中彰顯奇麗的裝飾風格,經過任熊、任薰、任伯年等人的進一步發展,滿足了清末民初上海灘十里洋場的民間審美需求,形成雅俗共賞的新格局,最終造就了三百年來藝術風格傳承的典範。

清順治九年(1652),陳洪綬離奇去世,享年五十五歲。有關他的生死之謎,歷來語焉不詳,甚為蹊蹺。同時代友人丁耀亢在輓詩中有所謂“黃祖之禍”的說法,暗示陳可能死於非命。經現代學者黃湧泉、裘沙等先生的考證研究,認為陳洪綬晚年確實是遭到不測之禍,被迫而死。任道斌先生更是明確指出,陳洪綬因大罵權貴田雄叛明降清的無恥行徑而最終選擇了脫生死。作為一代畫壇宗伯,陳洪綬竟然是以如此壯烈的方式結束自己的生命,滿腔熱血彰顯浩然正氣,他是在用生命的價值譜寫一代遺民大義凜然的民族氣節。

“何不當退轉,筆底見金身。”此乃《寶綸堂集》收錄的陳洪綬詩句。詩如其人,畫如其人,斯言永存!

- 推荐关键字:陈洪绶

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·上海崇源2011春拍7月亮相(图)

- 2011-06-29

- ·中国古代书画拍品综述(图)

- 2011-06-28

- ·中国近现代书画拍品综述(组图)

- 2011-06-27

- ·2011春拍过半 当亿元已成常态

- 2011-06-22

- ·匡时春拍20亿元圆满收槌 创历年新高

- 2011-06-10

- ·匡时春拍“大阵容”出场(图)

- 2011-06-03