-

判决书

-

郭庆祥正在仔细查看判决书

在范曾画室中,大白墙上悬挂着十多张大幅宣纸,所有画面出现的都是相似的“钟馗”模样的人头像。

新浪收藏讯 2011年6月13日,知名收藏家郭庆祥在京表示,已收到北京昌平区人民法院判决,判决结果中要求郭庆祥向范曾书面道歉,并且赔偿人民币7万元。郭庆祥表示,这个判决不公平,在艺术批评、学术争鸣和名誉侵权之间的法律界限画错了,为了维护文艺批评和学术争鸣的权利,一定要上诉。同时郭庆祥还强调,输赢不重要,也不是目的,最终还是为了维护正常的文艺批评以及文艺批评家的权力。

郭庆祥称,流水线生产的作品不是艺术创作,一定不是艺术家的情感表现,因为它是一个类似于机器复印的过程,没有情感内涵,也不具备艺术感染力,更不具备时代精神。

2010年5月26日郭庆祥在《文汇报》争鸣栏目发表署名文章《艺术家还是要凭作品说话》,表示艺术家还是要凭作品说话,没有点名地批评了当前美术界存在的“流水线作画”现象。

郭庆祥在文章中写道:“这位名家其实才能平平,他的中国画人物画,不过是‘连环画的放大’,他画来画去的老子、屈原、 谢灵运、苏东坡、钟馗、李时珍等几个古人,都有如复印式的东西,这样的作品是经受不住时间的考验的,没有真正的艺术价值。 我认为,这位画家的这些大同小异、毫无艺术个性的礼品画,最多只值数百元。”

同年6月24日,《文汇报》“争鸣”栏目刊登了著名文艺批评家谢春彦的《钱,可通神,亦可通笔墨耶?》一文,文中有一段这样的表述:“还是以卖得火、吹得火、势得牛的范三官人为例,那种仗势霸气,硬而实软,华而不实,稀缺内养,呆板颟顸的笔致,貌似清雅的俗绿恶青,掺了些墨抑或石绿的冷赭肤色,手与足的结构亦并不合理协调的搭配,哪里还有什么好灵魂在耶!”

2010年9月,范曾一纸诉状将郭庆祥、谢春彦及《文汇报》告上法庭,要求郭庆祥赔偿原告精神损失费500万元,要求谢春彦赔 偿原告精神损失费20万元,并要求《文汇报》赔礼道歉、消除影响、恢复名誉。

附 民事上诉状

上诉人:郭庆祥,男,1962年5月30日出生,汉族,住辽宁省大连市沙河口区联合路122号。

被上诉人:范曾,男,1938年7月5日出生,汉族,住北京市昌平区回龙观镇碧水庄园21区17号。

被上诉人:文汇新民联合报业集团,住所地上海市威海路755号。法定代表人:胡劲军,社长。

上诉人不服北京市昌平区人民法院(2011)昌民初字第53号《民事判决书》,特提出上诉。

上诉请求:

请求撤销(2011)昌民初字第53号《民事判决书》,发回重审或者直接改判对被上诉人原审诉讼请求不予支持。

事实和理由:

在一审宣判前,曾有人撰文指出:“范曾与郭庆祥对薄公堂,若能在法庭的公平秤上使是非曲直得以明确,那么,这场官司对文坛正义的伸张,对丑恶现象的抵制,当能起到积极的作用。反之,追求真善美境界者便可能成了灯火阑珊处的踽踽独行者,那实在是一种莫大的悲哀,是当代文学艺术深入骨髓的悲哀。‘公众的眼睛是雪亮的’,是非曲直,自有公论,及时的振聋发聩的文艺批评必将重获尊严,展示出应有的力量。”

然而,原审判决将上诉人正当之文艺批评认定构成侵权,令上诉人向被上诉人赔礼道歉、赔偿损失。可以想见,舆论哗然近在眼前。而且若此判决生效,上诉人败诉不足惜,然中华之文艺批评事业将断绝矣!中华之艺术事业将倾覆矣!!中华之舆论监督事业亦将万劫不复矣!!!

李长春同志以及文化部部长蔡武同志在最近发表的讲话中均指出,目前文艺批评界存在着一种不正常甚至不健康的现象,存在文艺批评庸俗化甚至商业化的倾向,不管作品质量真正如何,一味评功摆好,甚至屈从于金钱和利益。在这样的大环境下,上诉人郭庆祥先生没有随波逐流,不甘做“吹鼓手”,而是基于一名书画收藏家和艺术评论家的良知和社会公心,对他认为有辱艺术的言行痛加挞伐,对偏离文艺发展正确方向的错误取向予以匡正,却被“坐四望五,以待来日”的所谓“大师”、“巨匠”告上法庭,更要遭受法律的制裁。我们不禁要问:所谓“大师”、“巨匠”难道没有接受舆论监督的义务?若容不得批评,与学霸何异?而原审法院将正常的甚至是不点名的文艺批评判定为侵权,那么公民还有没有言论的自由?批评家还有没有文艺批评的权利?文艺批评界中,又还有谁敢站出来说真话?

我们认为,原审判决在以下问题的认识上存在严重错误,不能不予以指出:

一、一、公众人物有没有接受舆论监督的义务?

在涉及公众人物的名誉权纠纷中,应该遵循对公众人物的名誉权保护适当弱化,对新闻媒介和公众的批评言论适当宽容的原则。这是有充分理由的:公众人物在献身于社会时应当放弃自己一部分利益;公众人物在自己的角色利益中已经得到了足够的报偿;公众人物的地位、权力和影响使他具有较强的抗御侵害的能力;民众批评公众人物时由于自身的地位局限不可能保证决不出错,只允许完全正确的批评等于取消批评。

早在2002年,范志毅诉《东方体育日报》名誉权一案中,法院即确立了“公众人物对正当舆论监督可能造成的轻微损害应当予以容忍与理解”的原则。这一原则意味着公众人物有义务接受舆论监督,意味着对于公众人物的名誉权保护是应当被特殊对待的。2011年,广东新快报诉《新闻记者》名誉权一案中,法院认为,从社会公共利益出发,被监督方应接受、宽容和忍耐来自媒体乃至整个社会的质疑和舆论监督,尤其是负面评价,对可能带来的轻微损害亦应理解和宽容。

本案被上诉人范曾并非是一名普通群众,而是一位公众人物。他的使命和价值就在于向社会传播自己的作品来满足人们的精神需要,这样他就要有足够的准备来接受和容忍人们的各种评价,包括负面评价。而且,针对同一个艺术家的艺术创作,有着不同的评价,并非怪事,而刊登涉案文章的栏目本就叫“争鸣”,各抒己见,一家之言,有不同意的可以站出来反驳。何以被上诉人范曾先生能够特立独行,可以对舆论监督说“不”,可以借助法律对不同意见者进行打压?

二、二、公民还有没有言论的自由?批评家还有没有文艺批评的权利?

《中华人民共和国宪法》第35条规定:“中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。”言论自由的具体表现之一,就是对社会现象、公众人物有提出批评、进行监督的权利,并且有权将这种批评和监督的意见公诸于众。对新闻媒介、记者以及一切以各种方式参与舆论监督活动的公民来说,宪法35条是授权行规范,是言论自由的延伸,是开展舆论监督的主要法律依据。

党中央对学术评论历来高度重视,中央领导多次作出重要指示,要求加强文艺评论、推动学术繁荣。2011年5月27日,习近平同志在中国科协第八次全国代表大会上发言称:“要自觉加强道德自律,鼓励开展健康的学术批评,坚决遏制科学研究中的浮躁风气和学术不端行为,推动建立和完善科学研究诚信监督机制,在全社会树立科技界崇尚真理、求真务实,坚持说真话、办实事、求实效的良好形象。”李长春同志等党和国家领导人也多次对加强文艺批评作出重要指示。

上诉人作为收藏家、批评家,对于文艺领域的现象当然有艺术批评、舆论监督的权利,这是宪法赋予上诉人言论自由的体现,也符合党中央的一贯精神。对于艺术的界定是仁者见仁,智者见智的事情,至于艺术作品的好与坏、批评的正确与否本来就不是一个容易定性的话题。作为普通大众,我们唯一能够做的,就是靠勇气去揭露和批评文艺界一些不好的东西,从而树立起对艺术真正的尊重。

法官、法院以至于法律,都不能囿于对名誉权及其保护的偏狭理解,脚跟应当站在全社会和全体人民的立场上,要支持言论自由,对学术讨论和学术批评要宽容一些,即使是有些偏激的言辞,只要是为了表达自己的学术立场和观点的需要,而不是进行恶毒的人身攻击,只要是善意而不是恶意,批评者就没有过错,就不应当承担败诉的后果。因为只有这样,才能够保证学术批评的正常进行,才能够保障社会信息渠道的畅通,才能够保障社会的不断进步。反之,如果像现在的一审判决那样,在学术批评中使用一些贬义的言辞,进行一些负面的评价,就判令善意的批评者承担侵害名誉权的侵权责任,那么,谁还愿意、谁还敢冒着吃官司的危险,去推进学术的进步呢?

三、三、言论自由、文艺批评与名誉侵权的界限在哪里?

言论自由,并不意味着可以发表任何言论而不构成名誉侵权。魏永征教授在《言论自由和名誉权的冲突和平衡》中指出:“言论自由和名誉侵权的平衡点首先在于内容。就是说,并不是凡说别人坏话就都是诽谤、侵权,要看是什么样的坏话:

第一, 第一,是真实还是虚假。

第二, 第二,失实是严重还是不严重。

第三, 第三,是事实问题还是意见问题。

第四, 第四,是善意还是恶意。”

言论的内容可分为事实和意见,事实是客观的,具有唯一性,而意见是主观的,具有多元性。在没有歪曲事实的情况下,应当允许论者基于事实阐述自己的意见,至于意见正确与否,则不应太过苛责。早在1992年,北京国贸诉吴祖光名誉权一案中,吴光祖文章用词包括“洋奴意识”、“好狂妄”、“混账”、“恬不知耻”等等,但由于文章反映的问题基本真实,所发表的意见是出于善意。法院确认其属于“正当的舆论监督应受法律保护”。

原审判决忽略了言论自由与名誉侵权之间的界限,不问上诉人反映的问题是否真实,发表的意见是否善意,仅仅以涉案文章中出现了“才能平平”、“逞能”、“炫才露己”、“虚伪”等词,便认定构成侵权,是极其草率和不负责任的。

文艺批评作为一种特殊的舆论监督,也有其自身的规律。一审中,被上诉人的代理律师当庭给出了文艺批评的定义,上诉人对该定义表示赞同:“文艺批评是在一定的文化背景下,对文艺家、文艺作品、文艺思潮等所做的社会学、心理学、美学诸多方面的评价,应当具有良心和良知。要基于一定的事实,不具有恶意。”显然,被上诉人的代理律师也认为,符合这个定义的就是正常的文艺批评,不符合这个定义的才可能构成名誉侵权。

上诉人文章所称的流水作画、高调亮相媒体、画作价格极高等均是客观事实,所发表的意见也均是出于善意,旨在呼吁回归艺术家的本质属性,按照艺术发展规律规范艺术行业,保证我国艺术事业的正确方向。

首先,文艺批评允许对文艺家做社会学、心理学、美学等方面的评价,只要是有一定的事实基础。所谓“才能平平”、“逞能”、“炫才露己”、“虚伪”等结合上下文可知,是针对被上诉人流水作画、高调亮相媒体、画作价格极高的事实,对其艺术造诣、创作动机(重视经济效益而忽视艺术价值)等作出批评。

其次,文艺批评允许对文艺作品做美学方面的评价。原审判决称:“《郭文》中通篇对范曾的诗、画、书法、作画方式及人格分别做出了贬损的评价”。对其人格是否能做出贬损的评价容后再议,但原审判决竟然认为艺术批评对“诗、画、书法、作画方式”等也不能做贬损的评价,实在是令人瞠目结舌。那还要艺术批评干嘛,干脆取消艺术批评只允许艺术表扬好了。现在文艺批评界已经有一股文艺批评异化的不正之风,有人称美术批评处于“死水微澜没有学术争鸣的温吞水状态”,不痛不痒、溢美隐恶的评论,比比皆是,有的艺术批评更是被金钱和利益“绑架”,成了某些利益集团的工具,批评家成了表扬家,极尽能事地唱赞歌,而生怕得罪了谁,以至于对咄咄之怪事居然鲜有人以为怪。由此看来,批评的环境若继续恶化下去,追求高品位艺术境界的艺术精英必将日渐稀少。涉案文章的出现恰恰给文艺批评界吹来难得的清新之风,法院却如此判决,岂非是要将文艺批评赶尽杀绝吗?

最后,原审认为:“因郭庆祥曾收藏范曾的作品,二人系交易的双方,交易行为中存在商业利益,故郭庆祥称其文章为纯粹的文艺评论的观点,本院不予采信。”影射上诉人怀有恶意,其逻辑是错误的,结论是荒谬的。第一,所谓的交易行为发生在1995年,距文章发表整整15年,以1995年的一次交易推论说2010年发表文章的动机存在“商业利益”,岂非滑稽?第二,按照原审法院的逻辑,发生过交易行为就不能进行批评,这样的逻辑不仅可笑,也是对消费者的绑架。消费者买了不满意的商品,难道还不允许对商品质量进行批评了吗?恰恰相反,正因为买过被上诉人的画,看见过被上诉人流水作画,所以上诉人才更有批评的资格,其所反映的问题才更显真实。第三,原审判决似乎认为,纯粹的文艺批评确实不应构成侵权。既然如此,恳请二审法院一定要查明上诉人是否存在恶意,是否违背了良心和良知,是否在文艺批评中夹杂了什么见不得人的私心杂念。

四、四、原审判决混淆了贬损和侮辱的界限。

早在1993年,最高人民法院就发布了《关于审理名誉权案件若干问题的解答》,其中第八问:“因撰写、发表批评文章引起的名誉权纠纷,应如何认定是否构成侵权?

答:因撰写、发表批评文章引起的名誉权纠纷,人民法院应根据不同情况

处理:

文章反映的问题基本真实,没有侮辱他人人格的内容的,不应认定为侵害

他人名誉权。

文章反映的问题虽基本属实,但有侮辱他人人格的内容,使他人名誉受到

侵害的,应认定为侵害他人名誉权。

文章的基本内容失实,使他人名誉受到损害的,应认定为侵害他人名誉权。”

如前所述,上诉人反映的问题真实,那么本案的争议焦点就应该是“文章究竟有没有侮辱他人人格的内容”。判决书提到,文章对被上诉人作出了“贬损的评价”,据此认定文章侵权。原审最严重的错误就是混淆了“一般贬损“和”侮辱“的界限。

前述《新快报》诉《新闻记者》案中,法院认为:“既然是评论,就存在褒贬。原告对贬责的评价当然有义务承受。”上诉人认为,既然是文艺批评,批评的题中应有之意就是“贬”文艺家和文艺作品。如若“贬”就构成侮辱,那岂非所有真正意义上的文艺批评都构成侮辱?更进一步说,岂非日常生活中使用贬义词都构成侮辱?这是对侮辱概念的泛化,将否定性评价等同于侮辱是严重的错误。我们认为,构成侮辱最起码应符合如下两条标准:一,侮辱的主观标准是恶意;二,侮辱的客观标准是不文明的辱骂。

法律绝不应当禁止否定性的评价,但法律应当禁止恶意的辱骂,这才是正当的对公民名誉权保护的尺度。

涉案文章中所针对的是被上诉人作品的评论,或是对其艺术才能等专业的评论,所举事例或是上诉人自己亲身经历,或是其他专家的客观评述,没有任何故意捏造事实,甚至没有对被上诉人进行点名,表明丝毫没有故意降低对于被上诉人个人社会评价的动机,主观上不存在恶意;文章没有使用任何侮辱性词语,所谓“才能平平”、“逞能”、“炫才露己”只是表明上诉人对被上诉人艺术才华的不认同,而“虚伪”也是基于对被上诉人创作动机的质疑,联系上下文,这些词语至多只是极其普通的贬义词语,表明了上诉人对范曾先生的负面评价,尚不构成对范曾先生人格的侮辱。而原审判决将“一般贬损”与“侮辱”混为一谈,是对言论自由的粗暴干涉,也是对文艺批评的恶意打压。

五、五、原审判决回避重要事实

“流水线作画”是否存在?这是引发本案的一个关键性问题。上诉人认为,流水线批量作画的方式,根本不是艺术创作,是欺骗消费者的行为。而且范曾的流水线作画现象在美术界不同程度地存在,并呈愈演愈烈之势。这是对作为国粹的中国画传统艺术的伤害,也是对中国文化的伤害。因此,上诉人才撰写和发表了涉案文章,对这一现象以及从中反映出的现今美术界重视经济效益而忽视艺术价值的倾向进行批判。

文中提到上诉人曾经向被上诉人范曾购买200张画,并看到被上诉人流水作画等,以上内容均属事实。一方面是上诉人亲身经历,有崔自默公布的照片为证,又有证人赵刚的证言作为佐证。文艺批评家解玺璋先生也曾在《北京日报》撰文指出“我是有幸瞻仰过范曾先生画作的,确如郭庆祥先生所言”。而被上诉人的代理人也在原审庭审中表示,“流水线作画”是范曾先生的一种创作习惯、创作方式,当庭自认了范曾先生确有流水线作画的行为。这足以说明,上诉人在涉案文章中所述的事实是客观存在的。上诉人认为通过批量复制、生产的这些美术产品,根本不是艺术创造,而是彻底的“伪艺术”。这些伪艺术品侵害了包括艺术品收藏者在内的社会公众的利益,因此不能不痛加挞伐,这样的批评显然出于公心,又有何错,奈何要予以法律制裁?!

而原审判决刻意回避这一事实,而将上诉人基于这一事实而发的评论判定为侵权,这样的判决好似空中楼阁,根本没有依据。

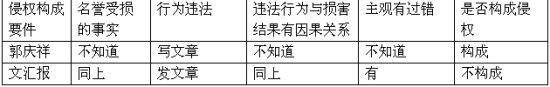

六、六、原审判决自相矛盾。

《文汇报》刊登了系争文章,如果系争文章中有侮辱内容,而且《文汇报》有过错的,《文汇报》必然构成侵权。原审判决认定文章有侮辱内容、《文汇报》有过错,却称“其行为尚不足以构成对范曾的名誉侵权”。上诉人百思不得其解,既然《文汇报》刊登系争文章的行为不足以构成对范曾的名誉侵权,何以上诉人撰写文章的行为竟然会构成对范曾的名誉侵权呢?

从上表中看到,上诉人侵权要件1~3和文汇报侵权要件1~3几乎完全一样。原审认定《文汇报》要件4成立,又认定《文汇报》不侵权,那么就证明文汇报要件中1~3当中至少有一个不成立。同理,郭庆祥要件1~3当中至少也有一个不成立。由此可知郭庆祥不构成侵权。

七、七、不存在被上诉人社会评价的降低及精神痛苦的事实。

在原审中,上诉人已指出,被上诉人根本不存在社会评价降低的事实。正常的艺术批评和艺术争论并不会降低艺术家的社会评价。艺术作品的艺术价值、艺术家的创作风格等,本身就应当允许批评家和普通民众进行评价。更何况在涉案文章中,上诉人未对被上诉人指名道姓,要不是被上诉人自行对号入座,提起诉讼的话,一般社会公众根本不可能从涉案文章中直接联想到被上诉人。

而且事实证明,涉案文章刊登后,被上诉人的社会评价不但并未降低,反而获得了更高的关注和评价。在学术领域,去年12月被上诉人受聘为北京大学中国画法研究院院长;在艺术市场,去年11月被上诉人作品在2010嘉德秋季拍卖会上连创佳绩,其中一幅《竹林七贤图》更以超出评估价1000万元的价格拍出,其余画作也无一流拍、皆以高价成交。可见,所谓社会评价降低的事实并不存在。

至于精神痛苦,我们姑且不论被上诉人作为公众人物理应承受的容忍义务,只要看看被上诉人自己的言行,就不难发现涉案文章根本不可能给被上诉人造成所谓的“痛苦”。

90年代初,美术界最热闹的话题是中国画笔墨价值之争。吴冠中的惊人之语“笔墨等于零”犹如一石激起千层浪,在画坛引起强烈反响。其后,范曾先生在《黄宾虹论》中说:“有以为中国画笔墨等于零者,其用笔之浮而躁,如春蚓之行于草,秋蛇之绾于树。鄙陋浅薄,厚诬国画,无视权威,诅咒徐齐,实可鸣鼓而攻。”

而在范曾先生另一篇脍炙人口的大作《蝜蝂外传——为黄永玉画像》一文中,则称黄永玉先生为“猥琐”、“趋附门庭”、“阴诈”、“寡情薄义”、“欲壑难填”、并描述称有一次“忽有一矮矮动物撞我,定睛一看,乃叼着烟斗的黄永玉”,从十五个角度向黄永玉先生发起进攻,贬斥其人品、艺术。

纵观上述二文,范曾先生用词辛辣,堪称“匕首与投枪”。《论语》有云:“己所不欲勿施于人”,以此反推,可见范曾先生对于负面评价当有相当承受能力。更何况,与上述二文相较,涉案文章真可称的上是和风细雨,被上诉人范曾先生的精神痛苦又从何而来?

批评不仅是文化建设的动力,而且批评本身就是创造性文化的重要内容和组成部分。唯有观点鲜明、是非明确的批评,唯有“逆耳忠言”,才能使人警醒,才能助推文艺创作向前发展。真正有艺术信仰、不负丹青的画家,面对批评当虚己以听、反躬自省,这不只是个人胸襟、气量、境界的事儿,也关系到营造一个开展正常文艺批评的良好环境的问题。

人格不受侮辱与诽谤,但应当接受批评与监督。人,特别是名人,不但要受得褒扬,也要经得贬损。法律要维护正义,而非护短。

没有批评就没有进步,被上诉人赢了本案并不值得高兴,若二审不能改判,将是被上诉人之不幸,我国文艺批评之不幸,我国文艺界之不幸。

为了保障公民的言论自由、保护舆论监督、鼓励文艺批评,也为了维护法律的尊严,我们希望二审法院能够依法改判,驳回被上诉人原审的诉讼请求。

- 推荐关键字:“纠纷”

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·“用绘画构建自己的历史叙事”

- 2011-05-24

- ·艺术品确真:艺术品投资的核心

- 2011-05-20

- ·季羡林遗产被盗案开庭 333万鉴定价成焦点

- 2011-05-12

- ·郑交所“顶风”发第二批艺术品 此前涉嫌经营文物

- 2011-05-11

- ·珍稀币枣红背绿的前世今生

- 2011-05-06

- ·郑州文交所涉嫌违法经营文物

- 2011-05-06