南希·塞尔维奇(Nancy Selvage)

毕业于著名的韦尔斯利学院艺术史系(wellesley college)、塔芙大学博物馆艺术学院雕塑系(Tufts University-school of the Museum of Fine Art)

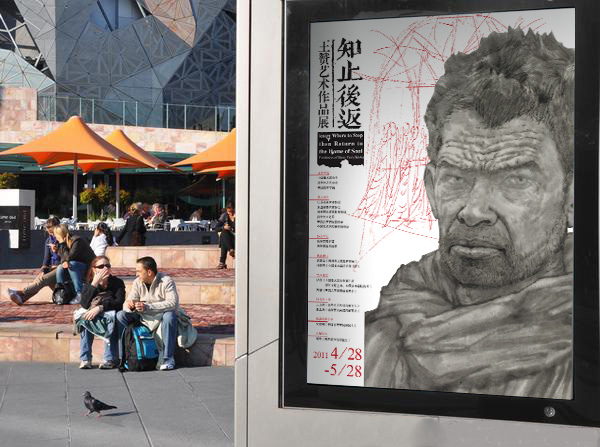

哈佛大学艺术办公室资深高级顾问、哈佛大学国际陶艺中心主任、评委、艺术评论家、策展人。在哈佛从事艺术教育30多年,有丰富的教学经验和艺术作品展览经历。曾任职于纽约现代艺术博物馆、纽约当代工艺美术博物馆、罗得岛设计艺术学院、韩国梨花艺术大学,作品在美国、日本多次获奖,连续多年被波士顿环球日报、新英格兰报等多家媒体报道。南希在过去的十几年中也数次访问中国并在哈佛大学组织有关中国文化的学术活动,对中国和中国艺术家有着深厚的感情。

问:您在求学期间有什么特殊经历?对您以后的工作有什么影响?

答:我在大学2年级时还是读艺术史,后来去了法国南部的毕加索博物馆,看到毕加索做的变形容器,于是我非常希望自己也能做这样的工作。其实关于艺术史的学习方法一直在变,但是当初学艺术史的时候很重视对事物进行观察,需要从各种不同的角度仔细地观察。回想起来,这对我以后的艺术工作很重要。我在大学的时候,并没有准备好要当一个艺术家,直到后来到研究中心才慢慢走上这条道路。刚好这个时候时机也比较合适。

问:迄今为止,最满意的作品是什么,为什么?和我们分享一下整个创作的过程。

答:是我最近的一个作品,大大的个体立在一个空间里。一面比较透明,中间有用管子穿插。这个作品的名字很有趣,像是在玩文字游戏,在美国听到这个词就是一个医学名词,意思是透过表面穿过物质的深层,来寻找答案,可是拼得不一样。我喜欢这个材料,它可以给我带来许多意想不到的可能性。看上去有点透明的材料其实不是玻璃,是金属片,有很多很多的小洞,所以可以透过洞穿过去。另外一面不是透明的,因为我上了漆,我又通过一些管道来制造许多不同的空间。所以装置艺术是在空间里创造艺术,而我是在艺术里面制造空间。

- 推荐关键字:陶艺艺术家 南希·塞尔维奇

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·对话陶艺艺术家南希·塞尔维奇(图)

- 2011-02-14