谁来给艺术品的真伪一锤定音?艺术品鉴定究竟谁说了算?实践中,由于缺乏统一的监管部门,我国目前的有关鉴定机构良莠不齐,有文物行政管理部门开的,有博物馆开的,有拍卖公司开的,还有个人开的。

对此,文化部艺术品评估委员会副主任、全国工商联古玩商会鉴定委员会主任王立军认为,艺术品鉴定的尴尬与困境缘自我国鉴定法律制度的空缺

近日,辽宁省沈阳市中级人民法院对历时6年的“辽宁名画赝品”案作出最终判决:买主的诉讼请求获得支持,法院判定销售方退还购画款人民币81万元。这是国内为数很少的书画交易中的维权胜诉案例。 此案历时6年,经过5次审理,其争议性就在于,对于书画等艺术品的鉴定没有统一的、具有国家有关部门颁发鉴定资质的鉴定机构可以一锤定音。

此案的曲折暴露了我国艺术品鉴定的尴尬与困境。

书画鉴定谁说了算

冯俊是辽宁省沈阳市的一名企业家,喜欢收藏名人字画。7年前,冯俊在报纸上看到沈阳某艺术品公司销售名画的广告,前去购买。这家艺术品公司的负责人称,所有字画均为真品,如有假可退货。冯俊一口气购买了7幅画,为此支付费用81万元。对方开具了收据。购画后,冯俊委托北京中润文物鉴定中心进行鉴定。鉴定结果表明,7幅所谓的名画全是假的。

2004年1月,他到沈阳市和平区人民法院起诉,请求判令艺术品公司退还全部的购画款。艺术品公司辩称,7幅字画中有6幅均有我国字画鉴定方面的权威专家的鉴定题记,足以证明字画是真品。另外,北京中润文物鉴定中心的鉴定结论不具备证明力,因为我国当时没有关于文物鉴定机构设置方面的相关规定。请求法院驳回冯俊的诉讼请求。和平区人民法院在审理期间,曾委托北京润古斋收藏品鉴定中心对7幅画的真伪进行了鉴定,鉴定结论为伪品,据此判决某艺术品公司应返还冯俊购画款81万元,冯俊将所购7幅画返还给某艺术品公司。一审宣判后,某艺术品公司当即提出上诉。他们的理由是:北京润古斋文物收藏品鉴定中心不具备鉴定资格,其鉴定结论不具备法律效力。

不久,此案被发回重审。和平区人民法院经重审后,作出了与第一次相同的判决。某艺术品公司再次上诉。由于目前国家对民事案件中字画的鉴定尚没有统一的、具有国家有关部门颁发鉴定资质的鉴定机构,因此,鉴定工作无法进行,此案一度陷入僵局。最后,法院将举证责任分配给卖画方。后因卖画方不能证明所卖画为真品,法院支持了冯俊的诉讼请求。艺术品公司仍不服,于2009年获得再审机会。

在再审期间,经冯俊与艺术品公司同意,沈阳市中级人民法院委托经河南省司法厅颁发司法鉴定许可证的河南珍宝艺术文物书画司法鉴定所对7幅画作进行了鉴定。结论是所鉴定作品均为伪品。沈阳市中级人民法院于是作出上述判决。

画家本人“鉴定”也不管用

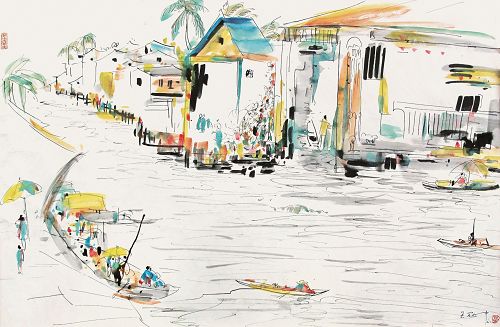

冯俊的最终胜诉让苏敏罗女士看到了一点希望。4年多以前,在北京翰海拍卖公司举办的油画雕塑拍卖会上,苏敏罗以253万元的总价,买下了一幅署名为吴冠中的《池塘》油画。

然而,2008年7月,吴冠中本人看了该画后在画框上亲笔写下了“这画非我所作,系伪作”。于是,苏敏罗将委托人萧富元及北京翰海拍卖公司诉到法院,以《池塘》是假画、翰海公司和萧富元在明知是假的情况下拍卖作品、翰海公司拍卖前所作免责声明应当无效为由,要求判决令撤销相关拍卖合同、返还拍卖款及佣金等。2008年12月15日上午,北京市第一中级人民法院作出一审宣判,驳回了苏敏罗的诉讼请求,理由是,翰海公司针对诉争拍品真伪瑕疵所作出的免责声明,已经具备了我国拍卖法所规定的效力。

对于吴冠中的意见,翰海公司坚称:“我们不认可吴冠中的鉴定。我们认为,让画家本人来鉴定其作品的真伪,存在很多弊端,也不符合规定。吴冠中在本案中不能既充当证人,又充当鉴定人,如果吴冠中是证人,他需要出庭作证;如果作为鉴定人,则吴冠中需要有相应的鉴定资质。书画的鉴定,主观性很强,弹性很大,画家不能既当运动员又当裁判员。”

遭到类似尴尬的画家不止吴冠中一人。几年前,画僧史国良在某拍卖公司的拍卖预展现场发现了六七幅署自己名的画,当即向现场工作人员指出,这些画全是假画,要求撤拍。

主办方不仅不撤拍,事后还振振有辞地说:“一幅画到底是不是真迹,不应该由画家本人说了算,而应该由鉴定家说了算。活动组委会已特地请专家对这些画进行了鉴定,专家认为是真迹才上拍的。”

当时有人士说:一个在世画家作品的真伪,他自己说了竟不算,反倒由别人拍板定钉,实乃咄咄怪事。

鉴定机构没有统一的“婆婆”

谁来给书画的真伪一锤定音?书画鉴定究竟谁说了算?伴随着收藏热的兴起,这样的争论几乎就没有停止过。

据《法治周末》记者了解,书画鉴定的尴尬和混乱,是源于整个艺术品行业的混乱。随着收藏热的兴起,近20年来,艺术品作伪也出现了高潮。各种仿古工艺厂多如牛毛,仿造的东西五花八门,作伪手段不断翻新,造假已经专业化、产业化。史国良曾说,目前国内拍卖场上,他的画80%都是假的。这就对艺术品鉴定(无论是鉴定人才队伍还是鉴定机构资质)都提出了更高的要求。

近日,文化部市场司副司长张新建在一次会议上说:“我们当前亟需加强对鉴定、评估等专业人才的培养。我国的艺术品鉴定人才青黄不接,多数鉴定专家年事已高,新生代的鉴定专家人数不多,实力不强,功夫不硬,难以适应事业发展的需求。”

张新建说,近现代作品的鉴定是一个更为复杂的学科,仅靠目测、手感、个人经验的传统鉴定方法不能满足鉴定的需求。

问题总有两面,市场有了需要,就难免泥沙俱下。文化部艺术品评估委员会副主任、全国工商联古玩商会鉴定委员会主任王立军,一直很关注这个问题,并经常呼吁规范艺术品鉴定市场,呼吁专家不要利欲熏心,胡乱鉴定。为此他还操持了首届“全国文物艺术品鉴定专家(洛阳)高峰论坛”。

接受《法治周末》记者采访时,王立军谈了他的亲身感受。

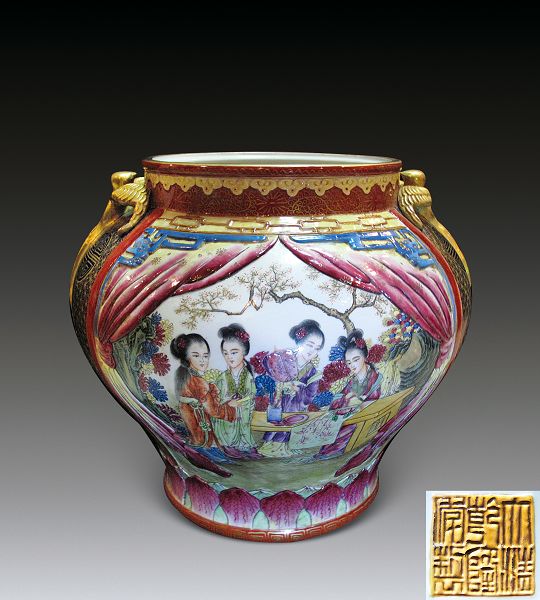

近年来,他与一些鉴定专家随中央电视台《寻宝》栏目组,走到全国五六十个城市进行民间寻宝,受到热情追捧。然而令人震惊的是,收藏爱好者们兴冲冲地捧来的“宝贝”,90%以上是赝品。更令人震惊的是,部分赝品竟然还有所谓“鉴定机构”或“专家”出具的“真品”鉴定证书。

对此,王立军认为,鉴定市场混乱是主要原因之一。鉴定市场的混乱,突出表现为鉴定法规制度空缺、鉴定行政监管乏力、鉴定机构设置无序、鉴定资质认证混乱、鉴定方法手段不全、部分鉴定专家的水平和道德修养不高。

刚从澳大利亚回来的王立军无奈而又气愤地向记者谈到,现在,澳大利亚、韩国也充斥了从中国过去的大量假冒文物,造成了很不好的国际影响。

王立军还谈到一个真实的故事:“我有一位朋友花巨资买了一批文物,开了1500张鉴定证书。结果发现,他买的东西都是假的,追悔莫及。专家鉴定像法院的判决一样,是市场的最后一道防线。专家一乱,收藏市场就会更乱!”

据《法治周末》记者了解,目前,我国没有专门规范鉴定市场的法律法规,也没有专门监管鉴定市场的行政部门。各地的鉴定机构,有文物行政管理部门开的,还有博物馆开的,拍卖公司开的,个人开的,良莠不齐。

每年的春秋两季,是文物、艺术品拍卖的“农忙”季节。大小拍卖公司粉墨登场,让买家眼花缭乱。为了争客户,一些拍卖公司别出心裁,打出“司法保真书画作品拍卖”、“慈善拍卖”等旗号。

有法律界人士认为,司法保真证书即便是由具有司法鉴定资格的鉴定机构出具的,也不能算是司法鉴定证书。因为拍卖行出具的“司法鉴定”并非具有法律效力的鉴定书。只有在诉讼过程中,为诉讼活动提供鉴定证书才是具有法律效力的。

建议制定民间藏品鉴定法

有业内之士指出,民间鉴定机构多不是问题,问题在于缺乏可以信赖的仲裁机构来解决艺术品鉴定中不时出现的争议问题。

根据记者的调查,上述声音可谓一语中的。

近20年来,随着收藏热和艺术品交易的不断升温,艺术品鉴定便一直是个难题。鉴于艺术品的特殊性,权威鉴定机构很难确立。在缺乏权威鉴定部门的情况下,艺术品鉴定就会经常出现争议。

同时,靠眼力吃饭的行规一直左右着一些人的头脑,使得法律很难或不愿介入这个领域。而辽宁名画赝品案买家的胜诉,令人们看到了司法鉴定的威力,也使得法律介入艺术品交易变成了可能。

采访中,王立军向《法治周末》记者提出,如果要真正改变当前艺术品收藏领域纠纷频出的状况,法律不能缺席。还要出台一部艺术品鉴定法规,有了相关法规,由谁来鉴定、什么是赝品、什么是真品,才能有明确的依据。

中华民间藏品鉴定委员会副会长兼秘书长刘亚谏是立法的建议者之一。

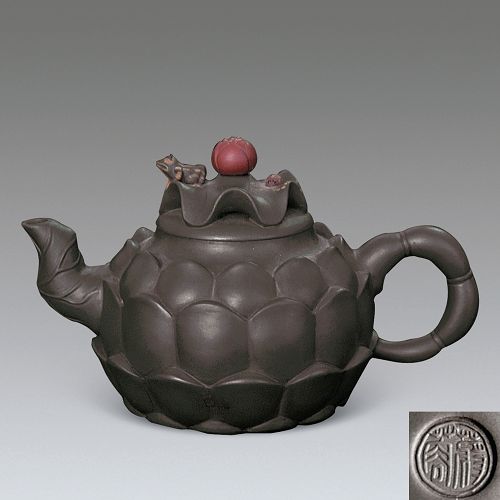

他认为,应尽快制定民间藏品鉴定法。他介绍说,该法主要用来规范鉴定监管机关及职能、鉴定机构的资质、鉴定机构的设置和注册、鉴定人职业资质管理、鉴定人和委托人的合同管理、鉴定纠纷仲裁等,使鉴定行为有法可依。只有这样,鉴定机构鉴定的结论才具有法律程序的权威性,可以作为藏品转让、银行抵押、财产价格、拍卖流通的参考和依据。

此外,刘亚谏还建议,将鉴定业务纳入国家执业资格体系,从制度上促进鉴定行为规范化。

- 推荐关键字:法律制度 中国艺术品

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·法国将举行两场中国艺术品拍卖会

- 2011-03-28

- ·纽约中国艺术品春拍会 现场近九成中国面孔

- 2011-03-25

- ·中国艺术品市场真泡沫假繁荣(图)

- 2011-03-25

- ·纽约中国艺术品春拍会 现场近九成中国面孔

- 2011-03-24

- ·首届中国艺术品产博会10月通州开幕

- 2011-03-23

- ·中国艺术品市场研究院在北京成立(图)

- 2011-03-21