自开始走上艺术之路那天起,黄永玉就注定与猫头鹰有着不解之缘。目前所见黄永玉最早发表的木刻作品,是1942年他为儿童文学作家贺宜的作品《野旋童话》所作的插图,巧的是,其中第一幅就是《猫头鹰》。

黄永玉看百科全书,知道一只猫头鹰一年大概可食一千只老鼠,为人类节约一吨粮食,故喜欢根据所画猫头鹰数量,题上“一吨”、“五吨”的字样。不过,他没有想到,喜爱画猫头鹰却两度引火烧身。

第一次发生在1966年“文革”风暴来临时。在此之前,黄永玉赴河北农村参加“社会主义教育运动”(即“四清运动”),空闲时他突发奇想,采取画配文形式集中创作一组“动物短句”(因当时他家住北京罐儿胡同,故后来出版时书名为《罐儿斋杂记》)。所画动物中,包括猫头鹰,其短句为:“白天,人们用恶毒的语言诅咒我,夜晚我为他们工作。”这些闲情逸致之作,显露出黄永玉的机智和幽默才能。“文革”爆发后,这些作品却被知情者揭发检举,指责它们是“反党反社会主义”的毒草,甚至还把黄永玉押至中央美术学院开会批斗。

然而,黄永玉怎么也没有想到,八年后,又一次的随意之作《猫头鹰》,再度引火烧身,且比第一次来势更为凶猛,处境更为险恶,前途也更加渺茫。

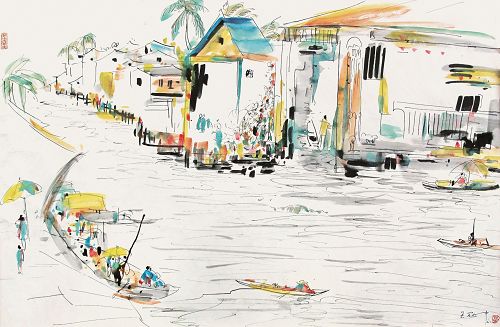

1973年,结束在河北“五七干校”的数年劳动生活,黄永玉回到了北京。此时,北京饭店在靠王府井大街位置修建了新楼,据各方回忆,时任总理的周恩来亲自作出指示,安排一批画家为北京饭店新楼进行美术装饰。对于被打入“另册”并息笔多年的这些画家来说,这的确是一个令人高兴的转机。黄永玉应邀前来,具体负责整座新楼的美术布展设计。同时,中央大厅将有一幅围绕四周的《新长江万里图》大画,由袁运甫、吴冠中、祝大年和黄永玉四人负责。于是在1973年10月,黄永玉有了一次从北京到上海、苏州周游,然后再溯江而上直至三峡写生的旅行。

启程之前,一个偶然的机会,黄永玉在老朋友、画家许麟庐的家中,应邀随手在一个册页上画了一幅猫头鹰,风波由此埋下了伏笔:

老许拿出一本册页说是一位名叫宋文治的南京画家放在这里的,请他顺便约请朋友为他画点画。我那天因为在准备旅行的杂事,心情不安定,怕画不好。许说,你就随便来两笔猫头鹰吧!于是我就真的“随便地”来了这么一张以后要了我老命的、邵宇一个多月后拿来“进贡”的这幅东西……

- 推荐关键字:黄永玉

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·“异数”黄永玉成长史(图)

- 2010-08-19

- ·黄永玉在瓷都德化的“小城小事”

- 2010-08-05

- ·黄永玉书画展首次济南开展(图)

- 2010-07-23

- ·十万狂花入梦寐 荷痴黄永玉:万荷堂中写风神(图)

- 2010-07-19

- ·黄永玉《荷》上邮票 世界旅游大会邮票首发(图)

- 2010-05-26

- ·龙山县馆藏黄永玉字画完成装裱工作(图)

- 2010-04-20