毕加索的作品,最著名的是和平鸽,《格尔尼卡》,以及无数长着三只眼睛,几个乳房的怪人画,使他成为二十世纪最具争议,也最有影响的艺术家。即使看了说不出所以然的人也只有跟着全世界喝彩。要是遇到其他什么人画的看不懂的画时,就会说一句:“这是毕加索。”

不管你欣赏也罢,不欣赏也罢,画笔、木头、陶泥、石料,到了他手里,做出来的作品就别具一格,韵味十足。

说到毕加索的艺术生涯,就要说起毕加索一生中的女人。他有过两个妻子,这是明煤正娶在教堂里宣过誓的,还有四名众所周知的同居情妇,还有其他的就难以数得清了。他在一九七三年逝世以后,从分散在各地的博物馆和私人收藏品里,发现了许多鲜为人知的作品,让人们看到了毕加索最隐秘的一面。那就是毕加索爱女人,爱女人的身体,爱女人身体上的特点。他的一双炯炯有光的黑眼睛,愣愣地盯着女人的特点,在他的画笔下表现得纤毫毕露。

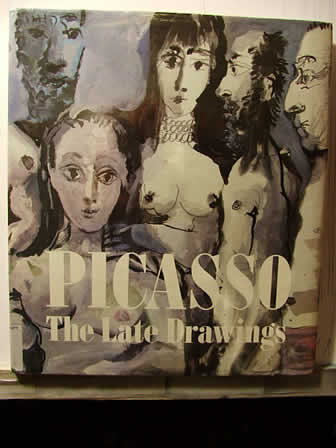

巴黎毕加索国家博物馆、蒙特利尔美术博物馆、巴塞罗那毕加索博物馆三位馆长,在《毕加索色情画展览会纪念刊》序言中,第一句话就是“从某种意义来说,毕加索的全部作品都带色情的。”他的创作始终伴有性的脉动,在八岁时画的素描,就早熟地表现出对女性的兴趣,直到临死前几天的作品,还对女性的身体表现了零碎悲哀的看法。这位艺术家在希腊爱神厄洛斯的阳光下和死神塔那托斯的阴影下走完了人生道路。在他浩如烟海的作品中,有一部分画——主要是素描与速写——在生前还秘不示人,在二OO一年才公之于众,令世人大吃一惊。

毕加索一生女人多,然而他那么专注于女人的身体,还是有点出人意外。有人就有性,或者有性才有人,性是人生极为重要的一部分,但是公开当作人生一件大事来讨论研究的,还是上一世纪开始的事;在艺术中把女性器官当作花朵那样精描细绘的,即使当今一切讲透明的时代,毕竟还是有点叫人难为情。而毕加索却不,他的那部分画显然超过色情标准,几乎达到X级别。毕加索作这些画时,决不抽象,也不超现实,而是孜孜矻矻,一丝不苟,完全是中国工笔画的笔法。

因此,毕加索色情画公开时,尽管有好事者鼎力促成,全世界还是只有三座城市敢于接受展出,首先是在艺术上敢为天下先的巴黎(二OO一年二月十九日——五月二十日),其次是意想不到的蒙特利尔(二OO一年六月十四日——九月十六日),最后是培育毕加索的巴塞罗那(二OO一年十月二十五日——二OO二年一月二十五日)。原来只想举办成一个类似的内部观摩展览,不料邻近各国的参观者不愿丧失机会,趋之若骛,使这三个展览会成为一件国际艺术大事。

展出作品约三百五十件,以年代顺序排列,显示毕加索作品风格与内容的演变,更主要是毕加索的“视觉里比多”——他到底在看什么?又看到了什么?“视见觉里比多”,假若套用《红楼梦》内“意淫”一词,可以理解为“目淫”。

毕加索自己也曾说过,他从童年很快就进人了性成熟期,不论在作品或在生活中都没有少年这个阶段。童年时他随父母迁到巴塞罗那定居,在父亲任教过的美术学校人学。然后在一八九七年考人马德里皇家艺术学院。两年后又回到巴塞罗那,不久发现了咖啡馆、低级酒店与妓院的夜生活,素描本上留下许多那个时期的习作。同时他也接触了戈雅的《奇想集》和费尔南德·德·洛雅斯的经典流浪汉小说《塞勒斯蒂娜》。这部组画与这部小说都对西班牙当年的社会风俗有非常大胆的暴露与描写。毕加索把自己想像成反形式主义、放浪不羁的流浪汉,经常以风月场与卖淫女作为绘画题材。

一九OO年十月他首次到了巴黎,在蒙玛特高地洗衣船附近过着自由自在的穷画家生活。那个时期的素描与速写大多是青楼情景、作爱场面,以及自己跟妓女一起的自画像。女人毫不在乎把身体坦露在一群有窥私癣的嫖客面前。画家既让自己,也让观画的人在渔色之徒中间找到一个位子。

他在一九O六至一九O七年间画的《阿维尼翁姑娘》,成画后先由阿波利奈尔题名为《哲学妓院》,显然是从萨德《闺房哲学》一名而来的。毕加索抛弃了以前的写真而转变成他后来所谓的《第一幅驱鬼图》,在这幅画里角色转换,是妓女在窥视那几双对着自己呆瞧的眼睛里闪过些什么。

经过严谨的立体主义阶段后,毕加索在两次大战之间又找回了巴塞罗那青年时代的色情灵感,但是走的道路非常不同。那时他已接受了超现实主义,把女性身体分解拆散,器官画得七零八落,从性功能的角度去重新组合,表面看来是不经意的,其实是完全按照理想主义的安排。《海边的人形》(一九三一年)便是一个例子。

在新古典主义时期的其他作品里,厄洛斯始终超过了人体的极限。那时选用许多神话中的诱拐和粗暴求爱的故事,还出现斗牛和弥诺陶洛斯(牛头人身怪),画中性器官占非常显眼的位置。毕加索与海明威都为西班牙斗牛疯狂,内中是不是有这层隐情?画的名字也非常明白:《弥诺陶洛斯强奸妇女》、《弥诺陶洛斯的欢乐宴》、《交媾》、《拥抱》、《强暴》,画面上是弥诺陶洛斯或一头公牛,向昏迷的女人施暴,或者突然变得温柔,含情脉脉地抚摩她,沉浸在巴克斯酒神的陶醉中。

五、六十年代,毕加索在画和平鸽的同时,继续作了大量关于接吻、拥抱、交媾、兽性、暴露癖或狂欢题材的画,风格与技巧都有所变化,更想把这些主题纳人传统,根据拉斐尔、伦他勃朗、德拉克洛瓦的作品延伸,创造自己的变体画。

在这些色情画中还可以看到毕加索—生中的主要女人:他的初恋费尔南特·奥列维埃,他的妻子奥尔嘉·柯克洛娃,他的缪斯玛丽一戴莱兹·华德,女摄影师杜拉·玛亚尔,他的不愿在偶像身边生活的弗朗索瓦兹一基洛,以及一九六二年婚后伴随他后半生的杰克琳·洛克。“爱的女人无处不在。”二十岁的巴勃罗·毕加索初进大城市,还没有脱离乡气时,就说过这样的话。

他把那些与自己生活的女人,一个也不少,还有她们的作爱情景,都自然生动地表现在纸上,既不忌讳也不存偏见,因为对他来说,一切——最隐秘的思想,最抑制的欲望——只要会画,都是可以和盘托出的。这也是赋予潜意识中的恶魔一种形式,让它释放出来。

一九九四年在纽约现代艺术博物馆开了一个毕加索肖像画展览,继而又在巴黎大皇宫内继续展出,共有一百四十三幅肖像画,也让人看到了影响毕加索画风的上述六位女性,现在看来那些线条大胆曲折的裸体像竟是原型人物文雅的标准像了。

随着年龄增加,毕加索在作品中的色情越来越强烈,但更多把自己置于偷窥者的地位。他自己也曾承认:“我们上了年纪,不得不把烟戒了,但是抽烟的欲望还是有的。爱情也一样。”从他们各自的作品中来看,古代的提香、现代的杜尚何尝不是如此。神圣的爱,世俗的爱,都只留下了“看的权利”。毕加索在画中却把拉斐尔开涮了一番。传说拉斐尔缺少了弗尔娜丽娜的爱情,就无心施展他的艺术天才,最后也因纵欲过度,英年早逝。

毕加索的《拉斐尔和弗尔娜丽娜》组画,共有二十四幅之多,简直是连环画。其中对教皇朱利厄斯二世也有大不敬的处理。一开始就画出那对年轻情人正在云雨时,教皇先躲在垂帘后面偷看,继而拉开帘子看,继而又堂而皇之走进室内,叫人带了椅子坐下看,继而又在马桶上正襟危坐看……作者最后让米盖朗基罗也扒在床底下伸出头来看。这也是平起平坐的大艺术家遥跨时空开的一个玩笑吧。在此时间,拉斐尔与弗尔娜丽娜毫不在乎,我行我素,一切该做的还是照做,教皇始终神情专注,看得津津有味。

一九七一年,毕加索已九十岁高龄,又画出《戴里埃家》组画,亦名《德加在妓女中间》,画得同样火爆。“欲望还是有的”,但深深露出老年的悲哀。那幅《老鸨的节日》中,妓女都在说德加的坏话,德加缩在一边,只露出三分之一侧影,面对着美色无能为力,令人啼嘘。

艺术评论家让·菜玛里在《正常与偏常》(一九八八年)一书中说:“二十年前,有人要我做—次关于艺术与性的讲座。我去看毕加索,问他该怎么讲。他回答,还不是老一套。”毕加索一生都受性的诱惑,他在作品与生活中都全身心地享受性的乐趣。据让·克莱尔说,“毕加索每次换个女人,也是每次换个标准,换个视觉,因为他要全部占有女人,直至她的视觉;这时他自己也换了个人。”“标准”、“改变视觉”、“性的对话”、“性与心的转换”、“占有女人直至她的视觉”,这是毕加索的艺术中的性心理学的一条粉红色线。如果狄德罗知道了,会说这是极佳的心理临床学。因为他早在两个半世纪以前就说:“一切生物都是你中有我,我中有你……任何禽兽都多少是人,任何矿物都多少是植物,任何植物都多少是禽兽……人是什么?人是某类倾向的总和。”