柯尔尼留·巴巴属于那种生来就不愿随波逐流的艺术家。尽管罗马尼亚的美术国民族

巴巴一直是我所敬仰的画家。从60年代起我就关注着他的作品。以后又因鲁白安的关系,为我联系赴罗马尼亚进行访问。鲁白安的这一热心联系得到了巴巴的同意,他邀请我赴罗马尼亚访问。但不巧的是我因病没能成行。这一延误竟成了千古之恨,巴巴于1997年去世。直到2001年的深秋,我才又一次接到罗马尼亚文化基金会主席布祖拉发来的邀请函。

罗马后亚文化基金会为我的访问做了周到的安排,国家艺术博物馆特意允许我两次进入从不对外国观众开放的地下藏品库,看完了馆内收藏的全部67幅巴巴的作品。在基金会秘书玛丽亚的安排下,我又去巴巴故居访问。

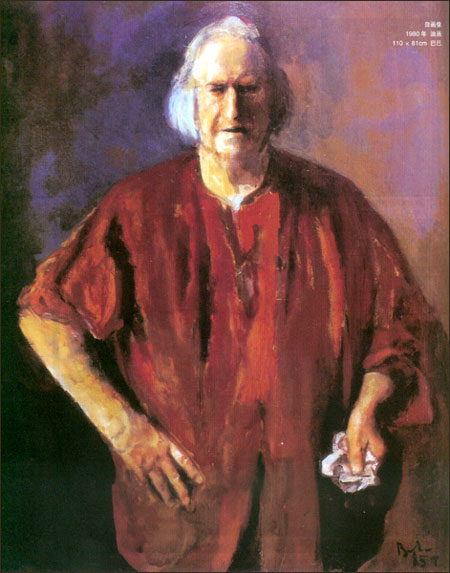

巴巴的故居位于布加勒斯特中央大街32号,离空军纪念碑不远,是一处十分幽静的院落。红顶的独院小洋楼,院子前后都栽有葡萄树。院子里花草繁茂,黄叶缤纷,落在碎石小径上。有一种说不出的情调。就在这里,巴巴走完了他漫长的生命岁月。一楼有一排三间的宽敞客厅,宽大的落地窗前,斜放着一只做工考究的橡木椅子,高高的椅背后面是一付画架,上面挂着一只色彩斑驳的调色板,椅子后是一幅巴巴的自画像。巴巴夫人坚持要我坐在那张槁子上,她说那是巴巴生前最喜爱的位置,他就一直坐在那里做画和沉思。整整一幢楼内非常精致优雅,橱柜上到处都摆放着一些古董或工艺品,收拾得十分整洁。墙上到处都挂满了巴巴的作品,仿佛他刚刚完成了一幅画去休息。巴巴夫人说,自从巴巴去世之后,她就再也不接见任何来访者,更是拒绝新闻媒体的采访。她为我破了例,因为我是从中国来的。

我将从中国特意带来的礼物送给她。这是那年接到巴巴的邀请我就准备好了的。这是一幅西安出土的汉代瓦当的原拓片,朱雀纹,又是用朱砂拓的,装在金色的镜框里非常好看。我把朱雀瓦当摆放在巴巴的自画像前,告诉巴巴夫人,朱雀在中国代表着文采,又表示能够重生,送给巴巴是再恰当不过的。巴巴夫人为这幅有着两千岁年纪的画而惊呆了。她花了整整一个上年的时间和我交谈,回答了我所有有关巴巴的提问。她甚至将巴巴生前从不示人的厚厚三大本速写日记也供我翻阅。这是一份非常重要的个人资料,有四开大小,每本有六七公分厚,里面密密麻麻地挤满了文字和图画。那些图画既有巴巴平时画的速写和默写,也有即兴记下的创作草图或瞬间的构思,还有相当多的一部分是他临摹的伦勃朗和戈雅的名作。在这里,我既看到了戈雅作品中的一些肖像,也看到了伦勃朗的《夜巡》和《戴金盔的人》的局部特写。画虽不大,但却画得很认真,抓住了最主要的特点,画出了素描结构和光影关系。这些画大多是用钢笔或炭笔画成,然后再涂以淡彩,加上油画棒。还有一些是素材和创作的构思,有很多已经出现在他日后的作品中了。那些悲哀的农妇、疯子国王和埃奈斯库的不同角度的肖像等等,都十分生动。 有些画甚至有好几幅变体。作为一位名声卓著的画家,巴巴还这样勤奋地做画不辍,真令人难以置信。

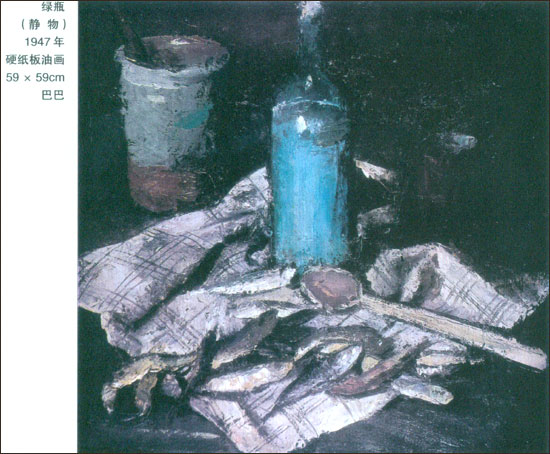

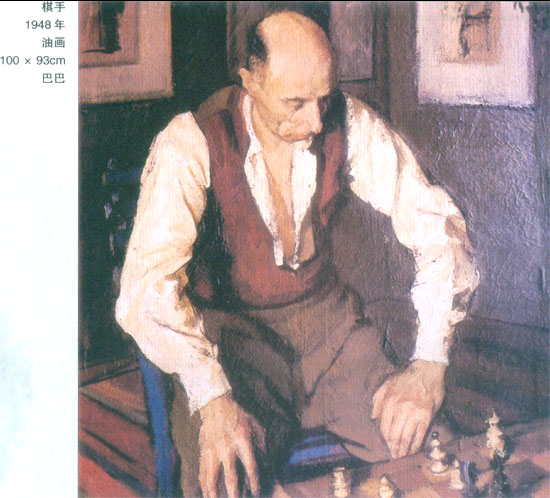

巴巴夫人还打开了几只箱子,让我看放在里面的作品。这些都是巴巴平时画的灰笔素描和油画写生,全是纸本,厚厚的几大叠,其数量令人吃惊。如果说列宾生前画过的人物数量相当于一个小城镇的人口,我估计巴巴在他漫长的一生中所画的人物数量也不会少于此数。巴巴夫人给了我一个惊喜,她慷慨地然我从这些自作品中挑选一幅留作纪念。这实在出乎我的意料之外。我挑选了一幅用油画棒画的农妇的肖像,这是他的代表作《恐惧》中的素材。巴巳夫人又将巴巴生前用过的一盒油画棒也送给了我,盒面上贴着一小幅巴巴用油画棒画的原作。此外还加上几本印刷精美的巴巴画册。一下子收到了如此弥足珍贵的礼物,既出乎我的意料,也令我感动不已。这份礼物对我来说实在是太贵重了。巴巴的作品初期多以瘦削而颀长的农民为主,表现他们精疲力尽地坐在自己的土地上,以木然的神情注视着画面之外,或是满身疲惫地扛着农具在夕阳昏暗的土地上行走,背后是灰沉沉的天空。他笔下的人物从来都没有出现过笑容,不是板着脸正襟危坐,就是呈现着忧郁恐惧的表情。即使是正处于豆蔻年华中的红衣少女,也是毫无表情地坐在那里。到了后期,巴巴的风格更加狂放,出现在他笔下的人物上随之有所变化。晚年的巴巴对色彩和形象更加概括,他已不再借助于模特儿写生,而是进入率性创作的境界,而且出现了现代派的单纯和象征。

- 推荐关键字:柯尔尼留•巴巴

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·坐在柯尔尼留•巴巴的椅子上

- 2007-11-21