《红岩》

《丰收

出生于1899年、逝世于1985年的画家钱松岩(江苏宜兴人),如果是一个普通的中国人,那么,他也可以算得上是一个经历丰富的人,因为在横跨两个世纪,经历晚清、民国、中华人民共和国的社会剧变中,面对像辛亥革命、抗日战争、文化革命等诸多政治巨变的人生洗礼,任何一个平凡的人都可以从中演绎出具有历史性的故事。而作为一个画家,他所承担的除了人生的现实以外,还有他的艺术。如果他是一位一般的画家,那么,他有可能面对人生的曲折和波澜难以创造艺术的峰巅,而钱松岩不仅直面人生的现实,而且以自己的学养和智慧创造了代表时代的艺术,为20世纪中国画的历史书写了重要的篇章。今天当我们翻开这一页历史的时候,面对的是蕴含丰富的人生和艺术,对于它的解读,所有的一切又完全不能离开与之相应的历史,而钱松岩本身就是一部特殊的20世纪国画发展史。

一 早期的学习与写生的源流

和同时代的许多老画师一样,钱松岩并没有进过艺术院校学习,尽管当时的新学已经兴起。钱松岩从八岁(1907年)开始,随父亲钱绍起在杨巷镇私塾就读,可以说这样的学习经历并没有什么特别的地方。在这学习的开始阶段,钱松岩对书法、绘画产生了兴趣,继而临摹了《芥子园画传》,并留心民间画师和民间艺术作品,经常徜徉在裱画店中。直到十三岁(1912年)时,入其父亲所任校长的杨巷镇立第一初小,可是钱松岩却嫌课程太浅而辍学,返村半耕半读五年,并学习国画传统技法。由此可见,钱松岩在国学方面的童子功,有别于同龄人的地方,这也反映了他的家学。

钱松岩的最高学历是五年制的无锡江苏省立第三师范学校毕业(1918年—1923年),在这一学习过程中,他受书画家胡汀鹭的教导,学习石涛、石溪、唐寅、沈周的画法,同时学习透视、色彩、解剖、光影等西画技法。等到师范毕业的时候,他已经出版了平生的第一本个人画册,校长陈谷岑则劝其进大学或出国深造,被钱婉言谢绝。显然,这也是不合时流的举动,因为与之相应的是,宜兴同乡徐悲鸿(1895-1953)则分别于1917年和1919年留学于日本和法国。

钱松岩真正进入到专业的领域,是二十九岁(1928年)应聘任教于无锡美术专科学校。对于他来说,能在无锡美专和当时的名家胡汀鹭、贺天健、陈旧村、诸健秋、王云轩、钱殷之等共事,跻身于同一行列之中,说明了他当时的实际水平和在地方上的影响。他在无锡美专教山水画及诗词课,反映了他的专长,这与他后来的成就密切相关。

这样的知识范围和学习经历,不仅为钱松岩的艺术打下了基础,同时也奠定了他艺术发展的方向。他从临摹入手的学画方式,表明了他与同时代人的相似特点,并与现存的早期作品相吻合。但是,另一方面应该看到,钱松岩自十三岁时就开始对景写生,则反映了他在艺术发展过程中的多种路向。这种写生可能也反映了新学对他的一些影响,或者也可以把它认同为现实山川对他的启发,毕竟现实与画谱之间有一种内在的联系。现在我们所知道的,钱松岩十五岁(1914年)的时候,就创作了表现家乡山顶云气迷蒙之象的山水画。而从这时候开始,他也多绘村中之景。在他二十一岁(1920年)的时候,钱松岩作了以对景写生为基础的描绘无锡鼋头渚、锡山、惠山诸名胜的山水十二幅;二十六岁时(1925年),他在携所任教的苏州江苏省立第二女子师范附属小学的学生游沧浪亭时,又作了《沧浪亭图》,从现在所知道的有限的钱松岩早期创作的史料,都可以直接联系到他在50年代以后的写生及其创作。1956年,他创作的《锡山》、《鼋头渚》,参加了次年一月在南京举办的《江苏省第一次国画展览会》,为他赢得了在50年代以后江苏画坛上的最初的声名。1958年,他深入无锡蓉湖两岸体验生活创作的《芙蓉湖上》,因为参加了在莫斯科举办的《第一届社会主义国家造型艺术展览会》,则标志了他在山水画创作领域一个时期的高峰。这样的源流关系正好说明钱松岩在新中国山水画发展史上声名鹊起的内在原因。

二 社会的经历与创作的方向

从1923年到1938年的16年间,钱松岩先后在溧阳、无锡的7所小学、中学以及美专任教。相对于从1957年被聘为江苏省国画院画师之后直至晚年的安定生活来说,钱松岩30年代至40年代的生活是动荡不安的。特别是抗日战争期间,他不仅饱受了生活的颠沛流离,同时,国难给与他心里的感受也直接反映到他的绘画之中,从而体现出一个传统型文人画家的品格与胸怀。

“如此万方多难甚,那堪犹听报平安。”钱松岩1934年在题《鸡》中表达了他的胸臆,由此可以联想到他早在1919年于无锡第三师范读书时,就参加了声援五四运动时期北京大学生的示威游行,表明了中国文人对社会政治的基本看法和人生立场。而这种对现实的人文关怀及至抗日战争,“又是茱萸照酒瓢,只今阳九厄难销。那堪极目登高望,烽火烛天胡马骄。”(1934年题水墨菊花)钱松岩以他的方式,表达了他心中的忧愤。他的这种忧国忧民的心情,与那一个时期满目的“饥寒益迫,野无炊烟,路有饿殍”(1934年题《鱼蟹瓜蔬园》)的景象,都直接影响到他以后对新中国的态度及其相关的创作。

面对眼前的现实,钱松岩没有沉浸到自我笔墨的闲情逸致之中,他在画《雪景山水》(1944年)时,还感念“今冬大雪苦寒,十余年来少见,嗷嗷哀鸿大有无衣无褐之叹。迩来米珠薪桂,民不聊生,苍苍者果不遗斯民欤。”他也深知“我绘是图,恍若画饼”,然而,他的心胸却在知识的层面上关注现实的生活。1954年,钱松岩创作了《娘做新衣儿读书》,基本上表现了他对新社会的看法。这幅画反映了他对渔民生活的感受——旧社会“愁浪愁风艇上居,打鱼苦自食无鱼”的渔民,翻身做了主人,脱离了衣不蔽体、目不识丁的苦境,正是“万般欢乐从今数,娘做新衣儿读书。”这也几乎是他自我的写照。抗战胜利后,他在师范任教的工资难以养家,因此不得不辗转苏州、南京、常熟等地办画展鬻画谋生,其中一次到南京,非但没有卖掉画,还要付每天的房钱、饭钱,最后连回无锡的车票都买不起。而“黄山近在咫尺,因在旧社会不获一游,徒存梦想”,这是他在新中国游黄山之后的感叹。

1949年之后,钱松岩则由过去以教书和卖画为生的画师,转变为一个文艺工作者,不仅没有衣食之虑,而且有了过去所不敢想象的社会地位。他1950年就被选为无锡市第一届文联主席,后来又被选为苏南文联副主席、无锡市人民代表大会常委。由此生发的感叹、感念、感怀的心境,使他自觉地认识到新社会的优越性,同时,也促使了他用自己的画笔讴歌新的社会,“莫对人民辜厚望,百花齐放力争春”(1957年作诗)。

基于自身的社会经历,钱松岩在毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》启发下,逐步明确了创作的方向,而经由这一方向的导引,钱松岩在50年代以后的创作出现了一个完全不同于过去的新的面貌。社会的变化,文艺的功能的加强凸现了艺术家的地位,也使得画家油然而生了自豪感,正是这种自豪感,催发了他的责任感。

三 现实的境遇与时代的话语

《古塞驼铃》

“欣赏趣味是愈古愈好,因而画坛也就因袭成风。不管谁的画,上面题款几乎都有个仿字……国画已到了山穷水尽的地步。”这是钱松岩在新社会过去国画的看法。从1949年以后的国画现状来看,那种追求古意和野逸的文人画风格与新的时代已经显得格格不入,而在延安和解放区酝酿成性的新的艺术、新的风格、新的样式则成为画坛的主流。新年画成为画坛时尚的现状,基本上遮蔽了传统国画,因此,那些国画家们一方面希望通过学习新的画法(包括新年画)和风格,以体现自身的存在;另一方面,则在原来的路数中通过改造的努力,寻求突破口而成全一个“新国画”。

1949年之后,钱松岩虽然也创作了一些反映现实生活的新国画,但是,并没有产生像30岁(1929年)时2幅作品入选在上海举办的“第一次全国美术展览会”并作为优秀作品选刊于《美展特刊》上的社会影响。而1953年他的《快乐的暑假》虽然入选了的《第一届全国国画展览会》,但是,人物画并非他的所长。这时候的钱松岩正处于一个新与旧的磨合期中。

新中国要求艺术反映现实生活并为人民服务,而钱松岩所擅长的山水、花鸟一时难有作为。按照过去的方式,不管是画鸡还是画菊花,他都可以用题画诗表达对现实的看法。而现在这种传统文人的隐喻方式,与人民所要求的那种直接的表达方式难以合拍。因此,钱松岩转向人物的表现,如画《娘做新衣儿读书》。显然,这是一种权宜之计。

现实的境遇不仅使得这位老画师难以施展拳脚,也为全国的国画家出了一个时代的难题,因此,他们都在积极地寻求突破。1953年,北京的画家开始到北京近郊各风景名胜点写生;1954年春,吴镜汀、惠孝同、董寿平到安徽黄山、浙江富春山一带作写生旅行;而李可染、张仃、罗铭赴西湖、太湖、黄山、富春山写生,并于北海公园举办了《李可染、张仃、罗铭水墨写生画展》。当这些写生作品出现在这一年北京中国画研究会举办的第二届展览会上的时候,虽然画面中的电线杆、火车、写实风的房屋、穿干部服的人物等受到了一些非议,但是,却获得了在整体上的认可,并具有示范性的意义。

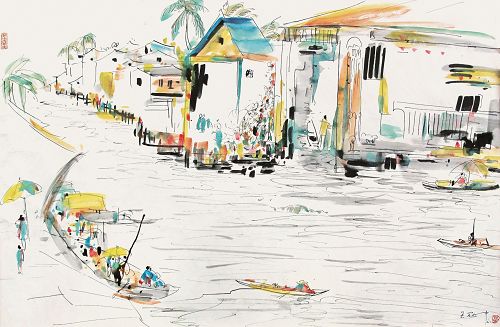

就写生而言,钱松岩可以说是驾轻就熟,他早期的学习和创作已经为他累积了这方面的基本功,所以1956年他创作的《锡山》、《鼋头渚》大获成功,为他1957年进入江苏省国画院奠定了基础。此后,他不断漫游各地,体验生活,收集素材,佳作不断涌现。1960年,钱松岩作为老画师参加了“江苏省国画工作团”,作了二万三千里的壮游,从此,开阔胸襟,拓展气局,顿悟了现实与艺术之间的许多问题,创作了像《红岩》(1962年)、《常熟田》(1964年)那样的代表作,凸现了他的艺术峰巅。

从1957年到1966年,钱松岩的艺术以反映现实生活为主,不仅显现了他艺术发展的方向,同时也从这一方向中确立了自己的风格,并以一系列的作品为“山水画怎样反映时代精神”树立了榜样,赢得了在画坛的地位。

四 历史的机遇与成就的意义

《山高泽长》

50年代,山水画通过写生在整体上改变了过去因袭模仿的面貌,传统国画通过这一改造受到了社会的重视,并重新回到了主流艺术的位置上,钱松岩在这历史的机遇中正适逢其时并有所成就。1956年,《人民日报》发表社论《发展国画艺术》,同时,国务院批准成立中国画院,“大力提倡国画创作和培养国画人才”。当1957年北京画院成立的时候,江苏省国画院也开始筹备,时年58岁的钱松岩作为江南老画师受聘于江苏省国画院,这似乎是钱松岩历史机遇中的又一方面。

此后一直到1964年,文化部、中国美术家协会在北京中国美术馆举办历时40天的钱松岩个人画展,其强烈的反响,已经说明从60年代开始钱松岩的山水画创作引领了国画发展的主流方向,成为山水画推陈出新、表现时代的代表。

从历史的角度看,以写生为基础的山水画革新在一个历史时期内使国画获得了新生,但是,在20世纪60年代以后不断政治化的社会现实中,这种仍然具有传统山水情志的绘画,并不能完全合乎时代的要求,同时显现出不能和时代发展与时俱进的问题。因此,从50年代初就已经出现的以表现毛泽东诗意和革命圣地的山水画,在日益政治化的社会现实中开始流行。显然,以表现毛泽东诗意和革命圣地的山水画为山水画进一步为政治服务找到了安身立命的题材,而其意义则超出了题材之外。

像写生的后来居上一样,钱松岩在革命圣地题材的表现方面,虽然不是先行者,但是,他后来的表现,却是许多先行者难以企及。钱松岩先后去过许多革命圣地,而他所画过的革命圣地范围之广、数量之多,是其他画家不能相比的。因此,他在这一题材方面的努力,也就成为他对20世纪中期山水画发展史的贡献之一,同时,也可以视为他又一方面的历史机遇。

从学术的角度看,钱松岩在反映现实生活和革命圣地题材方面的成就,也有许多在画理上的内在因素,比如:深厚的笔墨语言功夫与时尚要求的吻合,驾驭题材的能力与现实希望的结合,传统题画形式在新的画面中恰到好处地运用,如此等等,这一切都注定了他在历史机遇中的把握所显现出的机遇性。

显然,这种因为时代的要求所显现出的机遇性,也反映了历史的局限性,从而也误导了许多人忽视了历史而对钱松岩的误解。70年代之后,“动魄惊心战一场,险峰顶上好风光。曾经沧海知清浊,先买朱砂画太阳。”(1971年作诗)无疑,这是解读他这一时期作品的重要参照。

《祝英台》

在深圳美术馆举办的钱松岩画展展厅

- 推荐关键字:钱松岩

- 收藏此页 | 大 中 小 | 打印 | 关闭

- ·石涛画作拍价过亿 钱松岩作品392万成交(图)

- 2011-01-04

- ·赏松写松钱松岩

- 2007-11-26

- ·钱松岩捐赠家乡作品价值过亿

- 2007-11-01

- ·一代名师钱松岩

- 2007-10-25

- ·钱松岩藏画馆举行谢碧华个人画展

- 2006-11-21

- ·钱松岩画展将在珠海市展出

- 2004-05-16